Станислав Прудько - Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41-го Нахичеванского пограничного отряда. Том 1

- Название:Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41-го Нахичеванского пограничного отряда. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005639677

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Прудько - Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41-го Нахичеванского пограничного отряда. Том 1 краткое содержание

Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41-го Нахичеванского пограничного отряда. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

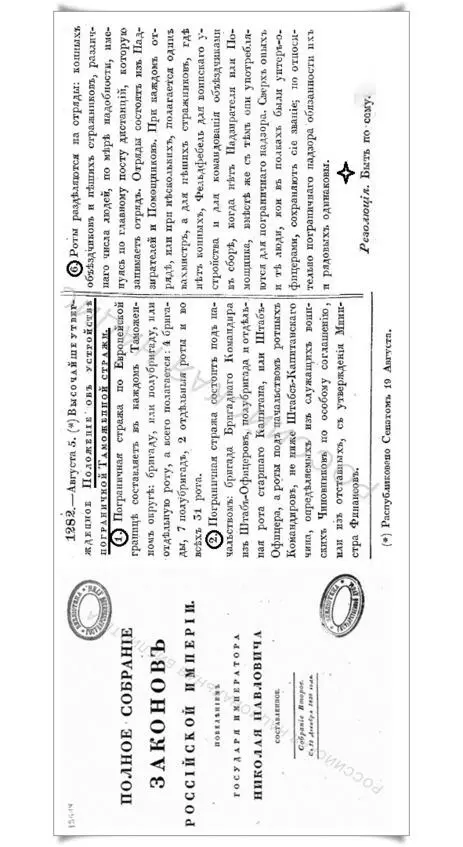

Здесь я сделаю небольшое отступление, чтобы рассказать немного о том, когда и почему появился зелёный цвет на обмундировании пограничников. Для этого нам вновь придётся обратиться к 5 августа 1827 года, когда была учреждена новая Пограничная таможенная стража с военной организацией по типу регулярной армии и со своей символикой. Тёмно—зелёный цвет был ведомственным колером министерства финансов Российской империи, а пограничная стража, как известно, входила в состав этого министерства до 1917 года. Но так как зелёный цвет оказался одинаковым для таможенных служащих и войсковых команд таможенно—пограничной стражи, то вскоре было решено таможенникам оставить изначальный тёмно—зелёный цвет, а пограничным стражникам дать более яркий, светло—зелёный. 23 августа 1827 года зелёный цвет окончательно утвердился в качестве отличительного признака обмундирования таможенных чиновников и служащих. В сентябре 1827 года был введён флаг таможенной стражи – светло-зелёный, с белым Андреевским крестом. Такой флаг вывешивался на Таможенных зданиях и судах. В последующие годы этот принцип закрепился.

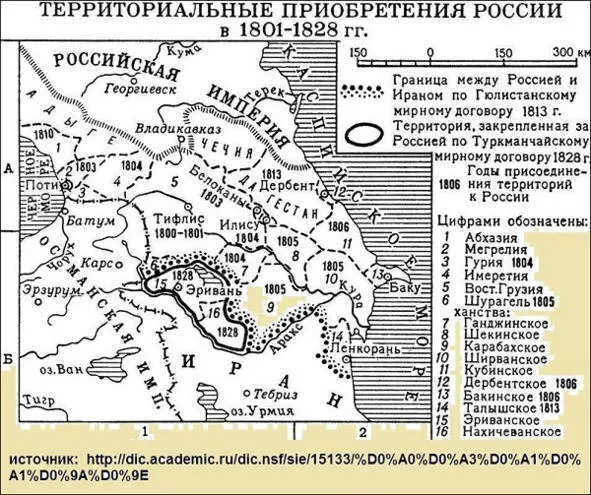

Продолжим повествование о событиях на Кавказе. 5 октября 1827 года на южном направлении был взят Ириван (город-крепость, столица Ириванского ханства, ныне – город Ереван) генералом Паскевичем, получившим за это титул графа Эриванского, а 10 февраля 1828 года по Туркманчайскому мирному договору персидский шах передавал ханство «в полную собственность» Российской империи.

Нахичеванское ханство также было занято войсками генерала Паскевича, который 26 июня 1827 года вступил в Нахичевань, разгромив трёхтысячный персидский кавалерийский отряд. Согласно статье III Туркманчайского мирного договора это ханство также передавалось шахом «в полную собственность» Российской империи. Ханы Нахичеванские остались фактическими правителями Нахичеванского края. Этим же договором к Российской империи отходил и Ордубадский округ.

Туркманчайский договор наметил общее направление русско-персидской границы от вершины Малого Арарата до Каспийского моря. Подробное описание этой границы на местности и её демаркация были проведены в 1829 году. Граница проходила от Араратского горного массива, где сходились границы России, Персии и Турции, по рекам Нижнее Карасу, Араке, затем по прямой через Муганскую степь до реки Болгарчай, далее по реке Одинабазар и водоразделу Талышских гор до реки Астара и по её течению до впадения в Каспийское море.

Туркманчайский договор 1828 года завершил размежевание российских и персидских владений в Закавказье. Юридически закреплённая им граница (около 600 вёрст) с незначительными изменениями сохранилась до 1917 года.

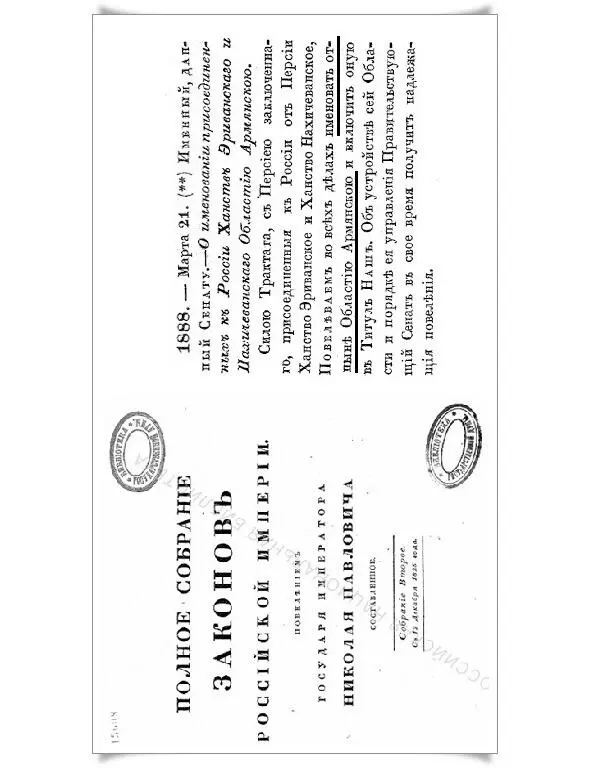

В марте 1828 Ириванское и Нахичеванское ханства были упразднены, а на их территории была образована Армянская область, куда было разрешено переселяться армянам из Персии и Турции.

В период царской России топонимы тюркского происхождения на территории Иреванской губернии были сохранены. Исключение составили лишь названия трёх городов – Иреван стал называться Эривань (1828), Гюмрю был переименован на Александрополь (1837), Кевер – на Ново-Баязет (1850).

Административная реформа, начатая в 1827—1828 годах, себя не оправдала и не преодолела недовольства населения Южного Кавказа. Поэтому российские власти предприняли новый административный эксперимент. Указом Николая I от 14 декабря 1846 года Южный Кавказ был разделён на четыре губернии – Тифлисскую, Кутаисскую, Шемахинскую и Дербентскую. Эриванский и Нахичеванский уезды вошли в состав Тифлисской губернии.

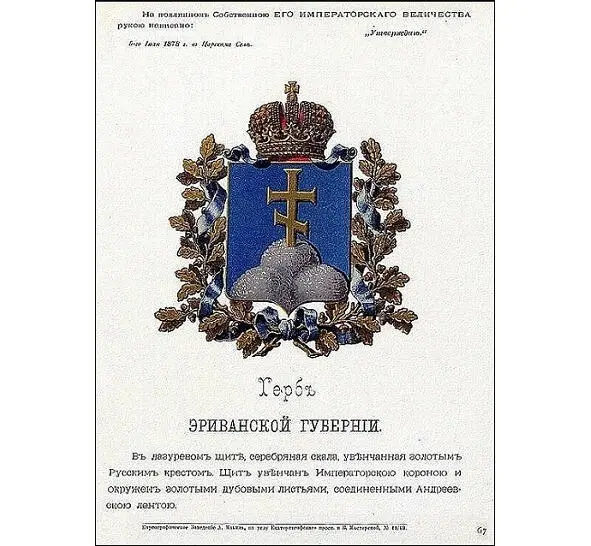

Но административный эксперимент российских властей на этом не окончился: 9 июня 1849 года была учреждена Эриванская губерния в составе 5 уездов – Эриванского, Александропольского, Ново-Баязетского, Нахичеванского и Ордубадского. При этом Нахичеванский уезд состоял из Нахичеванского и Даралагёзского участков. В 1870 году к Нахичеванскому уезду присоединили Шарурский участок из Ордубадского уезда, а в 1874 году из его состава выделили Шарур-Даралагёзский и Сурмалинский уезды. Такое административно-территориальное деление сохранялось вплоть до 1917 года.

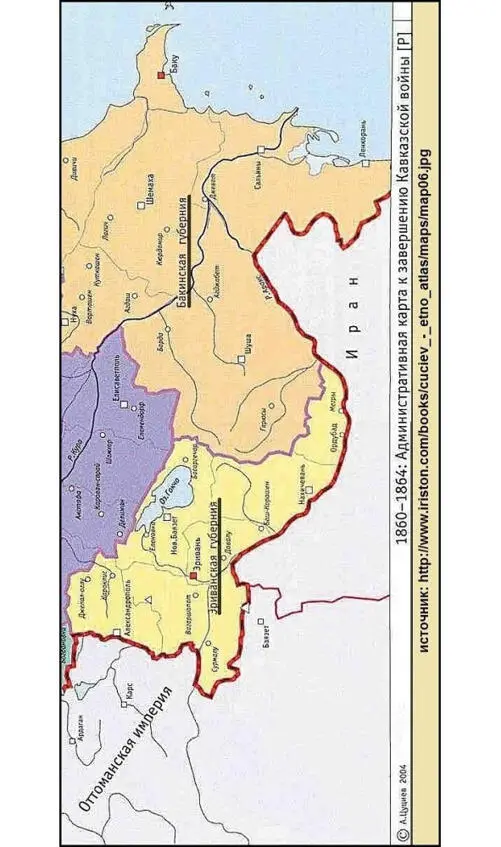

В Закавказье, где российская гражданская администрация уже прочно утвердилась, практически завершается аналогичная по общему политическому замыслу задача – административное упорядочение региона по общеимперской, губернской модели. В 1867 году из смежных уездов Бакинской и Тифлисской губерний, с присоединением Мегринского участка из Эриванской губернии, образуется новая Елисаветпольская губерния. Её границы охватывают территориальные сегменты армянского, тюркского, курдского, лезгинского расселения и, таким образом, «перекрывают» сложную мозаику местных этнических границ, утверждая при этом имперский (наднациональный) принцип в административно-территориальном делении. Таким образом, к началу ХХ века административные образования Российской империи на границе с Турцией и Персией (Закавказский участок) сложились так, как это отражено на карте:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Генри Каттнер - Жил-был гном [= Здесь был гном]](/books/290312/genri-kattner-zhil-byl-gnom-zdes-byl-gnom.webp)