Станислав Прудько - Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41-го Нахичеванского пограничного отряда. Том 1

- Название:Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41-го Нахичеванского пограничного отряда. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005639677

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Прудько - Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41-го Нахичеванского пограничного отряда. Том 1 краткое содержание

Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41-го Нахичеванского пограничного отряда. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

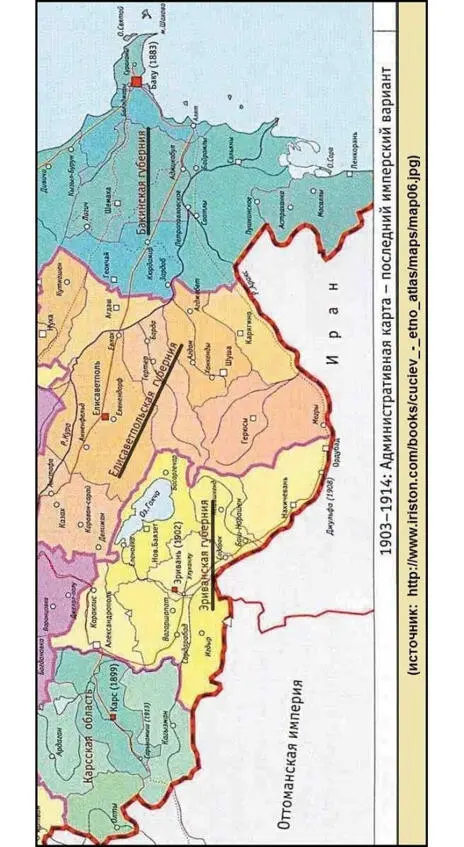

Если мысленно спроектировать на эту карту участки границы, охраняемые в советское время, то вырисовывается такая картина: граница Бакинской губернии – это прообраз участков Ленкоранского и Пришибского погранотрядов; граница Елисаветпольской губернии – это прообраз участков Гадрутского и Мегринского погранотрядов; граница Эриванской губернии – это прообраз участков Нахичеванского, Арташатского, Октемберянского и Ленинаканского погранотрядов. Конечно, всё это весьма условно.

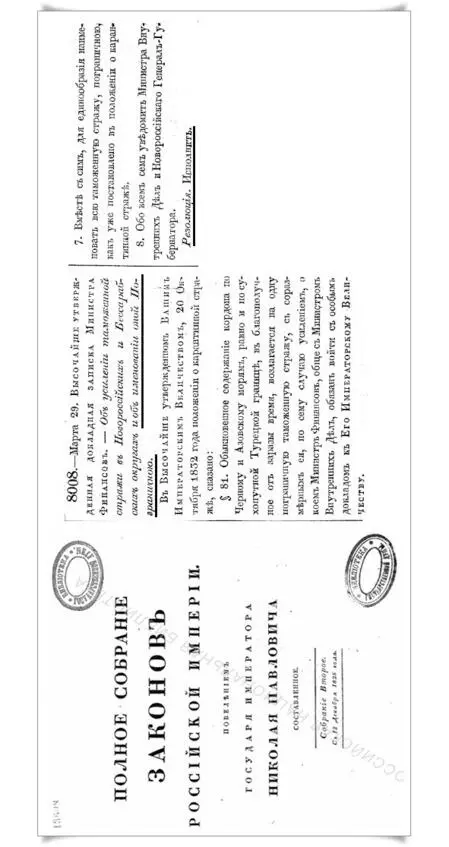

Возвращаясь немного назад, отмечу, что в начале 30-х годов XIX века на границах с Пруссией и Польшей усилилась контрабанда. Через границу прорывались большие группы (до ста и более) вооружённых контрабандистов, которые нападали на чинов пограничной стражи. В связи с этим в 1831 году был принят пакет мер по активизации борьбы с контрабандой. Устанавливались шлагбаумы, специальные будки для часовых, пограничные и дорожные столбы . В соответствии с Карантинным уставом 1832 года Таможенная пограничная стража была переименована и получила название Пограничной стражи . Переименование было подтверждено Высочайшим указом от 29 марта 1835 года, в котором Его Императорским Величеством утверждался доклад министра финансов «Об усилении таможенной стражи в Новороссийском и Бессарабском округах». В Указе говорилось, что всю стражу, независимо от того, возложена на неё охрана границы в карантинном отношении или нет, следует именовать Пограничной стражей. Главной задачей Пограничной стражи стала борьба с контрабандой. Такая формулировка – пограничная стража – не могла не распространиться впоследствии и на остальные пограничные формирования в других регионах Российской империи.

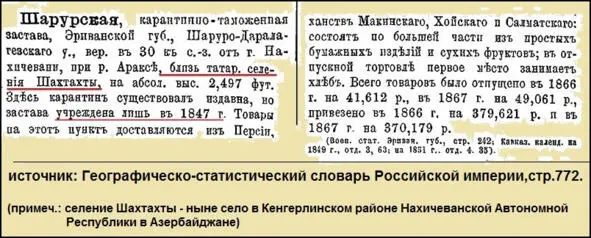

Вот, например, как выглядело описание одной карантинно-таможенной заставы в Нахичеванском уезде:

С 1861 года пограничная стража стала комплектоваться рекрутами (новобранцами) на общем с регулярными войсками основании. До тех пор комплектование происходило путём отбора солдат из русской армии. В ряде проведённых исследований делается вывод о том, что исходя из наличия имевшихся у государства и пограничной стражи сил и средств, охрана границы строилась в две линии: первая состояла в основном из пеших чинов пограничной стражи, вторая – из объездчиков, которые, используя лошадей, совершали разъезды между постами. Вдоль границы была создана цепь кордонов и постов, от которых во все стороны по линии границы высылались пешие и конные наряды. Объездчики должны были преследовать тех контрабандистов (нарушителей границы), которые прорывались через первую линию. Такая система охраны границы распространялась и на пограничные образования в новых регионах страны, в том числе и в Закавказье.

В 1877 году в частях пограничной стражи начал действовать армейский дисциплинарный устав . Дисциплинарные права командира пограничной бригады приравнивались к правам командира полка, начальника таможенного округа – к правам командира армейской бригады.

Сделаю повторное отступление от основной темы, чтобы поразмышлять о головном уборе пограничников, который является одним из главнейших символов пограничной службы. Довольно часто в общении задаются вопросом: а когда они появились, эти зелёные фуражки? В вопросе такой постановки мне видится некоторое несоответствие. Потому что в истории не было такого события, чтобы одномоментно был введён головной убор в виде фуражки, да сразу же с зелёным верхом. Поэтому многочисленные перепечатки о том, что датой рождения зелёной фуражки является 1902 год, на мой взгляд, не совсем правильны, либо требуют пространного уточнения, что понимать под «рождением зелёной фуражки».

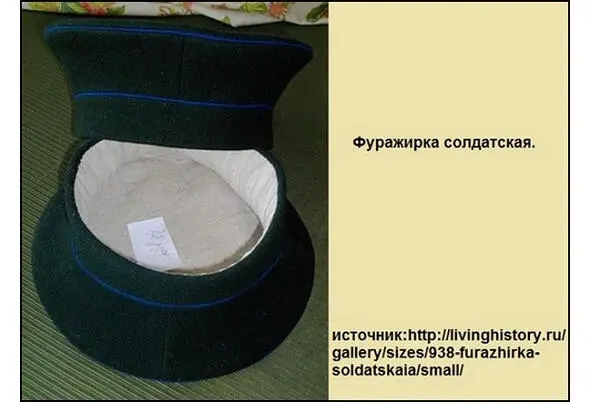

Первый исторически доказанный факт появления пограничной фуражки («фуражной шапки» или фуражирки, как изначально называли такую форму военного головного убора, представлявшую собой остроконечные суконные колпаки, перегнутые пополам), сшитой из серого сукна с тёмно-зелёным околышем и светло-зелёными кантами, относится к 1827 году, так что у нынешнего головного убора пограничников возраст намного больше, чем это преподносится в ряде публикаций. Тёмно-зелёный цвет был, как я уже выше отмечал, ведомственным колером министерства финансов Российской империи, в состав которого входила пограничная стража до 1917 года. В 1845 году для погранстражи была введена тёмно-зелёная фуражка-бескозырка со светло-зелёными кантами. Примерный вид такого головного убора с поправкой на присущий пограничникам цвет можно рассмотреть на следующем фото:

С 1893 года тулья и околыш фуражки стали тёмно-зелёными, лишь канты были более светлого цвета. И только в 1902 году тулья фуражки становится светло-зелёной и напоминает тот её вариант, который все мы помним по советскому периоду времени. Но фуражка-то, как вид головного убора погранстражи уже была до 1902 года, да и отличительный зелёный цвет в оформлении обмундирования появился, как мы видим, задолго до этой даты. Поэтому, на мой взгляд, уместнее упоминать, что 1902 год – это год рождения цветов современной пограничной фуражки. После революции, в период огульного отказа от «наследия царского режима», не нашлось убедительных доводов против пограничного цвета. Зелёную фуражку, как традиционный летний головной убор, отстояли «красные пограничники». В дальнейшем ярко-зелёная расцветка тульи фуражки и знаков различия сохранилась и оставалась неизменной, несмотря на значительные новации в обмундировании. Правда, в отличие от своего дореволюционного образца, советская пограничная фуражка имела светло-зелёную тулью, тёмно—синий околыш и малиновые канты.

В 1875 году роты погранстражи переименовываются в отделы, их командирам присваиваются штаб-офицерские звания. К этому времени пограничная стража имела следующую структуру: бригада – отдел – отряд – пост.

Охрана Кавказских и Закавказских границ в 1880 – 1881 годах была возложена исключительно на казачьи и иррегулярные (не входящие в состав регулярной армии, неравномерные, нерегулярные) войска при самом незначительном участии таможенных объездчиков, большинство которых занято было конвоированием транзитных транспортов иностранных товаров, следовавших от границы до таможенных учреждений. При этом некоторые участки границы с Персией и Турцией протяжённостью до 60 вёрст оставались без всякого надзора (верста – старинная русская мера длины, равная 1 километру 67 метрам или 1,06 километра).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Генри Каттнер - Жил-был гном [= Здесь был гном]](/books/290312/genri-kattner-zhil-byl-gnom-zdes-byl-gnom.webp)