Андрей Никитин - Остановка в Чапоме

- Название:Остановка в Чапоме

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Остановка в Чапоме краткое содержание

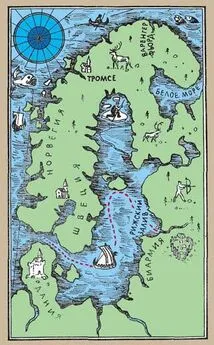

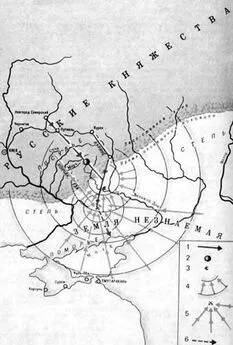

В 1982-87 гг., будучи приглашен Мурманским Рыбакколхозсоюзом в качестве публициста и специалиста по исторической экологии, А.Л.Никитин принимал участие в попытке возрождении поморских сел Терского и Мурманского берега на основе внутриобластного перераспределения финансирования наземного хозяйства (земледелие, животноводство, зверобойный промысел, оленеводство) рыболовецких колхозов. Результатом стали его статьи и очерки в центральной и местной печати:

Рифы у Терского берега. // “ЛГ”, № 39 (4897), 29.09.1982 г., с. 11;

Новь Терского берега. // “Правда”, № 125 (23651), 05.05.1983 г., с. 3;

А "рифы" остаются... // “ЛГ”, № 48 (5010), 28.11.1984 г., с. 11;

Рыбаки живут на берегу. // “Октябрь”, 1985, № 12, с. 164-178;

Запоздавшая весна. // Дорогами России, сб. 5. М., 1986, с. 102-169;

Разные грани перестройки. // “Север”, 1987, № 6, с. 78-83;

Реабилитация? // “ЛР”, 1988, № 3 (1303), 22.01.1988 г., с. 20;

Расследование. // “Октябрь”, 1989, № 2, с. 154-180; № 3, с. 173-185),

В последующем Никитин объединил их в книгу “Остановка в Чапоме” (М., 1990), названную одним из ее героев “энциклопедией современной поморской жизни”.

По сути собрание очерков А.Л. Никитина представляет собой попытку целостного анализа краха колхозной системы на Терском и Мурманском берегах. Любопытны его бытовые зарисовки в первой и второй тетрадях, где писатель очень живо описывает поведение терчан в различных ситуациях. Третья тетрадь посвящена "разборкам" в верхах власти Мурманской области в середине 1980-х гг., которые были вызваны требованиями колхозов самостоятельно контролировать свою прибыль. Последняя тетрадь описывает разваленное хозяйство колхозов Терского берега. Автор размышляет о перспективах развития региона, о его ценности и значимости для истории и культуры России в целом. "Остановка в Чапоме" это первоклассная журналистика, что удивительно, учитывая идеологический пресс советской эпохи. Эта книга может быть полезна и тем, кто занимается экономической социологией указанного региона, поскольку в публицистике Никитина можно найти живые мнения участников экономического процесса того времени.

Остановка в Чапоме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мысль эта заслуживала внимания. Она могла стать своего рода ключом ко многому, наблюдаемому мною в последние годы на Терском берегу, да и не только там. Почему я инстинктивно боялся прихода на Берег чужих людей? Не потому ли, что, вжившись за два десятилетия в психологию поморов, стал отождествлять себя с ними? Разница была лишь в том, что прочувствованное я мог проанализировать и выразить в словах - все то, что находилось у них в подсознании и не шло дальше ощущений какой-то грядущей катастрофы, которая приведет к гибели их привычный мир. Поразительное эсхатологическое чувство выражалось ими фразой, которая для стороннего человека была лишена смысла: "Вот мы на пенсию уйдем, и ничего больше не будет!" Поначалу я считал, что за ней стоит всего лишь разлад между поколениями. Пожилые люди, привыкшие к тяжелому каждодневному труду на берегу, в море, на реке, в лесу, на покосе, на полях и на скотном дворе, выражали свой упрек молодым, безделье которых, казалось им, разрушало все то, что было нажито чредой поколений. Основания для этого были, и основания серьезные. Действительно, все приходило в ветхость, и не только на Севере. Рушились дома в деревнях, деревни сносили и свозили, "укрупняли", что приводило просто к уничтожению малых и средних деревень, к зарастанию полей и лугов, ко всем тем "негативным явлениям в деревне", как деликатно именовали эти процессы в печати еще несколько лет назад. Больше того, я мог видеть искусственное ускорение этих процессов, как если бы кто-то задумал согнать с лица земли человека, живущего от своих на ней трудов. Деревню рассматривали не как определенный образ жизни, а лишь как малопродуктивную и "устаревшую" в эпоху НТР "фабрику продуктов". В деревне жили "производители", "народ", "винтики и колесики" гигантского механизма, который можно было перемещать с места на место, собирать и разбирать, принимая во внимание лишь как некую единицу измерения.

"Направленный" в деревню для руководящей работы человек, не чувствовавший, а часто и не понимавший самой сути деревни, в первую очередь пытался ее переиначить, если не на городской, то на поселковый лад. Ему интуитивно хотелось обрубить, уничтожить, выкорчевать те корни местной жизни, на которых он то и дело спотыкался. Они ему были непривычны и непонятны, они мешали и раздражали. Мечтая о созидании, он первым делом принимался за разрушение.

Может показаться странным, но именно с разрушением в деревне давно смирились. Не потому, что деревенские жители читали М. Е. Салтыкова-Щедрина, в частности "Историю города Глупова", а потому, что такова была жизнь на протяжении многих десятилетий. А деревенский человек лучше городского знает, что плетью обуха не перешибешь, поэтому начальству перечить не следует. Что-то сломают, что-то останется, как-нибудь приспособимся... В действительности их страшило не настоящее, а будущее. Не их, не данной деревне только - они видели, что всему прежнему, привычному для них миру, в котором они родились, выросли и привыкли жить, приходит конец. И этот конец начнется со сменой поколений.

Настаивая на председателях из местных, как и сами поморы, подсознательно я хотел сохранить эти села и их жителей в привычном для них мире. Или наоборот - сохранить этот мир для привычной им жизни. Дело не в том, что я был против преобразований. Наоборот. Я хотел видеть эти села действительно возрожденными - в золотистом сиянии новых домов, наполненных всеми "благами цивилизации" и комфорта, в правильно поставленном традиционном хозяйстве помора, которое не только давало бы возможность жить здесь, но и давало бы возможность удовлетворять свои духовные запросы так же, как то делает семья любого норвежца, живущего в каком-нибудь глухом фиорде. Сначала - нужды людей, потом - преобразования в хозяйстве и в жизни. Но все это должны были сделать сами люди, причем так, как это им нужно и как они хотят. Ничего, если на первых порах что-то покажется старомодным, несоответствующим времени. Главное - не навязывать людям несвойственных им вкусов и привычек, не тащить за уши в рай, как тащили колхозы в базу флота МРКС. Да, там, может, и хорошо, но сначала надо ощутить эту потребность в хорошем!

Вот почему несколько лет назад я задумывался над тем, как строится зверобойная база в Чапоме, как создается вся эта межхозяйственная кооперация. Меня беспокоило - как и поморов! - что все это делается сверху, чуть ли не в приказном порядке, без согласия людей на изменение их жизни. Эти люди не просто входили в дом с электричеством и телевизором - они переходили из одного состояния в другое, к которому вовсе не были подготовлены внутренне.

Они не добивались его, им его навязывали. В свой последний приезд, оглянувшись на Чапому с угора, я с тревогой увидел уже не одну, а две Чапомы: одну старую, естественную, продолжающую жить по своим законам в мире с окружающей природой, и вторую, новую, искусственно созданную, ничем не отличающуюся от множества скороспелых поселков, возникающих на сиюминутную потребу, резко дисгармонирующую и со своей предшественницей, и с окружающим ее миром. Она была неоправданно безобразна, как все скороспелое, случайное, и я не мог не подумать, что это совсем не тот путь, который мне хотелось бы видеть для поморов и для Терского берега. Но это были только мои, чисто субъективные ощущения, которые я постарался поскорее забыть, потому что база зверобойного промысла была надежным спасательным кругом и для Чапомы, и для двух других колхозов на Берегу. Это был единственный способ поддержать гибнущие хозяйства "на плаву", когда других выходов не было, возможность выиграть еще один раунд в борьбе с настойчивыми стараниями снести и эти села, хотя бы таким образом дать им и свет, и воду, и окно в мир, приоткрытое телевидением. В этом и заключался подвиг Гитермана, который я не думал оспаривать и перед которым на задний план отступало все - и плохое качество работ, и недоделки, и его борьба с Тимченко.

Конечно, хочется, чтобы человек был идеален, но в действительности приходится иметь дело с живыми людьми, и надо судить их не по их словам, а по их делам...

Мурадяна я знал только по рассказам. И в этих рассказах я все отчетливее видел не просто человека, а как бы знамение времени, причем в самом лучшем его воплощении. С его приходом для Чапомы и Терского берега наступала другая эпоха, в которой не оставалось места всем тем, с кем я - оказывается! - уже прожил целую жизнь. Теперь надо было знакомиться с теми, кто пришел нам на смену. Примут ли они из наших рук эстафету, поймут ли, что мы искали, за что воевали, к чему стремились? Вряд ли они сами могут на это ответить. Такие вопросы они еще не задают себе - они просто живут так, как им кажется правильно. Задумываться над вопросами они станут позднее. Вот почему мне сейчас так интересен Мурадян. В какой-то мере - даже больше, чем дело Стрелкова, уже не скрывающее в себе загадки...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: