Константин Семенов - Русская армия на чужбине. Драма военной эмиграции 1920—1945 гг.

- Название:Русская армия на чужбине. Драма военной эмиграции 1920—1945 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8164-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Семенов - Русская армия на чужбине. Драма военной эмиграции 1920—1945 гг. краткое содержание

Используя многочисленные архивные документы, автор показывает историю русских солдат и офицеров, оказавшихся в 1920-е годы в эмиграции. В центре внимания как различные воинские организации в Европе, так и отдельные личности Русского зарубежья. Наряду с описанием повседневной жизни военной эмиграции автор разбирает различные структурные преобразования в ее среде, исследует участие в локальных европейских военных конфликтах и Второй мировой войне.

Издание приурочено к 95-летию со дня создания крупнейшей воинской организации Русского зарубежья – Русского Обще-Воинского Союза (РОВС).

Монография подготовлена на основе документов Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Архива ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына», периодики Русского зарубежья и других источников.

Русская армия на чужбине. Драма военной эмиграции 1920—1945 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

23 июля 1921 г. в Стамбуле был образован Совет Союзов и Обществ бывших русских воинов, находящихся в Турции. В его состав вошли Союз русских инвалидов – 1531 человек, Общество кавалеров ордена Св. Георгия – 185 человек, Союз офицеров армии и флота – 381 человек, Союз участников 1-го Кубанского похода – 223 человека, Общество офицеров Генерального штаба – 58 человек, Общество офицеров Русского экспедиционного корпуса во Франции и Македонии – 27, Общество офицеров Конной артиллерии – 42, Группа лиц, поддерживающих духовную связь с русскими военными за границей – 874 человека, всего 2430 человек [27] Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М., 1999. С. 271.

. В связи с отъездом из лагерей русских военных становилось все меньше, падала и активность организаций. Весной 1922 г. в Константинополе существовали Союз инвалидов, Союз Георгиевских кавалеров, Союз помощи казакам под общим руководством генерала от кавалерии Н. Н. Баратова. Все три союза были почти бездеятельны. Еще одна организация – Союз взаимопомощи и объединения бывших русских воинов в Турции под руководством генерал-майора Б. П. Лазарева – в то же время занимал пробольшевистскую позицию, но неясно, было ли это с ведома председателя или нет [28] Русская военная эмиграция 20—40-х годов. Т. 1. Кн. 2. С. 188.

. Генеральный штаб армии, анализируя существование союзов в Турции, отмечал: «Организованные с этой целью различные воинские союзы не дали того, что на них первоначально возлагалось. Наиболее крупные из них, находящиеся в Константинополе, занялись политическим самоопределением на основе своей полной аполитичности даже в отношении Русской армии…» [29] Там же. С. 177.

В Константинополе также размещались Управление по беженцам под руководством генерала Петрова, военный агент генерал Чертков, начальник морских сил генерал Ермаков и военно-морской агент капитан Регекампф. Близость Турции к Советской России позволяла использовать ее территорию для подготовки террористических актов. В июле 1921 г. осуществлена неудачная посылка 30 агентов-террористов на пароходе «Отважный» и 16 человек во главе с капитаном Моисеевым на турецкой шхуне в феврале 1922 г.

Командование Русской армии старалось оградить личный состав от политических дрязг и борьбы. Непредрешенчество Добровольческой армии стало одним из важных принципов армии в изгнании. Главнокомандующий и его ближайшее окружение неоднократно подчеркивали запрет на партийность внутри армии. В приказе временно исполняющего должность начальника штаба Русской армии генерал-майора А. П. Кусонского отмечалось:

«1) Каждый военнослужащий волен иметь свои личные политические убеждения и симпатии к той или иной из государственно мыслящих национальных партий.

2) Армия же в ее целом ни в коем случае не может быть партийной, она может и должна служить Родине, но никак ни какой-либо партии.

3) Внесение какой бы то ни было политики, в каком бы то ни было виде в ряды армии недопустимы, и против этого обязаны бороться начальники всех степеней…» [30] Русская военная эмиграция 20—40-х годов. Т. 1. Кн. 2. С. 141—142.

При этом наибольшее распространение в среде армии имели монархические идеи. Особенно много сторонников монархии было среди военнослужащих гвардейских частей. Из генералитета видным представителем монархического лагеря был бывший донской атаман П. Н. Краснов. Врангель поддерживал с ним активную переписку и просил воздержаться от монархических лозунгов.

Оставив лагеря, военнослужащие Русской армии стали медленно распыляться по Европе. Началась организация воинских союзов на местах или образование отделений уже существовавших организаций. Филиалы общества галлиполийцев стали возникать в различных странах. В июле 1922 г. в инструкции отделениям председатель общества генерал-лейтенант М. И. Репьев пояснил, что «отделения общества учреждаются во всех пунктах, где имеется не менее 100 членов общества, согласно § № 33 устава» [31] ГАРФ. Ф. 5759. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.

.

Несмотря на имеющиеся противоречия, 20 августа 1922 г. состоялось совещание членов военного совета при Высшем монархическом совете и представителей командования Русской армии. Оно проходило в Мюнхене в пансионе «Астория» на квартире генерала от кавалерии В. М. Безобразова. От монархистов присутствовали: генерал от кавалерии В. В. Бискупский, генерал от кавалерии П. Н. Краснов, генералы Снигурин, В. П. Глазенап, Ваулин, полковники Непестрем и князь Мещерский. От Русской армии присутствовали начальник штаба генерал Е. К. Миллер, заведующий мобилизационным отделом штаба полковник Саусов, полковник Яншин – помощник начальника разведывательного отделения штаба 1-го армейского корпуса и капитан Зарубаев. На совещании обсуждалось положение армии, вопрос престолонаследия и др. Несмотря на доброжелательную атмосферу встречи, никаких важных последствий она не имела и стороны остались на прежних позициях.

Наряду с монархическим фактором в офицерской среде существовали и явно пробольшевистские элементы, ведущие постоянную работу против армии, к сожалению, недостаток опыта и политического чутья у ответственных лиц в рядах армии существенно осложнял выявление таких лиц, а также правильную оценку их действий. Так, генерал-майор К. И. Глобачев, глава константинопольского информационного (читай разведывательного) пункта, наивно размышлял о действиях пробольшевистского агента полковника Анисимова: «С другой стороны, не лишено известной правдоподобности высказанное вами предположение – не работает ли полк[овник] Анисимов самостоятельным разведчиком в нашу пользу, пока не открывая нам своих карт» [32] Русская военная эмиграция 20—40-х годов. Т. 1. Кн. 2. С. 215.

. При этом стоит сказать, что Глобачев был в прошлом начальником Петроградского охранного отделения и считался одним из лучших контрразведчиков белой армии. Принимая во внимание наивность и близорукость этого «специалиста», нетрудно предположить, как было легко провести других представителей командования.

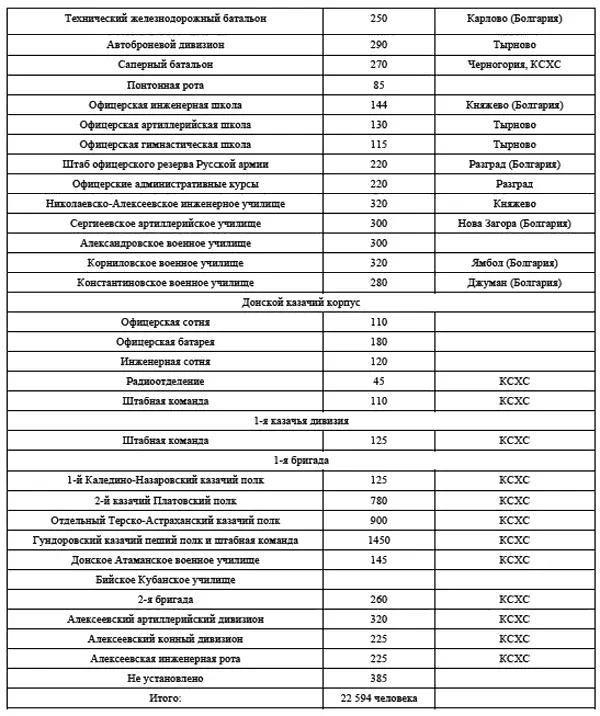

К осени 1922 г. определились места дислокации частей Русской армии, оставившей лагеря на турецкой земле. 7 августа 1922 г. контрразведывательный отдел ГПУ отмечал следующее расположение частей армии генерала П. Н. Врангеля [33] Там же. С. 303–306.

(Таблица 1):

Длительное нахождение военнослужащих в лагерях, да и другие испытания, выпавшие на их долю, привели к некоторому падению дисциплины в частях. Для стабилизации ситуации П. Н. Врангель издал приказ № 325 от 11 сентября 1921 г., которым расширил полномочия судов чести, передав в их ведение уголовные дела, не совместимые с понятием воинской чести, нравственности и благородства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: