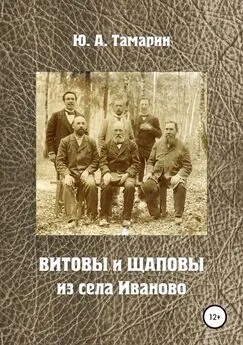

Юрий Тамарин - Витовы и Щаповы из села Иваново

- Название:Витовы и Щаповы из села Иваново

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:978-5-532-08673-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Тамарин - Витовы и Щаповы из села Иваново краткое содержание

Витовы и Щаповы из села Иваново - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Появление первого ситцевого заведения в селе Иванове связывается с именем крестьянина Осипа Ивановича Сокова, мастера-резчика досок. Узнав на крупной ситцевой мануфактуре в Шлиссельбурге некоторые способы составления красок для крашения тканей, он вернулся в село Иваново и открыл здесь своё набойное заведение. Вскоре его метод был освоен и другими крестьянами. В 1802 году здесь было восемьдесят отдельных ситцевых предприятий с наёмными рабочими, а также имелось множество домов, где крестьяне изготовляли ситцы силами своего семейства. Одной из причин быстрого развития ситцевого производства была необыкновенная популярность ивановских ситцев среди широких слоёв населения. Они были дёшевы и красивы.

Ситцы изготовляли вручную. Для нанесения узора на ткань требовалось относительно несложное оборудование. Оно состояло из верстака – стола, на котором находились ровно выструганные доски, покрытые сукном. Рядом, на скамейке, ставился штрифовальный ящик, дном его служило натянутое сукно, кошма, куда наливалась краска, которую мальчик-штрифовальщик растирал кистью после каждого прикладывания резной доски к сукну. Над столом находились жерди – вешала, через которые набойщик перекидывал набитую ткань для просушки. Имелись также орудия для растирания и смешивания красок, котлы или чаны для их заваривания. Процесс набивания заключался в том, что мастер, ровно расправив на верстаке ткань, накладывал доску сначала на сукно с краской, находящейся в штрифовальном ящике, а затем эту доску, с нанесённой на ней краской опускал на ткань по знакам, которые показывали вделанные в четырёх её углах иголки.

При набивке крупного узора с большой доски мастер стучал по доске киянкой (палкой с утолщением на конце) для лучшего отпечатывания краски. Такими столами были оборудованы как мелкие заведения, так и крупные мануфактуры, на последних были лаборатории для составления красок, красильни и другое оборудование.

Под набивку использовались различные ткани. Шёл и простой крестьянский холст местного производства, и более тонкое полотно, каким славились Костромская, Ярославская губернии, а также уезды Кинешемский, Нерехотский и Суздальский Владимирской губернии.

Набор материалов был невелик, но в каждом материале мастера умели использовать присущие ему особенности для создания художественного эффекта ткани. Техника последовательного накладывания доски на ткань и оттиска узора применялась на всех тканях, но составы красок, методы их закрепления на волокне менялись в зависимости от характера материала. И здесь в полной мере раскрывались природная одарённость и художественное чутьё ивановских мастеров, которые с поразительным чувством прекрасного умели сочетать материал, красители и технологию для получения наибольшего художественного эффекта в своих произведениях.

Ситцевые ткани были относительно дёшевы и находили постоянный сбыт в среде беднейшего населения России, которое было самым многочисленным. Ситцы с яркими узорами, похожими на узоры шёлковых тканей, шли на праздничную одежду, которую крестьянки берегли, носили только в торжественных случаях, что исключало необходимость частой стирки.

Важную роль в художественном оформлении тканей играли красители. До внедрения искусственных красок в течение почти целого столетия на ситценабивных ивановских предприятиях использовались растительные и минеральные краски. Основными красителями были корень растения марены и индиго, также растительного происхождения. Они сыграли большую роль в красильном деле. Молотый корень марены, крап, и экстракты из него, гарансин, давали с различными протравами превосходные прочные краски с оттенками от кирпично-красного, фиолетового до густо-коричневого и чёрного. Особенность этих красок была в неповторимой мягкости тонов, которые даже в контрастирующем сочетании производили эффект гармоничной расцветки. Эти цвета широко использовались в красочной палитре на ситцах в конце XVIII и всей первой половине XIX века. Широко применялась также краска индиго, которая давала с закрепителями оттенки от светло-голубого до тёмно-синего. Технология крашения ими была доступна не только крупным предприятиям с усовершенствованными приспособлениями для приготовления красок и набором различных материалов для их закрепления, но и мелким товаропроизводителям, которые, не обладая специальным оборудованием, заваривали краски с закрепами в простых горшках, отчего и получили названия «горшечников».

Более дешёвые краски синего и красного цвета получались из сандалового дерева, но эти краски были менее прочными. Для жёлтого цвета употреблялся кверцитрон, получавшийся из коры красильного дуба, из персидской груши получали краску жёлто-зелёного цвета. Применялись также минеральные краски – охра для жёлтого и лазурь для голубого.

Красильное дело составляло основу ситценабивного производства. Хорошие специалисты в этом мастерстве встречались очень редко, а в России на первых этапах развития производства их были единицы, естественно, они работали на крупных мануфактурах. Красильная лаборатория на предприятии была секретной комнатой, доступ в неё имел лишь красильный мастер, к варению же красок привлекались исключительно неквалифицированные рабочие. Изучить это дело было очень трудно, поэтому мастера-набойщики нанимались на крупные мануфактуры, желая выведать секреты производства. Иногда опытный колорист отправлялся в Европу совершенствовать своё искусство. Ивановские мастера поступали работать на крупные мануфактуры в Москве или Петербурге.

Хорошие мастера красильного дела ценились очень высоко, они являлись главными лицами на предприятиях. К этому делу хозяева фабрик приучали своих детей. Большой объём знаний, художественное чутьё, умение работать и организаторские способности были нужны для успешного производства ситцев.

Подробности быта крестьян, занятых в ситцевом производстве, рассмотрены в книге Я. Л. Горелина [3] Горелин Я. Л. Город Иваново-Вознесенск или бывшее село Иваново и Вонесенский Посад, г. Шуя, 1884 г., ч. 1, 225 с.

.

Глава 1. Витовы

Согласно историческим сведениям, первое ситцевое заведение в селе Иваново, Шуйского уезда, Владимирской губернии основал в 1780 году Осип Соков, который наряду с другими крестьянами ездил учиться ситценабивному делу в Шлиссельбург. Одновременно с Соковым появляется в Иваново и мастер Витов. В различных источниках указывается: «На его (Сокова) фабрике был известен мастер Витов» [4] Ивановские ситцы. Ленинград: Художник РСФСР, 1983. С. 14.

; «помогал Сокову красовар из местных крестьян Пётр Витов, уже потрудившийся на мануфактурах в Риге…» [3]. По воспоминаниям моей бабушки, фамилия Витовы связана с литовскими корнями и происходит от имени литовского мастера Витовт, приехавшего в Иваново работать или, возможно, учить местных мастеров ситценабивному делу. Архивных сведений, выявивших истоки фамилии Витовы, не найдено.

Интервал:

Закладка:

![Васил Попов - Корни [Хроника одного села]](/books/1078374/vasil-popov-korni-hronika-odnogo-sela.webp)