Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края

- Название:Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449009234

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края краткое содержание

Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

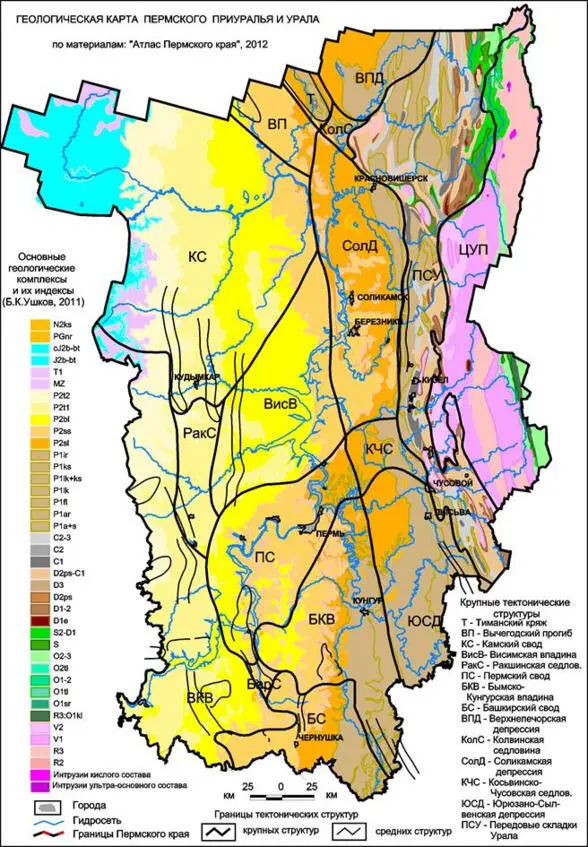

На территории Предуральского краевого прогиба и примыкающей к нему части Восточно-Европейской платформы, на поверхность выходят горные породы пермской системы, занимающие около 80% территории Прикамья. Пермскую систему и выделил на территории Прикамья шотландский геолог Родерик Импи Мэрчисон (1792-1871) в середине позапрошлого века. В пермском периоде здесь плескались воды обширного Пермского моря, постепенно превращающиеся в ряд узких засолённых лагун. В глубоководных частях моря образовывались известняки, в слегка солоноватых лагунах сульфатные породы (гипсы и ангидриты), а в совсем засолённых лагунах: поваренная, калийная и калийно-магниевая соли. А в рифовых постройках встречаются месторождения нефти. В прибрежно-морских условиях, в дельтах и руслах древних рек отлагались песчаники, насыщенные минералами меди, ванадия и реже хрома, сносимых с уральских гор.

В зоне передовых складок Урала выходят карбонатные (известняки) и терригенные (песчаники, алевролиты, аргиллиты) нижнего отела пермской системы, а также каменноугольной и девонской систем. Известняки сами используются как полезное ископаемое. В каменноугольный период на месте обширных заболоченных лесов образовались угли Кизеловского бассейна. В девонское время появились мелкие месторождения красных и бурых железняков. Во время поднятия Уральских гор эти породы были смяты в сложные складки и разбиты надвигами.

Центрально-Уральское поднятие сложено терригенными и метаморфизованными породами протерозойской эонотемы (примерно 2500—540 млн лет назад). Среди этих пород встречаются многочисленные небольшие тела магматических горных пород, как глубинных, так и вулканических, включая сохранившиеся палеовулканические постройки. С магматическими породами ассоциируют месторождения хромитов, магнитных железняков, золота. Да и сами магматические породы могут использоваться как щебень. Также здесь встречаются месторождения мраморов, железных руд. Отмечаются россыпи золота и алмазов разного геологического возраста.

Для выплавки металла в прежние времена нужны были 3 вещи: руда, энергия (река, на которой можно сделать пруд) и топливо (древесный уголь). Леса покрывали почти всю территорию нынешнего Пермского края, водные ресурсы на этой территории также были распространены повсеместно, о рудах я расскажу чуть позже. Еще одним важным фактором было наличие удобных подъездных путей, главным образом судоходной реки, так как в связи с практически полным отсутствием сухопутных дорог решающее значение имел водный транспорт. Реку перегораживали плотиной, под которой ставили заводские строения. Как правило, в плотине было два водосброса – один холостой, другой вращал колеса, от которых движение шло на заводские механизмы: меха, дробилки для руды и т. д. Все заводские механизмы приводились в движение за счёт энергии воды, запасённой в пруду; соответственно, чем больше воды, тем больше мощность завода. Позднее, в позапрошлом веке стали появляться турбины и паровые машины. Все заводские цеха, или, как их тогда называли, фабрики, выстраивались вдоль прорезов плотины, в которых устраивались водяные колёса. По обе стороны заводского пруда ставили свои дома мастеровые, недалеко от завода строилось здание заводоуправления, церковь. Главная улица, как правило, начиналась от плотины.

Для Пермского края характерно наличие нескольких этапов развития промышленности: с XV—XVI века основу экономики составляет солеваренное производство, с XVII появляются первые медеплавильные заводы, позволившие России в следующем столетии занять первое место по экспорту меди в мире. В начале XVIII века появляются и первые железоделательные заводы. А в XIX веке начинают разрабатываться золотоносные россыпи, зарождается машиностроение и химическая промышленность.

Глава 2. Соль земли Пермской

« Соль всему голова » – не зря говорили наши предки. Без самой обычной поваренной соли сложно представить нашу повседневную жизнь. Самое первое её применение, сразу приходящее нам в голову: приготовление и хранение пищи. Ещё большее значение соль имела для наших предков: из-за неё устраивали бунты, велись войны. Соляная промышленность – первая на Урале, предтеча горнозаводской цивилизации.

Откуда же появились в недрах Прикамья соли? Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует отправиться на 270 миллионов лет в прошлое. В то время на территории современного Пермского края плескалось обширное Пермское (Приуральское) море, с востока ограниченное высокими Уральскими горами. С течением времени море обмелело и появилась цепочка неглубоких лагун, отделённая от основного морского бассейна барьерным рифом. Климат на древнем Урале тогда был жаркий и сухой, морская вода интенсивно испарялась, и из неё начали выпадать первые соли. Первым из морской воды начинает выпадать карбонат кальция или известняк, затем доломит (карбонат магния). Далее гипс и ангидрит, и наконец, хлорид натрия, всем известный как поваренная соль, а уже после него калийные, калийно-магниевые и в завершение чисто магниевые соли. Месторождение образовалось в кунгурское время приуральской эпохи пермского периода палеозойской эры в течение нескольких столетий. Залежи соли протянулись вдоль западного склона Урала, от верховьев Печоры до оренбургских степей. Приурочены они к Предуральскому краевому прогибу, отделяющему Урал от Русской платформы. Залежь Верхнекамского месторождения имеет сложное строение и состоит из нескольких слоёв: подстилающей и покровной каменной соли, между которыми залегают чередующиеся пласты калийных и калийно-магниевых солей и каменной соли. Загнутые в причудливые складки разноцветные пласты солей представляют собой впечатляющее зрелище.

Чередование пластов калийной и каменной соли

Месторождение образовалось буквально в течение нескольких столетий. Это легко устанавливается по годовым слойкам в соли: весной талые воды приносили с окружающих берегов глинистые частицы, в результате отлагался глинистый прослой, затем выпадал прослой мелкозернистой соли и, наконец, крупнозернистой, на следующий год всё начиналось сначала. До сих пор ведутся споры о глубине осаждения соляной залежи, но большинство учёных утверждают, что пласты солей образовались на глубинах не более 100 м в условиях солоноводной лагуны, отделённой от моря песчаной косой. Нечто подобное, но в гораздо меньших масштабах можно наблюдать в заливе Кара-Богаз-Гол Каспийского моря. Такие лагуны обычно безжизненны, тем не менее, в солях крайне редко попадаются и следы древней жизни, например, окаменевшие деревья, замещённые разноцветными солями, небольшие раковины древних плеченогих – брахиопод.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: