Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края

- Название:Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449009234

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края краткое содержание

Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Людмилинская скважина

А через два квартала от Людмилинской скважины, на улице Клары Цеткин, находится Соликамский ботанический сад (№ 9 на карте). Его история начинается с 1731 года, когда Григорий Акинфиевич Демидов (1715—1761), представитель известной династии уральских заводчиков, открыл в своём имении ботанический сад. Он являлся одним из первых в России, тем более существовавшие тогда Петербургский и Московский сады были всего лишь аптекарскими огородами. Много семян растений Демидову передал известный шведский учёный Карл Линней. На территории ботанического сада, прямо в русле реки Усолки, имеется ещё одна рассолоподъёмная скважина (59°39’50˝ с.ш. 56°47’12˝ в.д.).

Но исторический ботанический сад располагался не здесь, а в селе Красное, ныне это микрорайон Соликамска. От автобусной остановки «Красное», спускаемся между серыми пятиэтажками в сторону Усолки. То и дело из-за домов показывается белая колокольня Иоанно-Предтеченской церкви (№ 10 на карте). Храм строился в 1721—1772 годах и славился архитектурной отделкой и лучшим во всей Пермской епархии колокольным звоном. На храме имеется мемориальная доска в честь ботанического сада А. Г. Демидова. Кроме храма, от старинного села Красное сохранился только полуразрушенный двухэтажный кирпичный дом, окруженный безликими пятиэтажками.

А в микрорайоне Боровск находится уникальный полностью сохранившийся технологический комплекс получения выварочной соли по старинным технологиям.Музей соли расположен в северной части Соликамска, на улице Газеты Звезда, 2. Телефон музея +7 (34253) 3-43-97. Музей был создан на базе Усть-Боровского солеваренного завода, закрытого в 1972 году, последним из солеваренных заводов Прикамья и позволяет познакомиться с технологией добычи и выварки соли. Этот завод был построен в 1882 году в соответствии со старинными технологиями и является единственным полностью сохранившимся в России комплексом по производству выварочной соли. Вокруг музея раскинулись дома микрорайона Боровск начавшегося с промыслового села Усть-Боровая. С тех времен, на ул. Ульянова, рядом с заводом, сохранилось несколько купеческих лавок дореволюционной постройки и избы солеваров.

Усть-Боровской завод

Производство соли начинается с рассолоподъёмной скважины, которую в то время называли трубой. Скважина это самый главный и самый дорогостоящий компонент производства, бурили их вручную, круглосуточно, ударно-поворотным способом по 4—6 лет, хорошим результатом считалась проходка 13 см в день. А чаще скважины бурились гораздо дольше, например Покровская труба на Верхнем Усольском промысле длиной почти 160 м бурилась 38 лет, с 1789 по 1827 год. Глубина скважин редко превышала 200 м. Скважины крепили обсадными трубами, обычно выдолбленными из сосновых брёвен, самая верхняя труба называлась матица, она имела внутренний диаметр порядка полуметра. Только в конце XIX века для бурения начинают использоваться буровые станки с приводом от паровой машины, позволившие сократить время на проходку скважины до 3 месяцев. Для размещения насосов над скважинами строили специальные деревянные рассолоподъёмные башни: «клетки», высотой порядка 16 м. А вот так описывает известный публицист В. И. Немирович-Данченко работу бурение скважины.

«Ее проводили так: вырывалась яма, в которую вгонялась матица – род колоды, давлением сверху, как можно глубже, так, сажень на двенадцать. Она предохраняет колодец от осыпей. Когда это дело закончено, со дна колодца начинают сверлить трубу вниз, тем же первобытным способом, живой силой рабочих (грудью на ворот). Таким образом, должно пробурить землю, каменные породы, каменные залежи соли, на семьдесят пять или восемьдесят сажен, чтобы добраться, наконец, до соляного раствора. Мы входим в башню, где находится эта труба, точно в какое-то подземное царство мрака и сырости, охватывающее нас со всех сторон острым запахом плесени, соляного раствора, испарениями глубоко раненой, в самые недра свои, земли. Жутко становилось здесь. Снизу слышно хрипение нагнетательного насоса, точно там, в вечной тьме, приковано сказочным колдуном, какое-то громадное чудовище, и бьется оно, и жалуется, и исходит кровью, бессильное разорвать свои крепкие цепи. Отсюда лестницы ведут вверх, чем выше, тем больше ощущается запах сернистого водорода. Работа идет быстро, отовсюду доносится урчание сильно подымающегося вверх, и сбегающего по другим трубам вниз, раствора, довольно густого, равного 24° насыщения по реометру Боме. Сквозь шум воды доносятся визги, скрип и глухие удары машин, равномерно делающих свою работу. Голова начинает кружиться, кажется, что и сам обращаешься в какое-то колесо, обязанное подчиняться паровому движению, без сознания, без противодействия.»

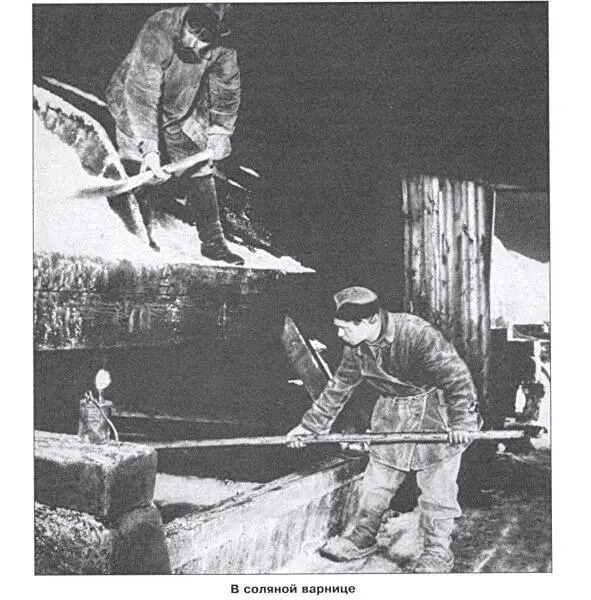

Выварка соли. Фотография из фондов Соликамского музея соли

Добываемый рассол по системе деревянных желобов или труб перетекал в соляные лари. Соляной ларь предназначался для отстаивания рассола и испарения лишней воды. Из ларя рассол самотёком подавался на варничные чрены. Варницы представляют собой срубы квадратного или прямоугольного сечения, высотой до 7 м, в которых находилась большая сковорода: чрен (црен), склёпанный из «полиц» (листов железа). Позднее стали появляться и кирпичные варницы. Варницы разделялись на чёрные и белые (появившиеся в конце XIX века), отличавшиеся наличием дымовой трубы. Топливом служили дрова, главным образом берёзовые. На выварку 10 пудов соли использовалась сажень дров. Лишь с конца XIX века некоторые варницы Усолья и Лёнвы были переведены на каменный уголь. Рассол на чрене кипел, вода испарялась и осаждалась соль, которую для окончательной просушки перегружали на полати, установленные над чреном. За вываркой соли следил специальный рабочий, называемый поваром. Дадим слово В. И. Немировичу-Данченко: «Рассол медленно кипит, булькая и отделяя сероватый пар. Его варят, пока он не начнет густеть. Рабочий, называемый поваром, следит за этим и, в известный момент, определяемый только навыком, чутьем, останавливает огонь. Соль оказывается наполовину готовой, ей дают немного постоять. Когда она, из синеватой, побелеет, ее длинными граблями сбрасывают на полати, обтекать. Мягкая и влажная, она шлепается туда густой кашей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: