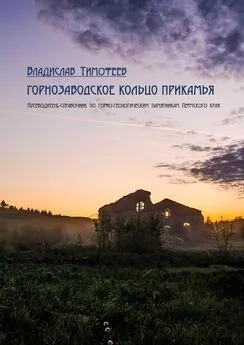

Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края

- Название:Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449009234

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края краткое содержание

Горнозаводское кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из старинных жилых зданий наиболее интересна усадьба Турчаниновых (20-летия Победы, 95 и Советская, 47, № 3 на карте), владельцев медеплавильных и солеваренных заводов. Кстати, улица Советская раньше называлась Турчаниновской. Усадьба построена в 1770-е годы и состоит из трёх зданий, а так как дома были построены до создания генерального плана Соликамска, то они расположены под углом к современной сетке улиц. Интересна история Алексея Турчанинова (1704—1787) – мальчика-сироты, ставшего к концу жизни владельцем нескольких крупных заводов и впоследствии женившемся на своей возлюбленной крепостной крестьянке. А в микрорайоне «Карналлитово» можно увидеть пруд на реке Талица (59°40’34˝ с.ш. 56°46’50˝ в.д.), где в 1731—71 годах стоял Троицкий медеплавильный завод Турчаниновых, с известной на всю Россию фабрикой медной посуды. Несколько медных изделий этой фабрики имеется в Соликамском музее. Некогда, вокруг усадьбы был разбит большой красивый сад.

А теперь настало время дойти до ансамбля бывшей крепости (№ 4 на карте), пережившей несколько нападений сибирских татар и вогулов, но не пережившей пожар в XVII веке. Крепость располагалась на небольшом холме, близ берега Усолки, несколько южнее Автостанции и центрального архитектурного ансамбля.

Спасская и Архангельская церкви

На месте сгоревших деревянных церквей возводится характерный для Соликамска тройной ансамбль из летней, зимней церквей и колокольни. Вот Спасская церковь, построенная в 1689—1691 годах. Церковь летняя, неотапливаемая. Как правило, такие церкви были пятиглавыми и богато украшенными. Храм действующий. А рядом небольшая, приземистая и одноглавая зимняя Архангельская церковь, 1712—1725 годов постройки. До 1930-х годов украшением архитектурного ансамбля была колокольня. На другой стороне перекрёстка, по диагонали от этих церквей, ещё недавно находился старейший деревянный дом Соликамска, так называемый дом Петровой, построенный в XVII веке. Простояв более 300 лет, дом не пережил 1990-х годов. Сохранилась только уникальная изразцовая печь. А вообще на улице Набережной, до революции, носившей имя Спасской, сохранилось довольно много старинных домов. Можно представить, как выглядел Соликамск в позапрошлом столетии. На перекрёстке с улицей 1 мая, рядом со Спасской церковью видим старинную булыжную мостовую. По легенде эти камни выложены ещё 300 лет назад пленными шведами.

Продолжая движение по улице Набережной, мы подходим к ансамблю мужского монастыря (№ 5 на карте), когда-то прикрывавшего южный фланг города. За время своего существования он несколько раз менял названия: появился как Вознесенский, затем сюда перенесли Спасо-Преображенский Пыскорский, долгое время он был Троицкий. А в советское время постройки бывшего монастыря передали Усольлагу. Через этот лагерь прошёл известный писатель Варлам Шаламов. Ныне здесь вновь возрождается православный монастырь. Монастырь состоит из надвратной церкви Михаила Малеина с колокольней, построенной в 1731—34 годах и Вознесенской, позднее Троицкой церкви, постройки 1698—1704 годов. Интересно, что при археологических исследованиях на территории Вознесенского монастыря в Соликамске был найден жертвенник в виде кострища, около которого обнаружена выкладка из трех конских челюстей. В центре кострища был аморфный кусок кричного железа. Это свидетельствует о культе коня в древности.

Вознесенский (Троицкий) монастырь

Если вновь вернуться к старинной мостовой, то можно выйти к одному из мостов через Усолку. В Заречной части стоит осмотреть два купеческих особняка постройки начала XIX века. К сожалению, в настоящее время оба дома заброшены и находятся в очень плохом состоянии. Первый дом расположен прямо за деревянным мостом (К. Либкнехта, 62) и интересен необычной косоугольной планировкой. Когда в конце XVIII века большинству российских городов сделали прямоугольную планировку, то зачастую не смотрели реки и детали рельефа. Второй особняк находится чуть подальше (Заречная, 72). Построен он был соликамским купцом Иваном Саввичем Лапиным. За открытие новых островов Алеутской гряды в Тихом океане, ему была вручена медаль от Екатерины Великой «величины оной обыкновенная; но вокруг сделана серебряная осыпь, которая имеет издали вид бриллиантов. Носить велено было оныя на груди с бантом из Андреевской ленты» , как сообщает В. Н. Берх. Во время своих путешествий он не раз попадал в страшные штормы и полностью терял свой товар. И. С. Лапин был двоюродным братом первого городского головы Перми Василия Германовича Лапина, тоже известного купца и мореплавателя. Особняк построен в 1807 году – об этом говорит надпись на фасаде, но по своей планировке дом больше похож на здания предыдущего столетия со сводчатыми потолками первого этажа и толстыми стенами, Лапин передал его Соликамской богадельне. Интересно, что во многих комнатах дома встречаются загадочные ниши.

Двигаясь по улице 20 лет Победы на северо-восток, в сторону от центра города, мы выходим к ансамблю бывшего Преображенского женского монастыря (№ 6 на карте), построенного на средства Евдокией Никифоровной Щепоткиной, вдовы богатого солепромышленника. Оба храма ныне действующие, это летняя церковь Преображения Господня построена в 1683—1692 годах и зимняя Введенская церковь, постройки 1683—1710 годов. Ещё через несколько кварталов мы выходим (№ 7 на карте) к церкви жён Мироносиц (1776—1780 гг.), построенной на старом соликамском кладбище на средства солепромышленника Суровцева. От кладбища ничего не осталось, да и сама церковь лишилась колокольни. Храм в настоящее время действует. На новом кладбище, расположенном на другом конце старого центра, можно увидеть небольшую Симеоновскую церковь, построенную в 1907—1908 годах. Долгое время церковь пустовала и теперь восстанавливается.

На следующем перекрёстке сворачиваем налево, на улицу Герцена, и идём по направлению к Усолке, где выйдем к Людмилинской рассолоподъёмной скважине ( №8 на карте, 59°39’28˝ с.ш. 56°46’58˝ в.д.). Это память о солеварении, благодаря которому и возник город. Интересно, что при её бурении в 1906 году были обнаружены калийные соли. Это открытие, сделанное техником Н. П. Рязанцевым, стало одной из предпосылок бурения глубоких скважин в 1925 году, когда под руководством геолога П. И. Преображенского вскрыли калийную залежь. Первая вскрывшая ее скважина находится недалеко отсюда – в заречной части города, на её месте установлен памятный знак (59°39’26˝ с.ш. 56°46’42˝ в.д.). Рядом с Люмилинской трубой можно увидеть и бетонную конструкцию с грубо сделанной буквой «с» (59°39’30˝ с.ш. 56°46’53˝ в.д.), которая стоит на месте одной из первых солеразведочных скважин (№3), можно увидеть проржавевшие обсадные трубы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: