Андрей Кокорев - Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века

- Название:Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-070191-9, 978-5-271-30991-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Кокорев - Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века краткое содержание

Вам интересен образ москвича начала XX века? Описание его окружения, жилья, отдыха? Эта книга уникальна в своих подробных рассказах и эксклюзивных иллюстрациях. Именно в этот период стали широко входить такие новшества, как дома-"небоскребы", электричество, телефон, трамвай, автомобили.

Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– У меня весы такие от природы.

Впрочем, обманутые покупатели далеко не всегда обращались за помощью к властям. На рынке вошло в обыкновение, что подвыпившие мастеровые увесистыми кулаками «учили» зарвавшихся торговцев.

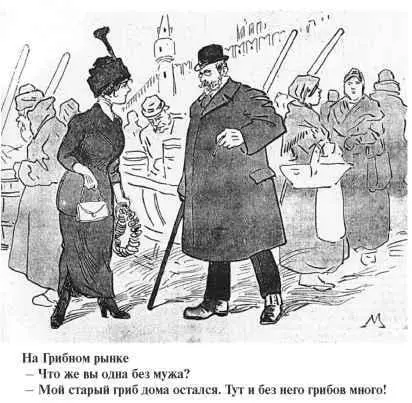

По ценам товары Грибного рынка сравнялись с магазинными, а вот качество их неуклонно ухудшалось. «Соленые грибы, – свидетельствовала газета „Раннее утро“, – продаются на 3/ 4разбавленные водой, именуемой рассолом, без которого будто бы «гриб никакого вкуса не имеет». Мед с патокой. Клюква со льдинами и т.д.». Градоначальнику А. А. Рейнботу даже пришлось командировать на рынок четверых полицейских врачей, которые должны были проверять качество продуктов – не дай Бог, от тех грибочков пошли бы по городу повальные болезни.

Правда, в отличие от прежних времен, москвичи в большинстве своем уже не спешили делать здесь покупки, хотя традиция гуляния сохранилась. Невзирая на весеннюю слякоть, на протяжении почти двух верст публика густой толпой заполняла набережные. Только напрасно торговцы изощрялись в шутках и прибаутках – торговля шла вяло, поскольку спрос был невелик.

Накануне Первой мировой войны москвичами был вынесен окончательный приговор: «Грибной рынок превращается в обыкновенное торжище „чем придется“, а главное – всякой завалью».

В противоположность Грибному, другие рынки – Смоленский, Калужский, Немецкий и т.д. – действовали круглый год. В каждом районе Москвы они выступали в качестве маленьких центров торговли. Здесь простые или, как тогда говорили, «демократические» покупатели: чернорабочие, мелкие ремесленники, хозяйки победнее (в более зажиточных семьях продукты закупали кухарки) могли купить любую необходимую вещь – от съестных припасов до одежды и мебели.

Прямое наследие древних московских торжищ – московские рынки – сохранили архаичные черты торговли. Глубокой ночью съезжались на рыночную площадь крестьяне, стараясь занять телегой место получше. Под покровом темноты рыночные сторожа обделывали свои делишки. Ссылаясь на распоряжение начальства, они брали с возов по вязанке дров (якобы для уличных костров, предназначенных для обогрева ночных прохожих) либо охапку сена – уже без объяснений. Сами же грузили добычу на тачку и отвозили к знакомому торговцу.

К семи часам утра все уже было заставлено телегами, рогожи развязаны, привезенное выставлено на всеобщее обозрение. Арендаторы открывали палатки и начинали расхваливать свой товар перед первыми посетителями. До самого закрытия стоял над площадью нескончаемый гул. Продавцы зазывали покупателей, едва не хватая их за полы одежды, яростно переругивались с конкурентами. Никто не обращал внимания, что от дождя и солнца мясо на прилавках прикрыто лишь грязными тряпицами. Пробуя качество солений, покупатели запускали руки прямо в кадушки, а потом бросали туда же надкусанный гриб или огурец. В толпе бродили подозрительные личности, продававшие с рук носильные вещи. Если находился желающий обновить свой гардероб, он без всякого смущения садился на тротуар и тут же примеривал брюки или сапоги.

Кроме «универсальных» рынков, в Москве существовали «специализированные»: Сенной, Конный, Птичий, Сухаревский [35], Толкучий.

Три дня в неделю занимали Трубную площадь торговцы птицей и мелкими животными. На Птичьем рынке любители канареек пополняли новыми экземплярами свои голосистые коллекции, начинающие и опытные голубятники толпились возле множества клеток, прицениваясь к турманам, тучерезам и бойным. Желающие могли здесь купить как чистокровную охотничью собаку, так и «лавераков по сходной цене», не говоря уже о щенках сомнительных пород. Домовитым хозяйкам предлагались на выбор куры, гуси, индюшки, а также козы.

Как и везде в торговле, на Птичьем рынке существовали свои приемы обмана покупателей. Е. П. Иванов в книге «Меткое московское слово», объясняя смысл выражения «продать синицу на Ваганьково», описывал один из них: «Старые птичники, для того чтобы постоянный покупатель– любитель чаще производил покупку, старались снабжать его таким „товаром“, который не выживал и быстро „падал“, „ослабевал“, т.е. умирал в неволе. Для этого существовал излюбленный жестокий прием: при высаживании выбранного экземпляра из клетки продавец, беря его в руку, незаметно сильно сдавливал его под крыльями, отчего у птицы получалось внутреннее кровоизлияние и ослабевала деятельность сердца. Принесенная с рынка живая покупка начинала быстро хиреть и погибала в день-два. Поэтому многие любители держания в клетке певчих птиц чаще всего пересаживали их сами, не доверяя торгашу. Смысл острословицы отсюда ясен».

Но особенно многолюдным Птичий рынок становился 25 марта (по старому стилю) – в праздник Благовещения. По старой московской традиции, в память вести о предстоящем рождении Христа, принесенной ангелом Деве Марии, следовало отпустить на волю птичку. Птицы «на выпуск» стоили не так уж мало – от 20 до 40 копеек, но радость, испытанная ребенком, когда с его раскрытой ладони взмывала в небо освобожденная пичужка, вряд ли можно было измерить деньгами. Пустая клетка в этот день становилась подлинным символом Птичьего рынка.

В 1910-е годы наряду с живностью на Птичьем рынке заметно расширилась торговля цветами. По мнению «Голоса Москвы», это стало следствием возросшей в целом продажи цветов:

«Очень характерна теперь для старушки-Москвы все развивающаяся у населения любовь к цветам. В недавние сравнительно годы окна квартир среднего достатка украшались исключительно невзыскательными растениями, вроде герани, фуксии, кактуса, плюща, крина.

О цветах срезанных, как об украшении комнат, имели понятие только очень достаточные москвичи. Остальные знали только ландыши да фиалки, что продавали по улицам подмосковные крестьяне.

Теперь далеко не то. С ранней весны на улицах появляются торговцы с цветами более южных широт. До первого нашего цветка – подснежника на улицах масса гвоздики, фиалок, ромашки, левкоев с благодатного юга. Цены вполне доступны, и редко где теперь не увидишь в московской квартире этого нежного и изящного украшения. Оно постоянно прививается, утончая, совершенствуя вкус.

Образовался и промысел. Торгуют цветами больше дети. На юге такой промысел давно парализовал нищенство детей, доставляя нетрудный заработок. У нас этому промыслу не следовало бы мешать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: