Рудольф Баландин - 100 великих экспедиций

- Название:100 великих экспедиций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3875-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Баландин - 100 великих экспедиций краткое содержание

Колумб, Магеллан, Кортес, Васко де Гама, Америго Веспуччи, Ермак, Хабаров, Лаптев, Пржевальский, Крузенштерн… Какая сила влекла этих великих путешественников в неведомые земли, для чего они снаряжали экспедиции и отправлялись в далекие и опасные странствия, рискуя своим здоровьем, а то и жизнью?

Одних привлекала романтика приключений, другие стремились к славе и богатству, третьи искали новые земли для своего отечества, четвертые надеялись сделать научное открытие…

О ста самых выдающихся экспедициях, изменивших наши представления о земле, рассказывает очередная книга серии.

100 великих экспедиций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Там, в суровой природе, пусть закалится в борьбе с ее невзгодами наше молодое поколение, и пусть там, в намеченных нами горных станциях, зажгутся новые центры исследовательской мысли».

Геологические исследования на Кольском полуострове продолжались несколько лет. Первые же маршруты дали обнадеживающие результаты. Однако месторождения, пригодные для промышленной разработки, открыть было совсем не просто. В 1921 году удалось найти первые кусочки апатита – руды на фосфор.

После первых трех лет полевых исследований, сбора материалов Ферсман приступил к теоретическим обобщениям. Он выяснял закономерности формирования горных массивов и предполагаемых месторождений полезных ископаемых.

Ферсман, склонный с иронией вспоминать о перенесенных испытаниях и не преувеличивавший их (напротив, преуменьшавший), писал об этой экспедиции: «Несколько раз наша публика тонула, но у нас были введены необычайные строгости. Тонуть запрещалось, также как запрещалось спать на отдыхе. Времени мало – работы много, тем более что приходилось носить продовольствие и снаряжение, а главное камни… Люди утомлялись настолько, что во время пятиминутного отдыха моментально засыпали, их приходилось долго будить. Потом мы ввели пение, и только благодаря этому перестали засыпать в то время, когда надо было сушить вещи».

И вот высшая – и единственная! – награда геологам за самоотверженные поиски: в 1923 году на горе Расвум-Корр в осыпях были найдены многочисленные обломки пород с апатитом. Вскоре открыли крупное месторождение этого минерала. А затем еще одно. Победа!

Однако заполярная эпопея, как выяснилось вскоре, была еще далека от завершения. Чтобы скопление определенных минералов или горных пород можно было считать месторождением полезных ископаемых, требуется комплекс благоприятных условий: доступность для разработки, достаточные запасы, хорошее качество сырья.

Последнее требование предполагает не только высокое содержание и чистоту природного продукта, но и возможность его обработать экономично и до необходимой кондиции. Вот почему полезное ископаемое важно и открыть и в некоторых случаях «сделать» (выражение Ферсмана), разработав технологию его добычи и переработки.

Хотя экспедиция под руководством Ферсмана открыла в Хибинах богатые залежи апатита, отсутствовала технология извлечения фосфора из руды, подобной хибинской. И не потому, что руда была бедной. Напротив, содержание в ней фосфора было рекордным. Во всем мире фосфор добывали из значительно более бедных руд – фосфоритов.

Ситуация складывалась парадоксальная. Есть богатая руда, есть огромная по объему залежь, годная частично для открытой, дешевой разработки, близка железная дорога. А месторождения руды на фосфор нет!

Дело в том, что спутником апатита в Хибинах оказался нефелин. Сам по себе этот минерал полезен; из него добывают алюминий, его используют в стекольной и фарфоровой промышленности. Но тут – парадокс! – он стал вредной примесью. Апатит обогащают серной кислотой. Но если обрабатывать апатит и нефелин совместно, то кислота вступает в реакцию сначала с нефелином, разлагая его. Ее потери резко возрастают, и стоимость фосфорного концентрата становится слишком высокой. Игра не стоит свеч!

«С 1926 по 1930 год, – считал Ферсман, – второй период, который можно назвать периодом борьбы за апатитовую проблему, борьбы с косностью официальных геологических учреждений, борьбы с недоверием даже в недрах самих научных учреждений, борьбы с недоверием хозяйственников из ВСНХ, борьбы за предоставление кредитов, для усиления работ».

Геолог, академик, выполнивший свою работу, открывший залежи ценной руды, стал заниматься, в сущности, не своим делом – разработкой и внедрением новой технологии для переработки минерального сырья. Он преодолевал сопротивление чиновников, которым по должности положено было внедрять новую технологию, укреплять промышленность и снабжать фосфорными удобрениями сельское хозяйство.

В конце концов, Ферсман и тут добился успеха. Была создана технология обогащения этого сырья. Более того, в Мончетундре открыли огромные залежи медно-никелевых руд, магнетита, железистых кварцитов, слюды.

Конечно же, это не было результатом подвига великого одиночки. То было время невиданного в истории энтузиазма советского народа, твердой веры в коммунистические идеалы, стремления построить свой светлый мир трудящихся.

На неведомых дорожках

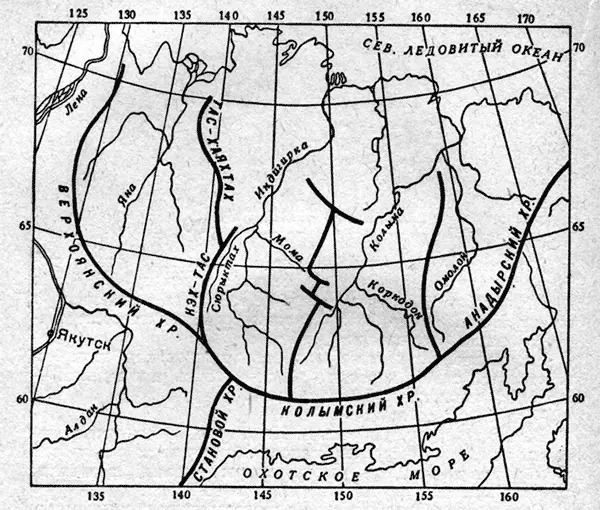

Хребет Черского, расположенный на северо-востоке Азии, один из самых протяженных в мире. Он простирается на полторы тысячи километров. Открыл его в 1926 году Сергей Владимирович Обручев (1891–1965). Он был сыном академика В.А. Обручева, знатока геологии Сибири, писавшего и научно-фантастические сочинения, например, роман «Плутония».

В отличие от многих детей академиков, Сергей Обручев с юных лет работал в геологических партиях, а с 1912 года вел самостоятельные исследования. В 1926–1927 и 1929–1933 годах он провел труднейшие экспедиции на северо-востоке СССР, в бассейнах рек Индигирки и Колымы, на Чукотском полуострове, изучая природу огромного, еще неизученного края в тяжелейших условиях.

Первая экспедиция была особенно трудна и опасна. Они двигались на верховых лошадях, оленях, местных утлых лодках и пешком. Перед ними была территория, которая на географических картах была показана белым пятном. Пересекали горные гряды, давая им названия, сплавляясь по рекам через бурные пороги, и наносили на карту неизвестные до той поры долины, хребты, нагорья. Во время долгих маршрутов приходилось полагаться только на самих себя.

В среднем течении реки Индигирки, где предполагалась низменность, Сергей Обручев обнаружил «громадные горы с пятнами снега на вершинах высотой не менее чем две тысячи метров». Он первым очертил контуры гигантского хребта, назвав его именем первопроходца этих мест в 1891–1892 годах, географа и геолога Ивана Дементьевича Черского.

Поисками золота он не занимался, хотя периодически опробовал речные наносы. Нередко встречал мелкие золотинки (знаки). Как всякий геолог, он был бы, конечно, не прочь открыть золотоносные залежи, но на это у него не было ни времени, ни жгучего желания.

За несколько лет путешествий он пришел к выводу, что в бассейне реки Колымы могут быть встречены многочисленные месторождения золота. Эти общие соображения следовало подкрепить конкретными данными геологической разведки.

Такую задачу и выполнил Ю.А. Билибин (о нем речь впереди). Первая же Колымская экспедиция 1928–1929 годов дала блестящие результаты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: