Станислав Мешавкин - Азимут «Уральского следопыта»

- Название:Азимут «Уральского следопыта»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Средне-Уральское книжное издательство

- Год:1983

- Город:Свердловск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Мешавкин - Азимут «Уральского следопыта» краткое содержание

Эта книга посвящена 25-летнему юбилею журнала «Уральский следопыт». Составили ее очерки краеведческого характера, на протяжении ряда лет печатавшиеся на страницах журнала. Четыре раздела сборника — как четыре стороны света, и в каждой ждет новое открытие, причем не одно. В добрый путь по азимуту «Уральского следопыта», читатель!

Азимут «Уральского следопыта» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В лесах фиссагетов текут четыре большие реки. Одной из них Геродот снова дает название Оар (так древние называли Волгу).

Может быть, на этот раз так названа Кама, вдоль которой шли караваны? Во всяком случае, средневековые арабские географы считали, что верховьями Волги является именно Кама.

Рядом с фиссагетами жили иирки, тоже интересовавшие торговцев как охотники. Скифы с удивлением рассказывали о них.

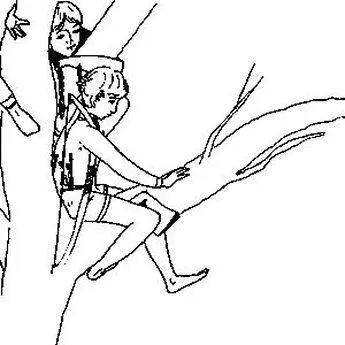

«Иирк охотится следующим способом: охотник, взобравшись на дерево, подстерегает зверя, а деревьями изобилует вся страна их; у каждого наготове лошадь, приученная ложиться на брюхо, чтобы казаться ниже, и собака; когда охотник с дерева завидит зверя, он стреляет из лука, затем садится на коня и пускается в погоню, причем не отстает и собака».

И это описание — не выдумка. Очень похожий способ охоты — гоньба зверей на лошадях и с собаками — был распространен у башкир вплоть до самого последнего времени.

Но такая охота была бы невозможной в настоящих лесах. Очевидно, иирки жили в лесостепной местности. А это обстоятельство позволяет нам проследить дальнейший путь торговых караванов. Лесостепь подходит близко к Каме по долине реки Белой.

Видимо, вдоль этой реки и шли караваны, когда они выходили из земли фиссагетов, из прикамских лесов, в страну иирков.

Археологи действительно находят здесь памятники особой культуры (правда, близкой ананьинской), названной ими кара-абызовской. Создателями этой культуры, наверное, и были иирки.

По стране иирков путь торговцев пролегал примерно до тех мест, где ныне стоит город Уфа. А отсюда опять начинались земли другого народа — на этот раз скифов, сородичей торговцев.

«Выше иирков по направлению к востоку живут другие скифы, отделившиеся от царских и прибывшие на эту землю. До области этих скифов вся пройденная страна представляет равнину с глубоким черноземом. Начиная же отсюда земля камениста и неровна».

Так говорит Геродот со слов торговцев. Ему вторят, описывая эту «каменистую землю», другие древние писатели — Мела и Плиний:

«Суровая и пустынная страна, на широком пространстве покрытая непрерывной цепью скал; страна труднодоступная из-за лесистых ущелий».

Для ученых, определявших маршрут описываемого путешествия, эти «скифы, отделившиеся от царских», были поистине камнем преткновения. Ведь известно, что скифы — кочевники и скотоводы — не могли жить в лесах. Поэтому их помещали в южноуральских и казахстанских степях или даже в Средней Азии. Но скифы вполне могли обитать и в Среднем Приуралье, скажем, в Бирской и Кунгурской лесостепях. Сюда они могли попасть из степного Поволжья, где обитала орда царских скифов до переселения ее в Причерноморье. Исследования археологов показывают, что древние поволжские степняки действительно проникали далеко на север.

Что же касается описания страны этих скифов, то оно вполне соответствует тому, что могли увидеть путники, направляясь на восток (или северо-восток) от Уфы. Здесь начинаются предгорья Урала и глубокий чернозем действительно сменяется горно-лесными почвами. Холмистое Уфимское плато и Нижнеайское мелкогорье — с глубокими долинами и скалистыми берегами рек, с пещерами и воронками — соответствуют описанию суровой страны «скифов, отделившихся от царских».

Наконец торговый караван прибывал к народу, последнему на своем пути. Это были аргиппеи.

«Если пройдешь значительное пространство неровной страны, то встретишься с обитателями подножия высоких гор… Называется этот народ аргиппеями».

Об этом народе скифы рассказывали Геродоту намного подробнее, чем о других. Скифов поражала уже сама внешность аргиппеев.

«Все они, как мужчины, так и женщины, плешивы от рождения, плосконосы и с большими челюстями. Речь у них особая, одеваются по-скифски, а питаются древесными плодами».

В этом описании много неясного. Что означает, например, «плешивость» аргиппеев? Отсутствие волос на голове, на лице? Знаменитый врач Гиппократ, младший современник Геродота, до которого также доходили слухи об этих людях, пишет:

«Благодаря тучности и отсутствию растительности на теле обитатели похожи друг на друга».

О причинах этой «плешивости» рассуждали уже в древности: считали ее следствием качества воды тех мест, употребляемой для питья, или признаком «святости» аргиппеев, или просто объясняли тем, что стригут себе волосы, ибо считают «иметь на голове волосы как у женщин, так и у мужчин позором».

А что значат «большие челюсти»? Может быть, имеются в виду широкие скулы? Видимо, аргиппеи резко отличались по своему физическому типу от всех остальных народов, знакомых скифам, раз эти последние обратили такое внимание на их внешность. И не сохранился ли этот тип поныне у башкир, живущих в верховьях рек Ай и Белая, в районе Кыштымских озер, отличающихся широким и плоским лицом, широким, вдавленным переносьем и слабым ростом волос на лице?

А вот блюдо, которое приготовляют себе аргиппеи из древесных плодов:

«Дерево, плодами которого они питаются, называется понтиком и по величине более всего подходит к смоковнице; оно приносит плод, похожий на боб, с косточкой внутри; когда он созреет, его выжимают сквозь ткань, причем из него вытекает густой черный сок; название вытекающего сока — асхи; его лижут или пьют, смешав с молоком, а из оставшейся гущи делают лепешки и едят их».

И эта деталь как будто находит соответствие у современных башкир. Ученые уже давно обратили внимание на то, что башкиры приготовляют подобное кушанье из плодов дикой вишни и называют его ачи.

Рассказывали скифы также о занятиях и жилище аргиппеев.

«Скота у них немного, потому что пастбища там небогатые. Каждый из жителей селится под деревом, и всякий раз на зиму он покрывает его плотным белым войлоком, а летом оставляет без войлока».

«Пастбища небогатые» — это вполне естественно в условиях горных лесов; но вот что это за дерево, покрытое войлоком? У башкир бытовал род конического шалаша или балагана с деревянной основой и покрытием из войлока или бересты. Может быть, здесь описывается подобное сооружение? А за «плотный белый войлок» приняли бересту?

И еще кое-какие любопытные сведения об этом народе собрал Геродот у скифских торговцев.

«Их не обижает никто из людей, так как они считаются священными; у них даже нет никакого оружия. Они разбирают споры, возникающие между их соседями, а когда какой-нибудь изгнанник прибегнет под их защиту, то его уже никто не трогает».

По поводу этой «святости» аргиппеев современные ученые выдвигали много различных предположений, но к окончательному выводу пока не пришли.

Аргиппеи давно исчезли, но, как видим, оставили много следов. Конечно, этих людей нельзя считать прямыми предками нынешних северо-восточных башкир — тюркских народов в те времена здесь не было. Однако вполне возможно, что часть их позднее влилась в состав башкир, сохранив многие свои обычаи и черты внешнего облика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: