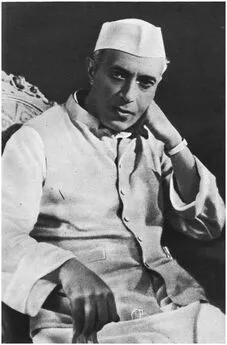

Джавахарлал Неру - Открытие Индии

- Название:Открытие Индии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство инстранной литературы

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джавахарлал Неру - Открытие Индии краткое содержание

Эта книга видного политического и государственного деятеля, одного из лидеров национально-освободительного движения в Индии, ее первого премьер-министра Джавахарлала Неру была написана им в тюрьме в 1944 году, в момент, когда борьба за освобождение страны от колониального владычества близилась к победному завершению. В ней рассказывается об истории, драматических страницах освободительной борьбы, культуре, религии, быте и традициях Индии. Автор размышляет о важнейших проблемах жизни индийского народа.

Открытие Индии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

В Упанишадах все время говорится о закаленности тела и ясности ума, дисциплинированности тела и разума, без чего невозможен никакой подлинный прогресс. Приобретение знаний или любое достижение требуют сдержанности, страдания, самопожертвования. Эта мысль о некой эпитимии, тапасъя , присуща мышлению индийцев — как избранным мыслителям, так и неграмотным низам. Она жива сейчас, как была жива несколько тысяч лет назад, и ее необходимо оценить, чтобы понять психологию, лежащую в основе массовых движений, потрясающих Индию под руководством Ганди.

Ясно, что идеи авторов Упанишад с их атмосферой умственной утонченности предназначались для небольшой группы избранных, способных понять эти идеи. Они были совершенно недоступны пониманию широких народных масс. Творческое меньшинство всегда малочисленно, но если оно отвечает чаяниям большинства, постоянно старается поднять его до себя и способствовать его развитию, чтобы пропасть между ними уменьшилась, тогда в результате возникает устойчивая и прогрессивная культура. Без этого творческого меньшинства цивилизация неизбежно пришла бы в упадок. Но она может прийти в упадок и в том случае, если связи между творческим меньшинством и большинством будут порваны и общество в целом утратит социальное единство, так что в конечном счете само это меньшинство потеряет свою творческую способность и станет опустошенным и бесплодным или же уступит место другой творческой или жизнеспособной силе, которую выдвинет общество.

Мне, как и большинству других, трудно представить себе тот период, когда создавались Упанишады, и проанализировать различные действовавшие тогда силы. Мне думается, однако, что, несмотря на огромное различие в духовном и культурном отношении между небольшим меньшинством мыслителей и массами не-мыслителей, между ними была и какая-то связь или, во всяком случае, не было глубокой пропасти. Общество, разделенное на сословия, в котором они жили, было разделено и в духовном отношении, и это деление было признано и поддерживалось. Это обеспечивало известную социальную гармонию и позволяло избегать конфликтов. Даже новым идеям Упанишад давалось толкование для народа, с тем чтобы они согласовались с народными предрассудками и суевериями, утрачивая тем самым в значительной степени свое основное значение. Сословное деление общественного строя не было затронуто и было сохранено. Монистическую концепцию превратили в религиозных целях в монотеистическую, и даже низшие формы верований и культа не только допускались, но и поощрялись, как соответствующие данной стадии развития.

Таким образом, идеология Упанишад не распространилась среди масс в сколько-нибудь значительной степени, и интеллектуальный разрыв между творческим меньшинством и большинством стал более заметным. С течением времени это привело к возникновению новых движений — могучей волны материалистической философии, агностицизма, атеизма. Из этого, в свою очередь, выросли буддизм и джайнизм, а также знаменитые эпические произведения на санскрите «Рамаяна» и «Махабхарата», в которых была сделана еще одна попытка привести к синтезу враждовавшие вероисповедания и образы мышления. В эти периоды созидательная энергия народа или творческого меньшинства ощущается во всей полноте, и между этим меньшинством и большинством, по-видимому, снова появляется связь. В целом они сближаются.

Так один за другим следуют периоды вспышек творческой энергии, проявляющейся в мышлении и действии, в литературе и драме, в скульптуре и архитектуре, а также в культурных, миссионерских и колонизационных предприятиях далеко за пределами Индии. Их разделяют периоды дисгармонии и конфликтов, порождаемых как внутренними причинами, так и вторжением извне. Все же в конечном счете они преодолеваются, и следует новый период расцвета творческой энергии. Последним большим периодом такой деятельности в ряде направлений была классическая эпоха, начавшаяся в 4 веке н. э. Примерно к 1000 году н. э. или несколько раньше признаки внутреннего упадка в Индии становятся очень заметными, хотя прежний художественный импульс продолжает действовать и создавать художественные произведения. Приход новых народов с иным историческим прошлым создавал новые движущие силы для утомленного разума и духа Индии, а эти импульсы вели к возникновению новых проблем и новых попыток найти решение.

По-видимому, крайний индивидуализм индо-ариев и породил в конечном счете все то хорошее и плохое, что создала их культура. Снова и снова, век за веком, а не только в какой-либо определенный период истории, он приводил к возникновению произведений, близких к совершенству. Он дал всей культуре в целом определенную идеалистическую и этическую основу, которая сохраняется и поныне, хотя, возможно, и не оказывает большого влияния на практическую деятельность. Благодаря этой основе и простой силе подражания совершенным образцам индо-ариям удавалось сохранять в целости социальный строй и не раз восстанавливать его, когда он угрожал распасться на куски. Они добились поразительного расцвета цивилизации и культуры, которые, хотя и были достоянием главным образом верхних слоев общества, неизбежно распространялись в какой-то степени и на массы. Благодаря своей крайней терпимости по отношению к убеждениям и обычаям других, они избежали конфликтов, столь часто раздирающих общество, и, как правило, умели сохранять какое-то равновесие. Предоставив народу в широких рамках значительную свободу придерживаться избранного ими образа жизни, они выказали мудрость древнего и опытного народа. Все это были замечательные достижения.

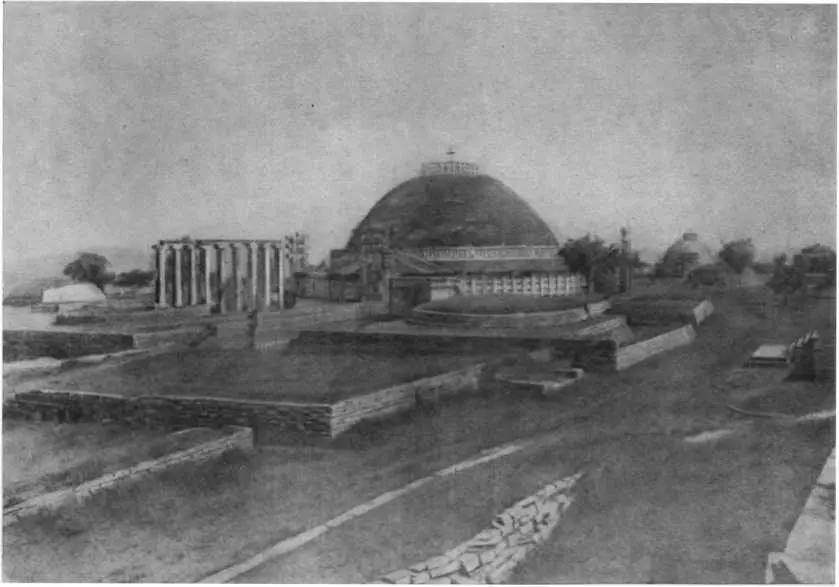

Большая ступа в Санчи. 3 век до н. э.— 1 век н. э.

Но этот же индивидуализм побудил их придавать мало значения социальному аспекту человека, долгу человека перед обществом. Жизнь каждого человека была размерена и раз и навсегда определена рядом повинностей и обязанностей в своей узкой сфере в рамках иерархической лестницы. У него не было понятия об обществе в целом или о долге по отношению к обществу, и не делалось никаких попыток заставить его проникнуться чувством солидарности с обществом. Возможно, что эта идея является продуктом современной эпохи и ее нельзя найти ни в одном древнем обществе. Поэтому неразумно искать ее и в древней Индии. Тем не менее в Индии упор на индивидуализм, на исключительность, на кастовую систему гораздо более очевиден. В последующие века индивидуализм и кастовость превратились в настоящую тюрьму для разума нашего народа — не только для особенно страдавших от этого низших каст, но также и для высших. На протяжении всей нашей истории это было фактором слабости, и, пожалуй, можно сказать, что наряду с ростом косности в кастовой системе росла и косность ума и убывала творческая энергия народа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: