Яков Вохменцев - Южный Урал, № 11

- Название:Южный Урал, № 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Челябинское книжное издательство

- Год:1954

- Город:Челябинск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Вохменцев - Южный Урал, № 11 краткое содержание

Южный Урал, № 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гора увенчана памятником. Это — в память расстрелянных здесь во время гражданской войны коммунистов, борцов за народное счастье. На мраморном пьедестале — строгая фигура рабочего с винтовкой и молотом в руках. Статуя отлита на Каслинском заводе, известном своими художественными изделиями из чугуна.

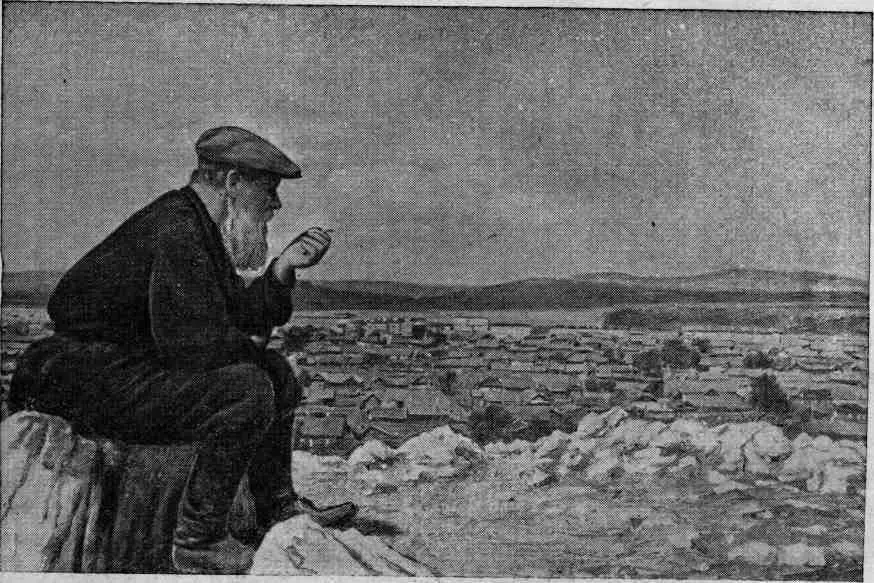

Гора невысока, полога и без единого кустика. Там и сям из-под сухой, тощей, выгоревшей на солнце, травы высовываются острые ребра камней. Говорят, она исстари всегда была такой лысой. Но именно потому, что она открыта со всех сторон, с нее широкий вид на окрестности.

Павел Петрович сел на обломок каменной глыбы и тотчас запалил неизменную папиросу. Легкий ветерок обвевает его лицо, шевелит седую бороду, раздувая синий дымок и будя многие чувства. Не так же ли сиживал здесь когда-то дедушка Слышко — Василий Алексеевич Хмелинин, по прозвищу «Стаканчик», неутомимый рассказчик, впервые заронивший во впечатлительную душу юного Бажова глубокую любовь к родному слову, пробудивший в нем неистребимый — на всю жизнь — интерес к многодумной, красочной народной побывальщине-легенде?

У подножия Думной струится речка Полевая. На противоположном берегу ее — огороды. За огородами вплотную первые дома поселка. Яркими белыми пятнами сразу бросаются в глаза две недавно отстроенные каменные школы-десятилетки и множество новых домов, образующих целый поселок на окраине старого. Дальше, немного отступя от домов, начинается лес, и за ним, заслоняя горизонт, встает Азов-гора. На вершине ее чуть видна триангуляционная вышка.

Азов и Думная будто смотрят друг на друга, господствуя над всей окружающей местностью. По преданиям, от одной горы к другой раньше шла тропа, называвшаяся Азовскою. От этих основных возвышенностей по всему горизонту разбегается ряд менее высоких холмов, отчего линия, где сходятся земля и небо, похожа на старую пилу с затупившимися, изношенными зубьями.

Левее поселка лежит пруд. Он тих, спокоен и одного цвета с небом. За прудом — опять холмы. По другую сторону поселка виден завод. Правее местность понижается к речке, и на берегу, у прудка, стоит темнокрасное, кирпичное, как видно, здание, приземистое, с непропорционально большой железной трубой, а за ним — уже совсем далеко — едва можно рассмотреть высокие трубы еще какого-то завода: самого завода не видно — он скрыт холмами.

Вот он, старый — «седой» — горнозаводский Урал, неузнаваемо изменившийся за годы советской власти и все же несущий на себе печать прошлого, давно ушедшего. Сколько устных сказаний родилось здесь! Каждое из этих мест по-своему примечательно и каждое так или иначе связано с каким-либо из сказов Бажова.

Солнце уже село. За Азовом рдел закат, но видимость еще была хорошей. Сильный полевой бинокль переходил из рук в руки. Наш гостеприимный и предупредительный хозяин охотно дает пояснения.

— Это — Криолит, — говорит он, показывая рукой на окутанный дымом завод. — А вот то низенькое-то здание, с железной трубой, — Штанговая электростанция.

— Штанговую помню, — роняет Павел Петрович.

— А то, трубы-то, — Северский завод, — продолжает Николай Дмитриевич.

— Не узнать Гумешки, — произносит Павел Петрович после раздумья.

— Ну как же, заводище здоровый вырос! — поддерживает Николай Дмитриевич.

— На Думной разведки не было?

— Не было.

— А надо бы. Пожалуй, и нашли бы что. Помолчали.

— А Далеки в Северском живы?

— Живы.

«Далеки» — это несколько параллельных уличек в поселке Северского завода. Оказалось, что есть здесь «штаны» (две сходящиеся вместе улицы), «дьяконский рукав» (одно из покосных угодий) и еще много любопытных названий, оставшихся от давних времен.

Для любого приезжего человека они только занятное созвучие слов; для Павла Петровича — частица его жизни. И потому он с удовольствием вслушивается в эти названия, мысленно повторяет их про себя.

Спускаемся с Думной. Из-под ног сыплются мелкие камешки. Павел Петрович, поскользнувшись, взмахивает руками. Но решительно и как бы даже с обидой отталкивает протянутую ему руку:

— Ну-ко, ну-ко, не мешай!

— Да я сам хотел поддержаться!

— А, это можно! — и подхватил дружески под руку.

Спустившись с другой стороны горы и пройдя немного вдоль речки, вышли на плотину. У подножия ее — огромная выемка с остатками каких-то строений. Здесь стоял раньше Полевской медеплавильный завод — тот самый, который описан во многих бажовских сказах, положивший начало и поселку и вообще горному делу в здешних местах. От него сохранилось только несколько фундаментов, сваи, крохотный каменный корпус да будка сторожа на плотине с вырезанной из железа цаплей — знаком бывшего Сысертского горного округа.

— Ты эту цаплю сними, — говорит Павел Петрович, дотрагиваясь пальцем до фотоаппарата. — О ней будет особый разговор. Про нее народ даже песню сложил. Какую? А вот: «Горько, горько нам, ребята, под железной цаплей жить»…

— Ну вот, Павел Петрович, — замечает Николай Дмитриевич, — а еще жаловался, что слова захлестывает… Что-то не видно!

— Не каждый же раз, — добродушно улыбается Павел Петрович. — Бывает, что и ладно получается.

Так и подмывает спросить, какой «особый разговор» связан с железной цаплей, которая торчит на длинном шесте, как память о давно ушедшем времени, помятая и почерневшая, но не хочется нарушать течение мыслей Павла Петровича.

— Давно ли десятилеткой по плотине-то бегал, — задумчиво говорит он, наблюдая за купавшимися в пруду ребятишками.

Внезапно на площади и проезжей части плотины становится шумно, людно — повалил народ из кинотеатра. Доносится пронзительный мальчишеский голос, точно сигнал к атаке:

— Первый сеанс отпустили!

Павел Петрович чуть заметно улыбается:

— «Отпустили»… Хорошо!

Глубокая старина и новее, молодое, сильное соседствуют здесь в непосредственной близости, тесно переплетаясь и как бы дополняя друг друга.

Грохочет телега по деревянному настилу плотины, заглушая ритмичный шум падающей воды: вероятно, так же стучала она пятьдесят, сто лет назад; и тут же доносится фырканье мотора проносящейся по улице автомашины. На зеркальной глади воды чернеет точка — рыбак в лодке, окаменевший над своим поплавком. А над ним проплывает, быстро растворяясь в синеве, самолет, идущий курсом на Москву.

Добротный каменный дом смотрится окнами на пруд.

— Тут у нас детясли, — поясняет Николай Дмитриевич.

— Господский дом был, — вспоминает Павел Петрович.

Мимо кинотеатра, мимо бывшего «господского дома», отданного теперь самому юному поколению полевчан, мы идем домой, где уже ждет нас кипящий самовар, душистый — свежей заварки — чай с молоком (по-уральски) и горка румяных, подогретых в печке, уральских картофельных шанег, а паче того ждут четверо наследников Николая Дмитриевича, сгорающих от нетерпения посмотреть на «дедушку Бажова».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: