З. Зорина - О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?

- Название:О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянских культур

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9551-0129-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

З. Зорина - О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? краткое содержание

В книге описаны результаты экспериментов последней трети ХХ века, доказывающие способность человекообразных обезьян и некоторых других высших позвоночных овладевать простейшими аналогами человеческой речи — использовать «языки-посредники». В первой части дается очерк современных представлений об элементарном мышлении животных, во второй излагается история поиска у обезьян зачатков человеческой речи и современные исследования этого вопроса, проанализированы свойства «языка», которым овладевают человекообразные обезьяны. Показано, что они способны усваивать значение сотен знаков (жестов и лексиграмм), используют их в разных контекстах, включая совершенно новые ситуации, применяют синонимы для обозначения одного и того же предмета. Они могут прибегать к преднамеренному обману, сообщать информацию, известную только им, вступать в диалоги друг с другом. Оказалось также, что обезьяны спонтанно комбинируют знаки в соответствии с правилами грамматики и понимают значение порядка слов в предложении при обращении к ним. Бонобо, которых начинали обучать языку-посреднику с полугодовалого возраста, усваивали не только язык лексиграмм, но и понимали устную речь человека на уровне двухлетних детей.

О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С этих пор люди, работавшие с Канзи, разговаривая между собой или с ним, сопровождали произносимые слова соответствующими лексиграммами. И наоборот, клавиатура Канзи была реконструирована так, что при каждом выборе лексиграммы он еще и слышал слово. Так происходящие спонтанно процессы усвоения двух языков были теперь сведены воедино.

Чтобы проверить, действительно ли Канзи уловил эту связь, было организовано несколько специальных тестов, которые продолжались целых 17 месяцев, параллельно с тестированием понимания устных слов. В одном из вариантов теста Канзи сажали перед вертикальной клавиатурой и «диктовали» ему слова, а он водил пальцем по рядам клавиш в поисках нужной лексиграммы. Уровень правильных ответов составил у него 93 %, как и при тестировании понимания устных слов с помощью фотографий. При этом выяснилась одна характерная подробность: его понимание знаков (рецептивность ) намного превосходило то количество лексиграмм, которыми он пользовался (продуктивность). Это один из важных признаков, характерных для процесса овладения языком у ребенка. Подобную тенденцию отмечали и у амслен-говорящих обезьян, но в поведении Канзи она проявилась наиболее выразительно. В целом Канзи обнаружил несравнимо больше понимания, чем Шерман или Остин, которые учили лексиграммы только зрительно, без участия звучащей речи. Нужно подчеркнуть также, что, как и при работе с Шерманом и Остином, свидетельством верного понимания слова и лексиграммы было для Канзи ответное действие людей, а не обычное подкрепление: если он выбирал не ту лексиграмму, то судил об ошибке именно по реакции тренера — получал ошибочно названный предмет, а не то, что ему хотелось (см. выше).

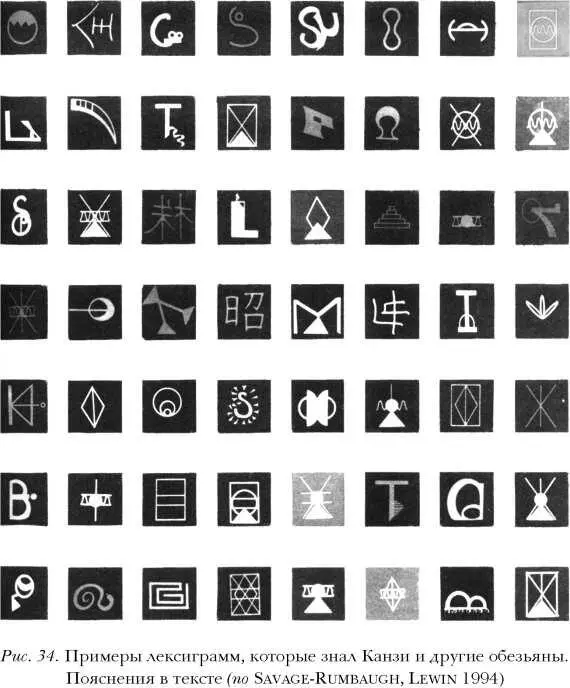

К тому времени, когда Канзи исполнилось 5 1/ 2лет, он знал 149 лексиграмм (рис. 34).

Его лексикон имел примерно тот же состав, что и у его предшественников, и был достаточно разнообразен. Помимо названий предметов обихода, имен сотрудников и кличек других обезьян, он усвоил многочисленные названия помещений лаборатории и лесных прогулочных мест, обозначения глаголов, прилагательных, числительных от 1 до 5. Канзи, а затем и остальные бонобо активно пользовались знаком «СЮРПРИЗ» (‘удивление’). Важно отметить, что в его словарь входили лексиграммы для обозначения времени — «ПОТОМ» и «СЕЙЧАС». Когда люди были готовы что-то для него сделать, ему говорили «RIGHT NOW». Сэвидж-Рамбо отмечает, что «сам Канзи редко пользовался этой лексиграммой, он изобрел для этого сообщения голосовой сигнал» (Savage-Rumbaugh, Lewin 1994/ 2003, с. 141). Какой именно, она не уточняет, но в одной из популярных статей есть упоминание, что Канзи довольно похоже произносил эти слова (см. главу «Попытки научить Вики говорить»).

Со временем «высказывания» Канзи все шире распространялись на его занятия в течение дня. Он охотно сотрудничал с людьми во всех их делах — помогал готовить, научился собирать хворост и разводить костер, лихо управлял электрокаром, в 1990-е гг. освоил изготовление каменных «ножей» для добывания конфет из тайника (см. ниже). С помощью лексиграмм он «спрашивал», в каких местах леса они будут гулять, что будут есть, в какие игры играть, об игрушках, которые ему нравились, о том, что лежит в рюкзаках, о любимых видеофильмах и визитах к Шерману и Остину. Очень быстро выяснилось, что стандартная компьютерная клавиатура не годится для использования на улице; вместо нее изготовили несколько вариантов переносных клавиатур еще до начала массового производства ноутбуков.

Таким образом, Канзи спонтанно, без всяких усилий, а главное, без специальных тренировочных процедур пришел к тому, чего от других обезьян добивались напряженной дрессировкой, причем продуктивная и рецептивная функции присутствовали в его языке в равной степени. В результате подход к проблеме претерпел большие изменения. По словам Сэвидж-Рамбо, она исключила из своих протоколов и лексикона слова «обучение языку», поскольку Канзи усвоил так много, просто живя в лаборатории и наблюдая за происходящим. С какого-то момента его стали считать полноправным участником совершенствования диалога бонобо — человек. Люди разговаривали с Канзи так, как будто он понимал все, что они говорили, как это обычно делают и родители со своими малолетними детьми. Для поддержания того темпа, с каким Канзи расширял свой словарь, к клавиатуре добавили новые лексиграммы, при нажатии на которые звучало и устное название соответствующего предмета. Следует еще раз подчеркнуть, что вся эта система общения сложилась спонтанно — по мере проявления очередных достижений Канзи, который постоянно пользовался клавиатурой для общения с окружающими его людьми, ни одного дня формально не обучаясь этому так, как все его предшественники.

Полученное благодаря Канзи свидетельство возможности спонтанного усвоения языков-посредников было достаточно убедительным, и в декабре 1984 г. С. Сэвидж-Рамбо попыталась опубликовать эти данные в «Science». Однако волна негативизма, поднятая Г. Терресом и др., еще не улеглась, и статья вышла только в 1987 г. в «Journal of Experimental Psychology», после независимых рецензий известных специалистов в области сравнительной психологии, которые, как пишет Сэвидж-Рамбо, не были непосредственно связаны с исследованиями «говорящих» обезьян.

Снова о синтаксисе

Пока продолжались все эти невидимые миру, и уж во всяком случае, Канзи неприятности, он усваивал новые лексиграммы и понимал всё более сложные предложения, а сам создавал «высказывания», которые имели вполне определенную структуру. Чтобы исследовать фразы Канзи более компетентно, к работе подключилась психолингвист Патриция Гринфилд (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе), которая участвовала и в анализе поведения Шермана и Остина (GREENFIELD, SAVAGE-RUMBAUGH 1984). Ее участие было особенно актуально, поскольку ей удалось впервые продемонстрировать, что вопреки укоренившемуся представлению однословные высказывания детей имеют важную коммуникативную ценность. Она показала, что хотя отдельные слова сами по себе, возможно, передают ограниченную информацию, но они обычно бывают включены в информативный социальный контекст и сопровождаются разного рода невербальными сигналами. Именно это знание ранних стадий становления детской речи сделало П. Гринфилд одним из тех лингвистов, кто считал вербальное поведение шимпанзе языком, при том что однословные «высказывания» составляют у них значительную часть процесса коммуникации. Так же, как и у детей, эти высказывания сопровождаются у шимпанзе другими формами передачи информации (GREENFIELD, SAVAGE-RUMBAUGH 1993).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/119088/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye.webp)