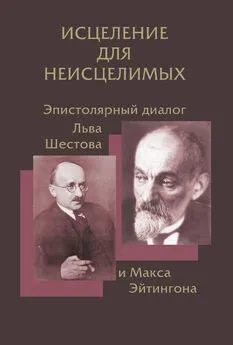

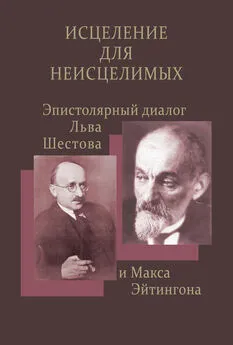

Владимир Хазан - Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона

- Название:Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Водолей»11863a16-71f5-11e2-ad35-002590591ed2

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91763-187-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Хазан - Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона краткое содержание

В настоящем издании собран и прокомментирован наиболее полный корпус переписки между философом Львом Шестовым (1866–1938) и врачом-психоаналитиком Максом Эйтингоном (1881–1943), выявленной на сегодняшний день. Опубликованная фрагментарно в книге Н.Л. Барановой-Шестовой «Жизнь Льва Шестова» (1983), эта переписка, представленная в целостном виде, раскрывает не только новые подробности в биографиях обоих корреспондентов, но и знакомит с панорамой интеллектуальной жизни Европы в 20-30-е годы минувшего столетия. В книге подробно, на основании архивных материалов, рассматривается эпизод поездки Л. Шестова в Палестину весной 1936 года.

Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вопреки представлению о Шоре как авторе книги о Шестове [126], таковой он не написал, хотя, судя по архивным материалам, интенсивно над ней работал [127]. Шору принадлежит несколько очерков о Шестове в ивритской печати: L. Shestov ve-torato (Л. Шестов и его учение) (Davar, 1940, n 4515, May 17 3), представлявший доклад, прочитанный им по палестинскому радио 25 апреля 1940 г. под названием Darko shel L. Shestov mi-hitboleliut le-khakhmat Israel (Путь Л. Шестова от ассимиляторства к еврейской мудрости ) [128]; позднее данный очерк перепечатан в сборнике He-avar: le-dvarei yamei ha-yehudim ve-hayahadut be-rusia (Tel Aviv), 1970, 17 229-32). В связи с двухлетней годовщиной со дня смерти Шестова Шор опубликовал в той же газете Davar очерк Lev Shestov ve-a’rkho ha-histori (Лев Шестов и его историческое значение) (1941, n 4787, April 4 3). Годы спустя, в год 100-летнего юбилея философа, он вновь напомнил о нем, теперь уже израильскому читателю, напечатав все в том же Davafe очерк Hoge ve-ba’al emuna (Мыслитель и человек веры) (1966, February 25 7–8) – последняя из публикаций, в единственном виде, упомянута в кн. Барановой-Шестовой,

II: 185 (см. также прим. 2 к письму 74 Шестова Эйтингону, от 15 февраля 1936 г.).

Через несколько месяцев после смерти Шестова, 19 февраля 1939 г., Шор читал доклад о нем в Тель-Авиве. В письме Эйтингонам, отправленном за несколько дней до этого, 15 февраля, он сообщал:

Дорогие Мир<���р>а Яковлевна и Макс Ефимович,

в воскресенье, 19 февраля<,> я читаю о Льве Иса<���а>ковиче. Если Вы будете в этом время в Тель-Авиве, я буду очень рад видеть Вас на моем докладе.

К слову сказать, отношения Шора и Эйтингонов составляли важную страницу в его и их жизни, неотделимую от общих культурных и художественных запросов и интересов палестинской еврейской интеллигенции. Так, в письме к Мирре Яковлевне от 20 августа 1939 г., написанном в тот же день, что и письмо Эйтингону, приводившееся во вступительной статье, Шор поднимал вопросы, связанные с его размышлениями, как он их определяет, о «культурных печалях в Палестине».

Мы живем с воспоминаниями и тоской о большой и утонченной культуре, – писал он, невольно перекликаясь со знаменитым мандельштамовским определением акмеизма как «тоской о мировой культуре», – об искусстве в стране, которая начинает свой культурный путь. Вправе ли требовать и ожидать здесь такой культуры и такого искусства и с этими критериями подходить ко всему, что делается здесь? И не являются ли эти требования преувеличенными и не является эта преувеличенность наших ожиданий источником постоянных огорчений?

Недавно, размышляя о нашем искусстве, я набрел мыслью на понятие, которое может «оправдать» наше искусство и дать нам историческое «утешение». Понятие это – «новый примитив». А сущность его заключается в том, что всякое национальное творчество в начале существования своего непременно двоится: оно несет в себе влияния старых культур и является наследником их законченности, с другой стороны, в них проявляется совершенно новый дух строящегося народа, который не нашел еще подлинного выражения и манифестирует себя в том, что искажает и нарушает законченные формы, перенятые от других народов. Так, в греческой архаике наряду с изысканнейшими формами появляются внезапно странные, нелепые, неожиданные, «примитивные» пропорции – новый примитивизм, который начинает бороться против чужеземных влияний и оказывается источником будущего греческого искусства. Так и у нас – даже у лучших мастеров нередко появляются примитивизмы, которые кажутся художественными пробелами, но которые, может быть, представляют собой начало нового творчества. Что, конечно, не значит, что каждая беспомощность в художественной технике свидетельствует о новом и оригинальном искусстве. Если это так, если в примитивизмах нашего искусства кроется начаток будущего развития, то многое из того, что и в искусстве, и в жизни нас так шокирует, приобретает совершенно иное и гораздо более утешительное значение.

О том, что это – не только теоретические размышления, но и наблюдения над реальными явлениями в искусстве и жизни, я должен сегодня умолчать. И так я увлекся эпистолярной беседой, живо представляя себе, как Вы с добрым вниманием слушаете собеседника и склонением головы и понимающим взором ободряете его. В результате письмо мое стало чрезмерно длинным – в особенности для пациента, только что оправившегося от своей болезни.

Рассуждения Шора о примитивном искусстве возрождающихся народов органично вплетались в его занятия «высокой» наукой и «высоким» искусством. Сохранился набросок плана-проспекта книги Шора о Шестове (на иврите) Torato shel Lev Shestov: Nisaion lefaneakh al derekh ha-filosofit at ha-ruakh ha-yehudi ve-at tafkido be-tarbut iropa (Учение Льва Шестова: Опыт философского раскрытия еврейского духа и его роли в европейской культуре) [129]. Согласно этому плану, задуманная книга должна была состоять из вступления, пяти частей и заключения.

Вступление, – говорилось в плане-проспекте, – представляет собой тройное введение в философию Шестова. 1-ая глава «Вступления» намечает роль Шестова в духовной жизни еврейского народа и в развитии европейской культуры и тем самым предварительно устанавливает историческое значение его. 2-ая глава характеризует сущность экзистенцио-нальной философии в противоположность философии спекулятивной. 3-я глава ставит проблему формы в философии и открывает в нарочито эссеистической и афористической бессистемности шестовского творчества динамическое единство «живой системы».

Далее должны были следовать части, предназначенные раскрыть философию Шестова как мессианское дерзновение и как теорию этого акта. «Так как мысль Шестова постоянно движется по линии борьбы между “Афином” и “Ерусалимом”, то и раскрытие его философии дается в аспекте противоположения автономной мудрости и религиозной философии».

I-я часть (Борьба против «Афин»), по замыслу автора, должна была быть «посвящена преодолению лжемессианства науки и теоретической философии» и состоять из трех глав. Раскрывая их содержание, Шор писал:

1-ая глава – Критика теоретической истины – излагает опыт метафизики познания Шестова и его новую и радикальную Критику чистого разума.

2-ая глава – Критика автономной морали – обнаруживает трагедию падшего и сопряженного со злом добра и внутренней этики секуляризованного существования. Экскурс – Критика отвлеченной красоты – устанавливает индивидуальный и неповторимый характер красоты и объясняет напрасные усилия построения генерализирующей эстетики.

3-я глава – Критика идеалистического мировоззрения – находит в основе идеалистического мышления идолопоклонства перед абсолютированной идеей, которое приводит к подавлению и уничтожению человеческой личности и ее свободы и развенчивает таким образом ложные притязания идеализма на обретение спасения для человека и человечества [130].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: