В. Пенской - Сражение при Молодях 28 июля - 3 августа 1572 г.

- Название:Сражение при Молодях 28 июля - 3 августа 1572 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Пенской - Сражение при Молодях 28 июля - 3 августа 1572 г. краткое содержание

Сражение при Молодях 28 июля - 3 августа 1572 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

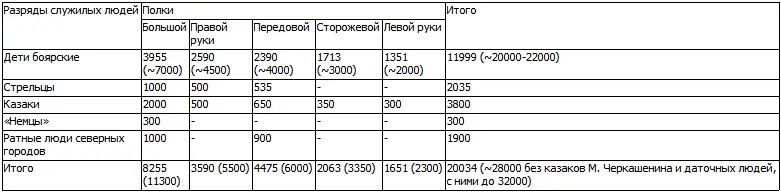

Таблица 1. Численность полков армии М.И. Воротынского согласно

предварительной росписи марта 1572 г.*

* В скобках приведены расчетные данные с включением послужильцев детей боярских, численность которых не нашла отражения в росписи.

Анализ данных этой таблицы позволяет сделать ряд интересных наблюдений относительно устройства русских полевых армий того времени. «Береговая» рать на 2/3 состояла из поместной конницы[97], да и значительная часть пехоты, скорее всего, была посажена на-конь для большей маневренности. Случаев такой службы в то время можно найти немало — например, конными были стрельцы и казаки, входившие в войско И.В. Большого Шереметева в 1555 г. Обращает на себя внимание необыкновенно большая доля ратников, вооруженных огнестрельным оружием — до 1/3 всех бойцов. Еще раз подчеркнем, что русское командование в предстоящей битве сделало ставку на достижение качественного перевеса над неприятелем и, забегая вперед, отметим, что оно не ошиблось в своих расчетах.

Несколько слов о воеводах «береговой» рати. Для начала стоит отметить, что десять ее воевод делились на земских и опричных пополам — по пять земцев и опричников. При этом большим полком командовали только земские воеводы, в передовом полку начальствовали только опричные воеводы, в полку правой руки опричный воевода был первым, а земский — вторым, а в полках левой руки и сторожевом — наоборот. Таким образом, нельзя заключить, что опричные воеводы занимали особое место, равно как и опричное войско само по себе[98]. Как отмечал А.А. Зимин, дети боярские из взятых в опричнину уездов находись под началом как опричных, так и земских воевод. Равно как и «земские» служилые люди должны были идти в бой под руководством не только земских воевод, но и опричных. «Строгое размежевание опричного и земского войск фактически уже перестало существовать к весне 1572 г.», — подытожил свои наблюдения историк[99].

Теперь можно подвести некоторые предварительный итоги. Царь и Разрядный приказ подошли на этот раз к выбору воевод «береговой» рати чрезвычайно ответственно. Ставки в игре были высоки, и недостаток людей (не стоит забывать о второй рати на северо-западе) можно и нужно было компенсировать не только техническим преимуществом, но и превзойти неприятеля в качестве командования. К счастью, подчеркнем это еще раз, толковые воеводы были, и на этот раз с назначениями, как показали последующие события, в Москве не ошиблись. Главные, «большие», воеводы, М.И. Воротынский и И.В. Меньшой Шереметев, отслужившие не один десяток лет на самых разных должностях, были опытными и заслуженными полководцами. Воротынский всю свою жизнь провел на «берегу», сражаясь с татарами, и из старших военачальников того времени был, пожалуй самым искушенным в хитростях степной войны. Его «товарищ» Меньшой Шереметев, хотя и отслужил на десяток лет меньше, но имел более разнообразный боевой опыт, ходив походами не только на татар, но и на литву, и на «немцев». Расстановка воевод в остальных полках также наводит на мысль о том, что прежде чем вынести окончательное решение, при царском дворе долго размышляли над этой проблемой. Во всяком случае, чередование знатных, но недостаточно опытных воевод, с менее родовитыми, но зато хорошо зарекомендовавших себя на полях сражений и в походах, говорит о многом. Обращает на себя внимание и возраст большинство (шестеро из 10 разменяли четвертый десяток лет) воевод береговой рати — между 30 и 40 годами. То есть, с одной стороны, они еще сохранили энергию и задор молодости, а с другой — набрали необходимый опыт и выдержку, которых столь недостает порой молодым военачальникам.

Итак, в течение поздней осени 1571 — начала весны 1572 гг. Иван Грозный, Боярская дума и Разрядный приказ проделали огромную работу по подготовке новой кампании. Очевидно, на местах были проведены смотры служилых людей с целью выяснить, сколько их может выступить в поход весной 1572 г. «конно, людно и оружно», затем по итогам смотров «по городом» были разосланы государевы грамоты, «чтоб дети боярские были готовы и запас себе пасли на всю зиму и до весны и лошади кормили, а были б по тем местом, где которым велено бытии…»[100]. Зимой были составлены планы ведения кампании и подготовлены предварительные росписи полков и воевод. В конце зимы — начале весны 1572 г. служилые люди начали собираться в указанные места. Одновременно началась подготовка «украинных» городов и городов по «берегу» к осаде. Видимо, в конце марта Иван Грозный и Боярская дума «отпустили» на «берег» назначенных в полк «берегового» разряда воевод, дав им последнее напутствие[101]. С 1 апреля в Поле были высланы сторожи, получившие задачу бдительно следить за появлением татар[102]. «Большие» воеводы, прибыв на место, начали проводить рекогносцировку местности, выбирая места для «крепостей» и осматривая левый берег Оки. В Коломне, Серпухове и Калуге собирались запасы провианта и фуража для служилых людей[103], а из Нижнего Новгороде по «полной воде» были перегнаны на Оку «струзи» для «плавной» рати. Ориентировочно в середине апреля Иван Грозный прибыл в Коломну, где лично провел смотр собравшихся полков и проверил, как ведутся работы по подготовке надлежащей «встречи» крымского царя. И поскольку источники не сообщают ни о каких перемещениях, опалах или, паче того, казнях, он, видимо, остался доволен тем, что увидел, и отбыл в Москву.

Полки тем временем начали выдвигаться по указанным им в диспозиции местам, а на берегах Оки закипели работы по возведению укреплений. Одновременно посошные люди строили «гуляй-город». Воеводы же, прибыв на места, провели смотры своих полков, приставленные к ним дьяки составили необходимые «памяти» и «списки», отосланные М.И. Воротынскому. К началу лета основные работы были завершены и все замерло в ожидании грозы.

Девлет-Гирей тем временем неспешно собирал свои силы и тоже готовился к походу. Примерно во второй половине июня 1572 г. он наконец-то выступил в поход. Позднее это мероприятие под пером русских книжников приобрело поистине апокалиптический размах — «…иде царь крымский гнев божий над Рускою землею попущением божиим за грехи наша. И прииде царь с великими похвалами и с многими силами на Рускую землю, и росписав всю Рускую землю, комуждо что дати, как при Батые…»[104]. Впечатление о грандиозности татарского нашествия подчеркивалось и сообщениями о «тьмочисленном» татарском войске, выступившем под началом «царя» на Русскую землю. Так, автор «Московского летописца» писал о том, что в неприятельском войске было «…по смете и по языком с царем и с царевичи и с пашою турских и крымъских, и нагайских, и черкаских людей 150000 и больши; да вогненново бою было 20000 янычаней» [105].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: