Александр Модестов - Бои за Ленинград

- Название:Бои за Ленинград

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Написано пером»3bee7bab-2fae-102d-93f9-060d30c95e7d

- Год:2015

- Город:С-Петербург

- ISBN:978-5-00071-332-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Модестов - Бои за Ленинград краткое содержание

Книга представляет собой сборник статей на исторические и злободневные темы. Центральное место занимает очерк «Сталин, Василевский и Жуков. Бои за Ленинград». Сложившийся перед ВОВ тандем Сталин-Жуков привёл в начальный период войны к большим потерям наших войск и нашей территории. Сложившийся в годы войны тандем Сталин-Василевский, путём хорошо разработанным и проведённым военным операциям, привёл к многочисленным победам на полях сражений и к Победе над фашистской Германией. Как самого выдающегося военачальника Сталин назначил Василевского Главнокомандующим войсками против Японии. В течение 24 суток войска Японии были разбиты и капитулированы. Сталин ценил Василевского гораздо выше Жукова. За полтора года Василевский прошёл путь от генерал-майора до маршала СССР. Василевский за годы войны был награждён всеми орденами, что и Жуков, но цена каждого ордена гораздо выше. После войны Сталин назначил Жукова командующим вначале Одесского, а за тем Уральского военного округа. Василевский же при Сталине назначался на высшие воинские должности: с 1946 года – начальником Генштаба, а с 1959 года до смерти Сталина (точнее до 16 марта 1953 года) министром Вооружённых Сил СССР. Непонятно почему сейчас громко звучит имя Жукова, а имя Василевского, внёсшего в дело Победы над фашистской Германией и особенно над Японией, а также и в развитие военной науки гораздо несравненно больший вклад, остаётся в тени?

Бои за Ленинград - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2. Тихвинская операция

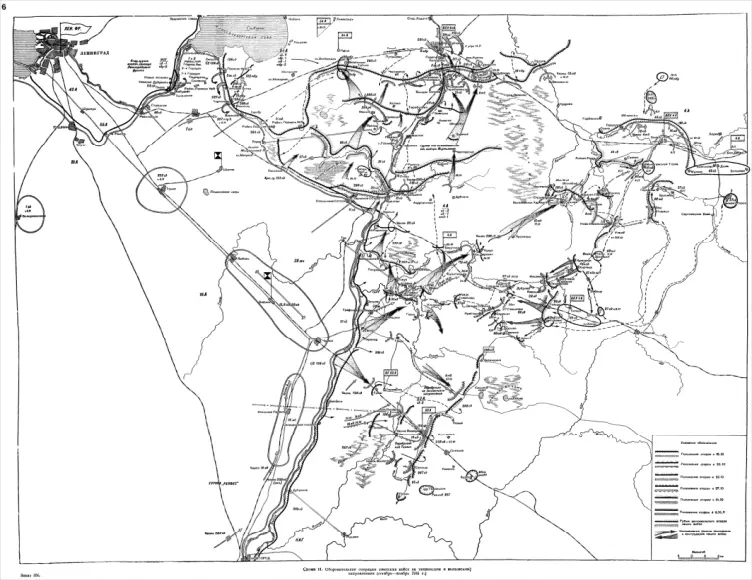

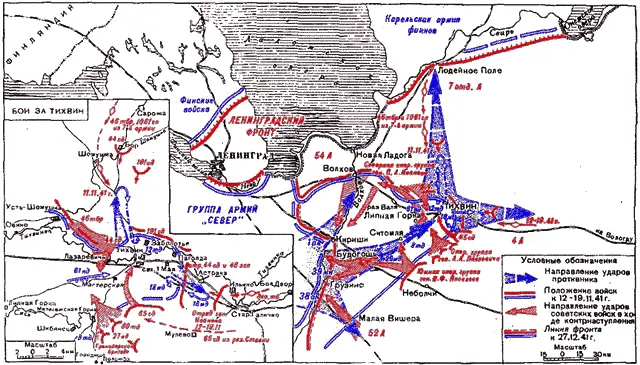

К началу октября 1941 года почти вся бронетехника группы «Север» была передана группе «Центр». В числе 24-ёх сильно потрёпанных дивизий осталось только две танковых и две моторизованных дивизии. Перед оставшимися силами Лееба Гитлер поставил задачу: соединиться с финскими войсками и полностью блокировать Ленинград. Для этого у Лееба было два варианта, два пути её осуществления. Первый путь, более короткий – форсировать Неву и встретиться с финскими войсками, находившимися тогда в 60–70 км от Невы. Эта задача была во стократ легче, чем взять штурмом Ленинград. Но и она потребовала бы выделить значительные силы для её осуществления. У Ленинградского фронта были значительные силы, мощные танки КВ, реактивные установки «Катюши», кроме фронтовой артиллерии, артиллерия фортов и кораблей ВМФ и бронепоездов. Попытка сходу взять плацдарм на правом берегу Невы была отражена наземными частями и кораблями ВМФ, главным образом, потому, что для этой операции немцами было выделено недостаточное количество сил. Гитлер планировал второй вариант блокады Ленинграда – захватить Тихвин и соединиться с войсками финнов, стоявших восточнее Ладожского озера на реке Свирь. В этом случае были бы полностью окружены не только Ленинград, но и вся территория западнее Тихвина, в том числе, 54-ая армия и все военные силы, находившиеся на ней. Впрочем, соединение с войсками финнов было совсем необязательно. Достаточно было перерезать железную дорогу Волхов-Тихвин в любом месте, как снабжение Ленинграда и всех войск западнее места захвата дороги было бы прекращено. Это Гитлер очень хорошо понимал, поэтому основной его целью с начала сентября, а может быть и раньше, был не штурм Ленинграда и даже не захват его пригородов, а захват Тихвина, там решалась судьба Ленинграда. Забирая все ударные силы Лееба под Москву, Гитлер оставил ему в составе 16-ой армии 10 пехотных, две моторизованных и две танковые дивизии. Укомплектованность дивизий личным составом и вооружением была не свыше 60 %. Вся группировка противника насчитывала около 140 тысяч человек, примерно 1000 орудий и миномётов калибром 75 мм и больше и около 200 танков. Этим силам немцев противостояла часть 54-ой армия Ленинградского фронта, 4-ая и 52-ая армии, находившиеся в непосредственном подчинении Ставки Верховного Главнокомандования. 54-ая армия защищала территорию западнее Тихвина – город Волхов, станция Войбокало. 4-ая и 52-ая армии в составе 5-ти стрелковых и одной кавалерийской дивизии защищали территорию восточнее реки Волхов и сам Тихвин, занимая линию обороны около 130 км. Наступление немцев началось 16 октября 1941 года на широком фронте от Новгорода до Волхова. Главный удар немцы наносили по направлению на города Грузино, Будугощь и Тихвин, вспомогательный – на Малую Вишеру. Для наступления на Тихвин было выделен 39 корпус в составе двух танковых, двух моторизованных и четырех пехотных дивизий. Имея полуторное превосходство в людях и более, чем двукратное превосходство в танках и артиллерии, немцы к 20 октября прорвали оборону 4-ой и 52–й армий. Вот как описывает начало операции Польман: «После того как наступление на Ленинград было окончательно прекращено, немецкое командование разработало план падения города за счёт широкомасштабной операции 16-ой армии. С этой целью в распоряжение армии были предоставлены все имевшиеся в наличии силы Северного фронта. Реку Волхов следовало форсировать широким фронтом. Основной удар должен быть нанесён 39-ым танковым корпусом с целью захвата Тихвина и соединения с финскими войсками, стоящими на реке Свирь. 1-ый армейский корпус должен был спуститься вниз по Волхову и, пройдя Волховстрой, достигнуть Ладожского озера. Если бы эта операция удалась, то Ленинград должен был капитулировать». В короткий срок немецкие войска захватили большую территорию восточнее и севернее реки Волхов, 25 ноября немцы были в 6 км от Волхова и непосредственно вблизи железнодорожной станции Войбокало. 8 ноября немцы захватили Тихвин, перерезав железную дорогу Москва-Волхов, что фактически означало полную блокаду Ленинграда.

Срочно проложенная севернее Тихвина военно-автомобильная дорога никак не могла решить проблему доставки грузов в Ленинград. «Пока Тихвин находился в руках немцев, до ближайшего пункта железной дороги доходила плохая сухопутная дорога длиной 380 км» (Польман). Впрочем, при дальнейшем наступлении немцев и эта дорога могла бы быть перерезана. Поэтому 8 ноября Гитлер заявил: «Никто не сможет прорвать кольцо. Ленинград обречён на гибель от голода». Как отмечают многие авторы, громадные потери ленинградцев от голода произошли оттого, что в течение одного месяца не поступало продовольствие через Тихвин. Наше командование понимало значение Тихвина, и для его освобождения были направлены значительные силы. Ставка направила туда четыре дивизии Ленинградского фронта, три из своего резерва и одну из резерва Северо-Восточного фронта. Из состава Ленинградского фронта две дивизии были переброшены самолётами непосредственно под Тихвин, две дивизии и бригада морской пехоты были переправлены в условиях штормовой погоды Ладожской военной флотилии по Ладожскому озеру для усиления 54-ой армии. «Между тем противник подтянул к этому району (Тихвина) превосходящие по силе войска силами шести дивизий против одной немецкой дивизии, так что город почти был окружён. Советские войска всё сильнее нажимали на фланги Тихвинского клина, а к этому времени полностью вступила в свои права настоящая русская зима. Уже в ноябре было отмечено 40 градусов мороза, а в последующем – до 50 градусов. У немецких солдат вообще не было опыта ведения боевых действий при низких температурах. Войска абсолютно не были готовы к таким условиям в отношении одежды, снаряжения и транспорта. Наряду с боевыми потерями немецкие войска теряли много солдат из-за обморожения, кроме того отказывали двигатели и автоматическое оружие» (Польман). Ослабленные силы немцев были на исходе. Без зимнего обмундирования они несли гораздо большие потери от мороза, чем от нашего оружия. 8 декабря нашими войсками был освобождён Тихвин. Мерецков, назначенный вначале командующим 52-ой армии, а затем и командующим 4-ой армии, по существу, командующим Волховским фронтом, создание которого было официально оформлено Ставкой ВГК от 17 декабря 1941 года, в своих воспоминаниях рассказывает, как ему удалось организовать разрозненные отряды Красной армии в организованную армию и добиться благодаря этому освобождения Тихвина, а также отмечает, что «немецкие госпитали были завалены обмороженными немецкими солдатами. По большому счёту, Мерецков выполнил поставленную перед ним задачу – взял город Тихвин и этим действительно спас Ленинград от гибели от голода, а вот Жуков и его ставленники Хозин и Федюнинский не смогли осуществить даже весьма условный «прорыв» блокады Ленинграда через Невский пятачок, не говоря о действительном прорыве блокады с освобождением всей железной дороги Ленинград-Мга-Волхов, на что у них сил и возможностей было больше, чем у Мерецкова. Почему большинство авторов в своих произведениях не хотят признать заслуг нашего верного союзника – русского мороза, приписывая все заслуги в успехах только нашим военачальникам и их умелому руководству, которое у них в это время было, в основном, малоэффективным? Конечно, от сильных морозов страдали и наши солдаты, но, учитывая опыт финской войны, они были теплее одеты, наша техника была лучше, чем немецкая, приспособлена к сильным морозам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: