Александр Модестов - Бои за Ленинград

- Название:Бои за Ленинград

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Написано пером»3bee7bab-2fae-102d-93f9-060d30c95e7d

- Год:2015

- Город:С-Петербург

- ISBN:978-5-00071-332-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Модестов - Бои за Ленинград краткое содержание

Книга представляет собой сборник статей на исторические и злободневные темы. Центральное место занимает очерк «Сталин, Василевский и Жуков. Бои за Ленинград». Сложившийся перед ВОВ тандем Сталин-Жуков привёл в начальный период войны к большим потерям наших войск и нашей территории. Сложившийся в годы войны тандем Сталин-Василевский, путём хорошо разработанным и проведённым военным операциям, привёл к многочисленным победам на полях сражений и к Победе над фашистской Германией. Как самого выдающегося военачальника Сталин назначил Василевского Главнокомандующим войсками против Японии. В течение 24 суток войска Японии были разбиты и капитулированы. Сталин ценил Василевского гораздо выше Жукова. За полтора года Василевский прошёл путь от генерал-майора до маршала СССР. Василевский за годы войны был награждён всеми орденами, что и Жуков, но цена каждого ордена гораздо выше. После войны Сталин назначил Жукова командующим вначале Одесского, а за тем Уральского военного округа. Василевский же при Сталине назначался на высшие воинские должности: с 1946 года – начальником Генштаба, а с 1959 года до смерти Сталина (точнее до 16 марта 1953 года) министром Вооружённых Сил СССР. Непонятно почему сейчас громко звучит имя Жукова, а имя Василевского, внёсшего в дело Победы над фашистской Германией и особенно над Японией, а также и в развитие военной науки гораздо несравненно больший вклад, остаётся в тени?

Бои за Ленинград - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

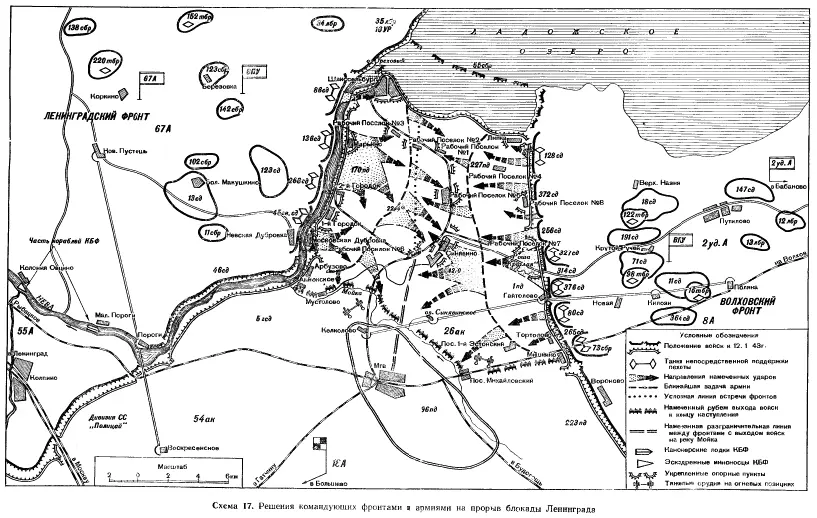

Состав сил. Основной ударной силой Ленинградского фронта являлась 67-ая армия, построенная перед наступлением в два эшелона. Первый эшелон: 45-ая гвардейская дивизия, 268-ая. 136-ая и 86-ая стрелковые дивизии, 61-ая танковая бригада, 86-ой и 118-ой танковые батальоны. Второй эшелон: 13-я и 138-ая стрелковые дивизии, 103-я, 123-я и 142-ая стрелковые бригады. Армейский резерв: 46-ая СД, 11-ая, 55-ая и 138-ая бригады, 34-ая и 35-ая лыжные бригады. Наступление поддерживали 1870 орудия и миномёта и 414 самолётов.

Ударную группировку Волховского фронта составляли Вторая ударная армия и часть сил 8-ой армии. Первый эшелон: 128-ая, 372-ая, 256-ая, 327-ая, 314-ая и 376-ая стрелковые дивизии, 122-ая танковая бригада, 32-ой танковый полк прорыва и 4 танковых батальона.

Второй эшелон: 18-ая. 191-ая, 72-ая, 11-ая и 239-ая стрелковые дивизии, 16-ая, 98-ая и 185-ая танковые бригады. Резерв фронта: 147-ая СД, 22-ая стрелковая и 11-ая, 12-ая, 13-ая лыжные бригады. Ударную группировку 2-ой ударной и 8-ой армии поддерживала артиллерия – 2885 орудий и миномёта калибром 76 мм и выше, из них в полосе 2100 стволов и практически все силы 14-го воздушного флота. Средняя плотность артиллерии составляла 180 орудий на километр фронта.

Всего ударные силы двух фронтов насчитывали 302 800 солдат и офицеров, около 4900 орудий и миномётов (калибра 76 мм и выше), более 600 танков и 809 самолётов.

Немецкую оборону Шлиссельбургско-Синявинского выступа осуществляли:

В полосе наступления 67-ой армии были 170-ая пехотная дивизия, один полк 227 ПД и один полк 5-ой горнострелковой дивизии.

В полосе наступления 2-ой Ударной армии и частей 8-ой армии – 227-ая ПД (без одного полка), 1-ая ПД и по одному полку из 227-ой ПД и 207-ой охранной дивизии. Невский пятачок блокировала немецкая 96-ая пд. Всего немцы имели – 700 орудий и миномётов, примерно 50 танков и 200 самолётов.

Таким образом, против пяти немецких дивизий и двух полков было направлено 18 дивизий и примерно 6 танковых и 3 стрелковых бригады и несколько ещё полков и батальонов. Выделено громадное количество снарядов и мин.

В своих мемуарах Жуков пишет: «Здесь до сих пор удерживается плацдарм – пятачок, захваченный в первый месяц блокады (это был уже Невский пятачок-2, так как пятачок-1 был оставлен нами в феврале 1942 года). Но теперь на этом пятачке проходило одно из направлений вспомогательных ударов Ленинградского фронта». И опять Жуков лукавит. Если пятачок предназначался для вспомогательного удара, то зачем туда послали две дивизии 67-ой армии, 45-ю гвардейскую дивизию и 46-ю дивизию из резерва? Скорее всего, с него и планировался основной удар в операции. Впрочем, и вспомогательный удар также не получился. Немцы выделили против двух наших дивизий дополнительно два полка, которые отразили натиск двух наших дивизий, которые таким образом, практически не участвовали в операции «Искра». В пользу рассуждений о том, что с пятачка планировался основной удар, говорит сам факт его создания. Сам Жуков понимал трудности и риска штурма через Неву. В своих мемуарах он пишет: «Особенно мощной была оборона противника на левом берегу Невы. Укрепившись здесь, гитлеровцы имели перед собой открытое пространство шириной до 800 метров. Даже замёрзшая река представляла собой чрезвычайно сильную преграду, так как на льду не было никаких укрытий. Она просматривалась и простреливалась с занятого противником крутого обрывистого берега, высота которого на участке прорыва составляла от 5 до 12 метров. Гитлеровские войска усилили это естественное препятствие густой сетью противотанковых заграждений и минных полей». Жуков просто смакует, рассказывая о трудностях штурма левого берега Невы через широкую реку. Но зачем весь этот героизм? Жуков прямо напоминает некоторых альпинистов. Бывают такие горы, на вершину которых с трёх сторон, как говорится, младенец заползёт, а вот с четвёртой можно добраться с громадным риском. И некоторые альпинисты с риском для жизни штурмуют именно эту сторону. Но война не спорт, и перед полководцами стоят задачи выиграть сражение с наименьшими потерями.

Спрашивается, если ты представлял все трудности прорыва на этом участке, то зачем ты планировал там прорыв? Необходимости прорыва там не было. Почему это не мог сделать один Волховский фронт, перед которым не было Невы? А совместно с Ленинградским фронтом, наступать на Мгу восточнее железной дороги, а Ленинградский фронт также навстречу вдоль железной дороги от района станции Сапёрная, окружить всю Мгинско-Шлиссельбургскую группировку с освобождением всего занятого немцами участка северной железной дороги. Вот это тогда был бы действительный прорыв блокады Ленинграда. Сил и средств выполнить такую операцию с меньшими потерями было предостаточно.

Сам Жуков, предвидя возможную неудачу операции через Неву, находился в расположении 2-ой ударной армии, чтобы в случае неудачи операции через Неву свалить вину на Говорова и Духанова.

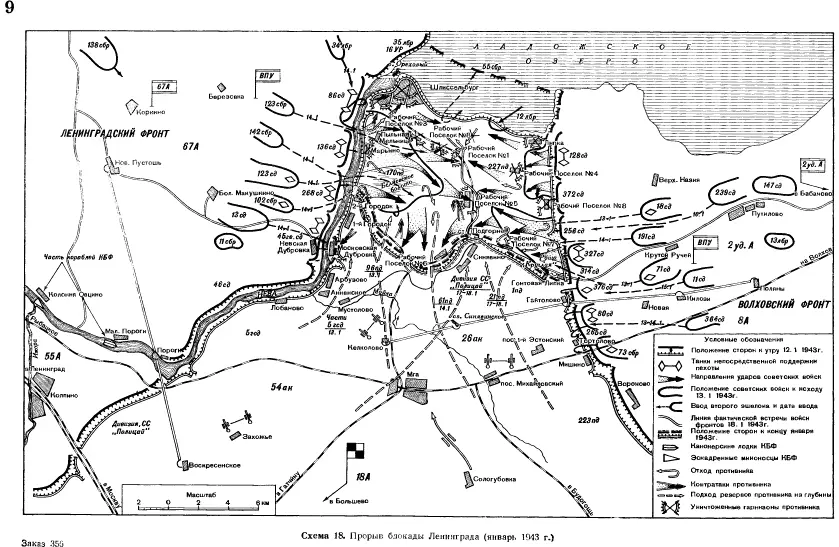

Вот как Жуков описывает начало операции «Искра» со стороны Волховского фронта: «Наконец, все мероприятия по подготовке операции были закончены. Наступило утро 12 января 1943 года. Мы с генералом В. З. Романовским прибыли на наблюдательный пункт Второй ударной армии. Он был расположен совсем недалеко от переднего края, и оттуда хорошо просматривалась ближайшая глубина обороны противника. Над позициями немецко-фашистских войск поднимались многочисленные дымки. Солдаты, нёсшие службу ночью, когда обычно действовала наша разведка, теперь готовились к отдыху и усиленно топили печки» 17 апреля 2010 года по каналу «Россия-1» показывали передачу «Освободители. Разведчики». В ней рассказывалось, что немцы топили свои печки только ночью и сухими дровами, дающими мало дыма, а днём на нежилых болотах разводили костры, дающие много дыма, чтобы ввести нас в заблуждение. Непонятно, почему Жуков об этом не знал? Далее Жуков пишет: «В этом сражении нам удалось достигнуть тактической внезапности. Два часа бушевал огненный ураган… Над землёй то тут, то там появлялись серые, быстро оседающие на сильном морозе облачка – испарения от вскрытых огнём болот. На каждый квадратный метр участка прорыва падало два-три артиллерийских и миномётных снаряда. Хорошо подготовленная атака принесла «желаемые результаты». Но спрашивается, была ли эта атака так хорошо подготовлена, как её описал Жуков? Весьма сомневаюсь. Во-первых, навряд ли мы могли хорошо разведать позиции противника, если сам Жуков принял ложные костры за настоящие позиции немцев и если «снаряды вскрывали болота». Во-вторых, у немцев была разветвлённая сеть оборонительных сооружений, по которым они сразу отходили вглубь после начала артподготовки и по окончанию которой возвращались на передовые позиции. А главное, что именно на том направлении, где находился Жуков, наши войска не смогли прорвать позиции немцев, и первоначальный план операции «Искра» не был выполнен. Сравни две приведённые схемы. Да, трудности штурма левого берега Невы Жуков описал очень правильно. Очень красочно описал артподготовку. Ну а результаты? Наступающим с Невского пятачка 45-ой и 46-ой дивизиям не удалось даже прорвать кольцо блокады пятачка. Наступающая на левом фланге 86-ая стрелковая дивизия была встречена мощным артогнём и откатилась обратно, оставив на льду Невы свыше трёх тысяч трупов. И только в районе Марьино (это между городами Кировск и Шлиссельбург) 136-ой дивизии Симоняка и 268-ой дивизии Борщёва удалось спринтерским броском пересечь Неву и ворваться в расположения немцев до того, как они возвратились на передовые позиции после окончания нашей артобработки. Но и эта операция могла бы провалиться, если бы оркестр, по сигналу которого начался бросок, не заиграл бы «преждевременно». И вообще, вся операция по преодолению Невы могла бы сорваться, если бы немцы догадались поставить под лёд фугасы и взорвать их перед нашими наступающими войсками. Как пишет сам Жуков, противник оказывал нам ожесточённое сопротивление. На основном участке наступления 2-ой Ударной армии по направлению на Синявино все наши атаки немцами были отражены, и только севернее этого участка частям 2-ой Ударной удалось немного продвинуться вперёд. Вся операция могла бы вообще провалиться, если не успешные действия дивизий Борщёва и Симонюка. 136-ая дивизия Симонюка прошла с боями большую часть захваченной территории от Невы до соединения с частями 2-ой Ударной армии в районе рабочих поселков № 1 и № 5. 268-ая дивизия Борщева, которую немцы пытались сбросить обратно в Неву, отвлекла на себя значительные силы немцев, что способствовало относительному успеху операции «Искра».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: