Александр Модестов - Бои за Ленинград

- Название:Бои за Ленинград

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Написано пером»3bee7bab-2fae-102d-93f9-060d30c95e7d

- Год:2015

- Город:С-Петербург

- ISBN:978-5-00071-332-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Модестов - Бои за Ленинград краткое содержание

Книга представляет собой сборник статей на исторические и злободневные темы. Центральное место занимает очерк «Сталин, Василевский и Жуков. Бои за Ленинград». Сложившийся перед ВОВ тандем Сталин-Жуков привёл в начальный период войны к большим потерям наших войск и нашей территории. Сложившийся в годы войны тандем Сталин-Василевский, путём хорошо разработанным и проведённым военным операциям, привёл к многочисленным победам на полях сражений и к Победе над фашистской Германией. Как самого выдающегося военачальника Сталин назначил Василевского Главнокомандующим войсками против Японии. В течение 24 суток войска Японии были разбиты и капитулированы. Сталин ценил Василевского гораздо выше Жукова. За полтора года Василевский прошёл путь от генерал-майора до маршала СССР. Василевский за годы войны был награждён всеми орденами, что и Жуков, но цена каждого ордена гораздо выше. После войны Сталин назначил Жукова командующим вначале Одесского, а за тем Уральского военного округа. Василевский же при Сталине назначался на высшие воинские должности: с 1946 года – начальником Генштаба, а с 1959 года до смерти Сталина (точнее до 16 марта 1953 года) министром Вооружённых Сил СССР. Непонятно почему сейчас громко звучит имя Жукова, а имя Василевского, внёсшего в дело Победы над фашистской Германией и особенно над Японией, а также и в развитие военной науки гораздо несравненно больший вклад, остаётся в тени?

Бои за Ленинград - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Особенно тяжёлые бои развернулись за Синявинские высоты, которые так и не удалось захватить. За 10 дней боёв за Синявинские высоты ниши войска потеряли 43 тысячи человек. Жуков в своих мемуарах не пишет о потерях в этом сражении, а они были огромны: около 34 тысяч убитыми и свыше 81 тысячи ранеными (около 38 процентов от общего числа наших войск), немцы потеряли свыше 12 тысяч убитыми. Наши потери могли бы быть ещё больше, если бы Симоняк выполнил указание Жукова штурмовать Синявинские высоты. На вопрос Жукова «Почему Симоняк не штурмует Синявинские высоты? Именно оттуда немцы задерживают наступление 2-ой ударной армии» Симоняк ответил: «По той же причине, по которой 2-ая Ударная армия их не штурмует. Подступы проходят через болота, потери будут большие, а результаты маленькие». «Толстовец какой-то! Непротивленец! – кричал Жуков. – Какие же это трусы у вас не хотят воевать? Кого надо выгнать?» Но Симоняк ответил сердито, что в 67-ой армии трусов нет. «Скажи, какой умник! – резко прервал Жуков. – Приказываю штурмовать высоты!» «Товарищ маршал, – возразил Симоняк. – Моя дивизия в подчинении у командующего Ленинградским фронтом генерала Говорова. Я от него получаю приказы». Жуков повесил трубку. Но приказа штурмовать Синявинские высоты Симоняк не получил» (Г. Солсбери).

Синявинские высоты – это ещё одно место массовой гибели наших бойцов. Пять раз мы безуспешно пытались мы захватить эти высоты, (в каждой такой попытке могло быть несколько отражённых немцами атак), препятствующие движение по шоссейной и строящейся железной дороге, и каждый раз откатывались, оставляя в болотах тысячи наших бойцов. И только в шестой раз 15 сентября 1943 года, благодаря системе артиллерийской поддержки, разработанной Говоровым, уже командиру бригады Симоняку удалось захватить Синявинские высоты.

Жуков пишет: «Прорыв Ленинградской блокады явился большим военно-политическим событием». На самом деле успехи были более чем скромными. План операции не был выполнен, и для окончательного его выполнения прошло несколько месяцев, Синявинские высоты были захвачены только 15 сентября. Путём сверхгромадных потерь удалось сделать то, что Геберт Лох предлагал своему командованию сделать осенью 1941 года – без боя дать Шлиссельбург, так как по бездорожью этого района снабжение Ленинграда было практически невозможно. Только не оправдались опасения Лоха, что войска гарнизона Шлиссельбурга будут окружены. Войска действительно были окружены, но им удалось вырваться из окружения.

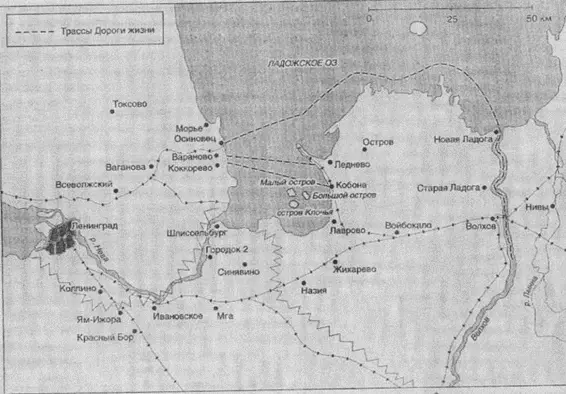

Первоначальный план операции «Искра» не был выполнен. Смотри и сравни схему № 17 – решения командующих фронтами и схему № 18 – фактическое выполнение плана операции «Искра». По плану наши войска должны были дойти до правого берега реки Мойки [5], расстояние от которой до Шлиссельбурга было 15–16 км. А так удалось освободить узкую полоску земли шириной около 8-10 километров, которая практически не улучшала положение осаждённого Ленинграда. Как не улучшала? Докажем, что улучшала. Прикажем построить железную дорогу, и будем по ней доставлять грузы осаждённому Ленинграду. По болотам прокладывается колея железной дороги в некоторых местах на расстоянии 3–4 км от позиций немцев и строится железнодорожный мост через Неву. Двигаться по уходящим в болото шпалам можно было только с очень малой скоростью. Из-за обстрелов немцев движение могло осуществляться только в тёмное время суток, а мы хорошо знаем, когда в Ленинграде летом бывает тёмное время суток.

Поезда почти непрерывно подвергаются воздействию авиации и артиллерии немцев, уничтожены десятки паровозов и сотни вагонов, построенный через Неву мост и полотно железной дороги неоднократно разрушаются. Снаряды и бомбы немцев вызвали 1200 серьёзных разрушений железнодорожного пути, повредили три тысячи шпал и около четырёх тысяч вагонов, погибло около 200 человек. Немного менее опасной дорога стала с 15 сентября 1943 года после освобождения Синявинских высот, с которых велось наблюдение и обстрел. Но приказ надо выполнять, и он выполняется, и можно рапортовать, что такое-то количество тонн груза благодаря героическому труду доставлено осаждённому Ленинграду. При этом скромно умалчивается, сколько людей и грузов уничтожили по пути немцы. Но зачем этот героизм? При полном господстве в воздухе все эти грузы без потерь самих грузов и их сопровождающих можно было доставлять по освоенному пути через Ладожское озеро. Поэтому, о каком даже частичном прорыве блокады Ленинграда может идти речь, если по «дороге Победы», называемой в годы войны «коридором смерти», мы несли громадные ненужные потери? Без освобождения примерно 30 км участка северной железной дороги Ивановская-Мга-Мишино нельзя говорить даже о частичном прорыве блокады Ленинграда.

Со второй половины 1942 года по дороге Жизни доставляется большое количество грузов, значительно повышается норма выдачи продуктов питания. Ленинград делает даже значительный запас продуктов. По дну Ладожского озера прокладывается свайный мост, строительство которого после выполнения операции «Искра» прекращается. Если бы этот мост был бы достроен, то он обладал бы высокой стойкостью. Только прямое попадание снаряда или авиабомбы, что было очень маловероятно, могло причинить ему незначительное легко устраняемое повреждение. Взрыв же бомбы в воде на дне залива был малоэффективен даже при взрыве вблизи от свай. Но строительство свайного моста было приказано закрыть, хотя доставка грузов через него была бы гораздо безопаснее и надёжнее, чем по проложенной по болоту в четырёх-пяти км от позиций немцев железной дороги. Так что вполне можно было бы обойтись без строительства цинично названной дороги «Победа», которой лучше подходило бы название дорога «Смерти». Просто проложенная дорога стала ещё одним источником напрасных потерь. Если в навигацию 1942 года через дорогу Жизни было провезено значительное количество грузов, то доставка их в 1943 году была значительно более безопасна и могла полностью покрыть потребности Ленинграда.

А как обстояло дело с операцией «Полярная Звезда»? Да, по приказу Сталина была попытка провести её. По этому плану впервые с сентября 1941 года планируется провести прорыв блокады Ленинграда с внутренней линии обороны – из района Колпино по направлению к станции Тосно. План этот был бы очень хорошим, если бы перед этим не было бессмысленной операции «Искра». Потеряв громадное количество бойцов и израсходовав почти весь боезапас в операции «Искра» (помните, Жуков писал, что на один квадратный метр падало 2–3 снаряда), операция «Полярная Звезда» была обречена на провал. Кроме того времени на её подготовку с момента окончания операции «Искра» не было. Операция «Искра» вообще не выполнила первоначальных задач: по плану должна была быть освобождена территория до правого берега реки Мойки. Эта задача – освобождение правого берега реки Мойки с деблокированием Невского пятачка с внешней стороны – была выполнена позднее. И при доработке операции «Искра» опять дополнительно большие потери. Таким образом, по вине Жукова Ленинград ещё на год остался в блокаде. Ну, а как Жуков? Только он один, как и замышлял, выиграл из всего случившегося. Плевать ему было на большие потери при проведении операции «Искра» и что Ленинград ещё на год остался в осаде по его вине. Ему досталась слава проведения первой успешной операции под Ленинградом. Он оповестил весь мир о прорыве блокады Ленинграда, Сталин вручил ему маршальскую звезду. Непонятно, почему и сейчас говорят о каком-то частичном прорыве блокады в 1943 году, а проложенную по болото вблизи позиций немцев дорогу, которую во время войны называли «коридором смерти», цинично переименовали в дорогу «Победы»? Операцию «Искра» надо считать крайне неудачным примером проведения военных операций, когда при громадном преимуществе в личном составе и в военной технике, при использовании громадного количества боезапаса, из-за плохой подготовки к операции, были допущены громадные потери своего личного состава при весьма ничтожных результатах операции. Операция была негодной и по замыслу и по исполнению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: