Владимир Дядичев - Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского

- Название:Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906880-05-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Дядичев - Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского краткое содержание

«Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну, а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье».

(Лиля Брик)

Загадка этой женщины, до последних дней своей жизни сводившей с ума мужчин, так и осталась неразгаданной. Ее называли современной мадам Рекамье, считали разрушительницей моральных устоев, обвиняли в гибели Маяковского. Одни боготворили ее, другие – презирали и ненавидели. К 85-летнему юбилею Ив Сен-Лоран создал для нее специальное платье, а молодой французский романист признался в любви. Об одной из самых магических женщин ХХ века рассказывает эта книга.

Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Маяковский по возрасту был младше своих ближайших друзей-футуристов – Бурлюка, Хлебникова, Каменского, Крученых. Но он уже вскоре фактически стал признанным лидером группы, «горланом-главарем».

Между тем его первые стихи, вся его «поэтическая практика» явно не соответствовали тому подчеркнуто жизнеутверждающему и «сильному» искусству, которые демонстративно провозглашали футуристы (в том числе и сам Маяковский) в своих напористых манифестах. Человек редчайшей чуткости к страждущей душе, Маяковский как личную трагедию воспринимал все неблагополучие, дисгармонию, неустранимую конфликтность реального мира.

Ранний Маяковский – это поэт города. Пейзаж в его стихах – это почти всегда городской пейзаж. Но «адище города» (название его стихотворения 1913 г.) и «крохотные адки» лишь частные образы общего неблагополучного, катастрофичного мира, открывающегося поэту. Город Маяковского явился из мертвого хаоса, он отторгает и уничтожает человека.

Тема города стала центральной и в стихотворении «Ночь». С первых его строк чувствуется, что их создавал не только поэт, владеющий поэтическим языком, но и живописец, владеющий кистью и колоритом:

Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги.

Зрительные впечатления наблюдательного живописца лежат в основе построчных цветовых образов. Охваченные взглядом окна и двери, бульвары и площади, здания и плывущая людская толпа – все расцвечено неожиданными, но «говорящими» красками, создающими картину переменчивой ночной жизни большого города. Краски, предметы здесь – все в действии, движении, изменении. Они либо только что изменили цвет (небо потемнело, закат погас – «багровый и белый отброшен»), либо находятся в процессе изменения («толпа плыла, изгибаясь»), либо оказываются объектом чьей-то воли («толпа дверями влекома»). Город прочувствован автором в своем механическом, пестром и бездуховном существовании. И это становится источником меланхолического, печального жизнеощущения лирического героя.

В стихотворении практически нет словесных новаций и экспериментов, нет и какой– либо необычной, бросающейся в глаза рифмовки. Но здесь уже есть то, что станет определяющим в поэтике Маяковского: зримая конкретность, красочность и динамичность образов, метафорическая насыщенность, объемность и многозначность метафор («в зеленый бросали горстями дукаты» – это и зелень бульваров в золоте загорающихся уличных фонарей, и зелень ломберных игральных столов, к которым влечется толпа, и т. п.), фактурная плотность, крепость, «сбитость» стиха.

Картина ночного города стихотворения «Ночь» зримо дополняется картиной предрассветного города стихотворения «Утро». Гамма ночных красок постепенно исчезает, обнажаются уродливые подробности городского раннего утра: «враждующий букет бульварных «шуток клюющий смех», «гам и жуть», «гроба домов публичных». Но в стихотворении «Утро» уже обнаруживается стремление Маяковского-поэта сказать о своем не так (даже по форме), как говорили до него. Здесь сделана попытка создать начальные рифмы (в отличие от традиционных – концевых). Заключительные слоги строк поэт повторяет, переносит в начало следующей строки, тем самым превращая их в значимые единицы, демонстративно обнажая (и обновляя) внутреннюю форму слова:

Угрюмый дождь скосил глаза.

А за

решеткой

четкой

железной мысли проводов —

перина.

И на нее

встающих звезд легко оперлись ноги.

Но гибель фонарей, царей.

Вообще стихи Маяковского 1912–1916 годов, кажется, писаны прямо на городской улице. Заглавия стихов тех лет говорят сами за себя: «Уличное», «Из улицы в улицу», «Вывескам», «Театры», «Кое-что про Петербург», «По мостовой», «Еще Петербург». Им вторят образы: «ходьбой усталые трамваи» и «кривая площадь» («Уличное»), «лебеди шей колокольных» и «лысый фонарь», который «сладострастно снимает с улицы черный чулок» («Из улицы в улицу»), «зрачки малеванных афиш» («Театры») и «дрожанья улиц» («За женщиной»), «озноенный июльский тротуар» и женщина, которая «поцелуи бросает – окурки» («Любовь»). Магическое зрение поэта повсюду замечает в городских картинах черты уродства и ущербности. Но сами образы, метафорические находки, которыми плотно насыщены стихи, выдают его живую, незащищенную душу. Авторский взгляд обретает выражение исступленной нежности и сочувствия к этому неблагоустроенному миру.

В вышедшем в марте 1913 года альманахе «Требник троих» Маяковский публикует несколько новых стихотворений и рисунков. Среди этих стихотворений – «А вы могли бы?».

В нем поэт уже не просто наблюдает, фиксирует городские картины, а действует сам:

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

Обилие глагольных форм – «смазал», «плеснувши», «показал», «прочел» – придает стиху динамичность. Глаголы связывают (одновременно противопоставляя друг другу) художественные образы: «карту будня», «косые скулы океана», чешую «жестяной рыбы», «зовы новых губ», «флейту водосточных труб». Эти образы-метафоры явственно рисуют основной конфликт стихотворения: несовместимость, противоположность прозы жизни и поэтического взгляда на мир. Правда, поэт, видящий за обыденным высокое, активно вмешавшись в жизнь («сразу смазал»), в состоянии превратить будни в праздник и даже сыграть «ноктюрн» на таком необычном инструменте, как водосточная труба. Но это только подчеркивает противостояние поэтического «я» и толпы («вы»), глухой к музыке жизни, не способной в зримом, повседневном («чешуе рыбы») видеть и слышать высокую мелодию («зовы губ»). И вызов поэта толпе, заявленный уже в заглавии («А вы могли бы?»), усиливается его дословным повторением в предпоследнем стихе: «А вы / ноктюрн сыграть / могли бы». Будучи разбитым на три строчки, этот стих-вопрос получает дополнительные паузы, подчеркивающие и помогающие понять общий смысл всего стихотворения.

По-своему интересно и своеобразно прочитал и осмыслил эти строки писатель Андрей Платонов. Назвав стихотворение «оригинальным и глубоким, если вчитаться и вдуматься в него», Платонов в своих «Размышлениях о Маяковском» (1940) так передает свои впечатления: «Всякий человек желает увидеть настоящий океан, желает, чтобы его звали любимые уста, и прочее, но необходимо, чтобы это происходило в действительности. И только в великой тоске, будучи лишенным не только океана и любимых уст, но и других, более необходимых вещей, можно заменить океан – для себя и читателей – видом дрожащего студня, а на чешуе жестяной рыбы прочесть “зовы новых губ” (может быть, здесь поэт имел в виду и не женские губы, но тогда дело обстоит еще печальнее: губы зовущих людей, разгаданные в жести, подчеркивают одиночество персонажа стихотворения). И поэт возмещает отсутствие реальной возможности видеть мир океана своим воображением».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

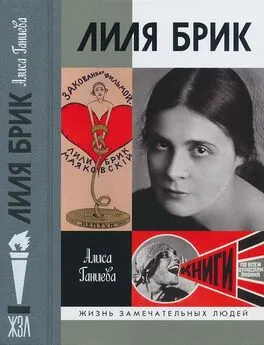

![Алиса Ганиева - Лиля Брик: Её Лиличество на фоне Люциферова века [calibre 3.46.0]](/books/1072227/alisa-ganieva-lilya-brik-ee-lilichestvo-na-fone-lyuc.webp)