Владимир Дядичев - Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского

- Название:Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906880-05-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Дядичев - Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского краткое содержание

«Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну, а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье».

(Лиля Брик)

Загадка этой женщины, до последних дней своей жизни сводившей с ума мужчин, так и осталась неразгаданной. Ее называли современной мадам Рекамье, считали разрушительницей моральных устоев, обвиняли в гибели Маяковского. Одни боготворили ее, другие – презирали и ненавидели. К 85-летнему юбилею Ив Сен-Лоран создал для нее специальное платье, а молодой французский романист признался в любви. Об одной из самых магических женщин ХХ века рассказывает эта книга.

Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но Вера и Владимир Маяковский встречались и наедине. Был у них и заветный дуб в Кунцевском парке, и прогулки вдоль очень крутого в этих местах берега Москвы-реки.

Это первая юношеская любовь Маяковского. Родители В. Шехтель не одобряли ее увлечения футуристом с сомнительной, скандальной славой. Тем более что впереди у Веры был еще последний, выпускной, класс гимназии. Маяковский, дворянин и джентльмен, не настаивал. Но их добрые, очень теплые отношения сохранились на всю жизнь.

К этому времени, лету 1913 года, относится стихотворение «Любовь» (1913) – первое произведение молодого поэта о любви. Его образы намеренно, нарочито туманны, усложненны, «укутаны от осмотров».

Но очевидно, что и «девушка», которая «пугливо куталась в болото», и ширящиеся «лягушечьи мотивы», и колеблющийся «в рельсах рыжеватый кто-то», и проходящие «в буклях локомотивы» – все это образы, строчки, «вышаганные» поэтом в подмосковном Кунцевском парке. Этой «колеблющейся», какой-то тревожно-неустойчивой, но все же эмоционально позитивной картине дачной жизни противопоставляется «солнечный угар», «бешенство ветряной мазурки», «озноенный июльский тротуар» большого города летом. Города, где даже такое высокое чувство, как любовь, оборачивается тем, что «женщина поцелуи бросает – окурки», бросает на тот самый «тротуар», с которым отождествляет себя лирический герой («и вот я»). Поэтому поэт заканчивает стихотворение призывом: «Бросьте города, глупые люди / Идите лить на солнцепеке / дождь-поцелуи в угли-щеки». Тогда поцелуи влюбленных становятся тем живительным, льющимся дождем, который способен и остудить горящие щеки, и утолить жажду сердца, жажду любви.

Там же, в Кунцеве, летом 1913 года родился замысел и начали складываться отдельные куски первой крупной вещи Маяковского – трагедии «Владимир Маяковский». Пьеса эта была, по сути, развернутым лирическим монологом. Герой, Поэт Владимир Маяковский, готов принести себя в искупительную жертву людям, мощью своего искусства избавив их от страданий. Трагичность же заключается в невозможности действовать, и это становится нравственной виной художника перед людьми. Борис Пастернак писал в «Охранной грамоте» (1931): «Трагедия называлась “Владимир Маяковский”. Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но предмет лирики, от первого лица обращающийся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья». Трагедия была поставлена в театре «Луна-парк» в Петербурге. В двух прошедших в первых числах декабря 1913 года представлениях в главной роли Поэта Владимира Маяковского выступал сам автор. «Просвистели ее до дырок», – написал Маяковский об этом в автобиографии «Я сам» (1922).

Месяцем ранее сценического воплощения трагедии состоялось другое знаменательное выступление поэта – первое публичное чтение нового стихотворения «Нате!».

В конце сентября – начале октября 1913 года в отделах хроники московских газет и в тонких театральных еженедельниках появились сообщения: «В Москве нарождается новое кабаре – “Розовый фонарь”, в котором ближайшее участие примут футуристические поэты В. Маяковский и К. Большаков. Н. Гончарова и М. Ларионов будут разрисовывать физиономии желающим из публики». Открытие этого кабаре в Мамоновском переулке, примыкающем к Тверской, было назначено на 19 октября. До сих пор Маяковский и его товарищи футуристы выступали по большей части в кругу «своих» – на вернисажах, в «Обществе любителей художеств», «Обществе свободной эстетики», в театральных, студенческих аудиториях. Основную часть публики там составляли люди, так или иначе причастные к искусству, пусть и не разделявшие взглядов футуристов. Сам вызов, противостояние Маяковского публике на этих диспутах были не столько в стихах (при всей их вызывающей художественной новизне), сколько в поведении, тезисах докладов, репликах, ответах.

На сей раз значительную часть посетителей составляла обычная буржуазная публика, желающая отдохнуть, хорошо поужинать да еще и посмотреть диковинку, о которой так много пишут газеты в последнее время. «Тихий Мамоновский переулок напоминал Камергерский в день открытия Художественного театра, – был весь запружен автомобилями и собственными выездами» («Московская газета». 1913. № 279. 21 октября). Это были именно те, о которых поэт писал: «Я жирных с детства привык ненавидеть». Маяковский читал уже в конце вечера, когда публика размякла от выпитого и съеденного.

«Нате!» – первое стихотворение молодого поэта, несущее открытый обличительно-публицистический заряд, вызов буржуазной публике. В композиции стихотворения использован характерный прием повтора, возвращения к исходным словам и образам, намеченный еще в стихотворении «А вы могли бы?». Этот прием циклического построения и в дальнейшем неоднократно использовался Маяковским.

Первоначально высказанное в виде догадки, полувопроса или же просто некоего тезиса в конце повторяется уже как пережитое, осознанное, ставшее твердым убеждением поэта.

Тема стихотворения – традиционное для поэзии противостояние, конфликт поэта и толпы. Но у Пушкина («Поэт и толпа», 1828; «Поэту», 1830 и др.) и у Лермонтова («Пророк», 1841) равнодушие, непонимание и враждебность толпы – тема философских раздумий творческой личности, уже избравшей, определившей свое место уединенного, стоящего вне и над толпой творца. У Маяковского эта оппозиция толпы и поэта дана в самом развитии, в кульминации, в виде открытого вызова враждебному окружению.

«Футурист Владимир Маяковский». Афиша 1910-х гг.

Необычно само начало стихотворения: в первых двух строчках предсказывается, предвосхищается финал всего действа. Художественное время здесь будущее: «через час вытечет». И это будущее состоится в результате обращения к публике поэта – мота и транжира «бесценных слов». Второе четверостишие характеризует эту публику («вы»), конкретизирует вид того «обрюзгшего жира», который будет вытекать по частям, «по человеку». Очевидно, этой человеческой толпой, как «жиром», будет испачкан «чистый переулок». Измазанные «где-то недокушанными, недоеденными щами» усы мужчины – образ, оппозиционный «чистому переулку». То же – женщина, на которой «белила густо» и которая смотрит «устрицей из раковин вещей». И косметика, и наряды, вся эта материальная мишура противоположна понятию «чистый». Все это грязь, прах. Поэтические образы многозначны. Устрицы, моллюски – это нечто желеобразное, способное запачкать, т. е. опять тот же «жир». Сравнение женщины с устрицей в ряду ранее названной «капусты», «недоеденных щей» рождает и ассоциацию потребления жирными богатыми мужчинами женщин как деликатесной пищи, как устриц, как еды. В третьем четверостишии – вновь будущее время («все вы взгромоздитесь», «толпа озвереет, будет тереться, ощетинит ножки стоглавая вошь»). Но предполагаемые события – более близкие, которые могут, должны произойти не «через час», а вот сейчас, пока поэт еще на эстраде, пока «бабочка поэтиного сердца» здесь, среди толпы. Топтание сытой толпы в танцах между столиками уподоблено шевелению ножками «стоглавой вши». «Толпа озвереет», т. е. превратится в зверя, в животное, в грязное насекомое. Но «озвереет» – это также и разъярится, станет более агрессивной, еще более враждебной поэту. И такая толпа «в калошах и без калош» готова взгромоздиться «на бабочку поэтиного сердца», она видит в поэте лишь объект для удовлетворения своего желания развлечься. По отношению к такой толпе поэт готов быть «грубым гунном», готов выразить ей свое презрение: «я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам». Повторение в последней строке провозглашенного вначале самоопределения поэта (с прекрасной инверсией «мот и транжир» – «транжир и мот», усиливающей значимость повтора) – это заявление, что для подлинного, простого человека, а не для грязной, шевелящейся толпы жирных сердце поэта, его «шкатулка стихов» и «бесценных слов» всегда открыты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

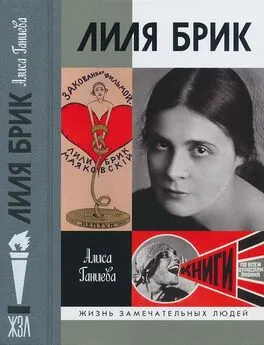

![Алиса Ганиева - Лиля Брик: Её Лиличество на фоне Люциферова века [calibre 3.46.0]](/books/1072227/alisa-ganieva-lilya-brik-ee-lilichestvo-na-fone-lyuc.webp)