Владимир Дядичев - Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского

- Название:Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906880-05-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Дядичев - Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского краткое содержание

«Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну, а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье».

(Лиля Брик)

Загадка этой женщины, до последних дней своей жизни сводившей с ума мужчин, так и осталась неразгаданной. Ее называли современной мадам Рекамье, считали разрушительницей моральных устоев, обвиняли в гибели Маяковского. Одни боготворили ее, другие – презирали и ненавидели. К 85-летнему юбилею Ив Сен-Лоран создал для нее специальное платье, а молодой французский романист признался в любви. Об одной из самых магических женщин ХХ века рассказывает эта книга.

Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В интонационно-строфическом построении стихотворения «Послушайте!» есть еще одна интересная особенность. Конец четвертой строки (стиха) первой строфы («И, надрываясь / в метелях полуденной пыли») не является одновременно и концом фразы – она продолжается во второй строфе. Это междустрофический перенос, прием, позволяющий придать стиху дополнительную динамичность, подчеркнуть предельную взволнованность лирического героя.

Осенью 1914 года в печати появилась еще одна лирическая миниатюра поэта – «Скрипка и немножко нервно». Здесь метафорически как бы очеловечены музыкальные инструменты:

Скрипка издергалась, упрашивая,

и вдруг разревелась так по-детски.

<���…>

Оркестр чужо смотрел, как

выплакивалась скрипка

без слов,

без такта,

и только где-то

глупая тарелка

вылязгивала:

«Что это?»

«Как это?»

Перед нами два образных центра («скрипка» – «оркестр»), в резком, непримиримом контрасте обращенные друг к другу. Очевидно, об оркестре можно сказать, что это не только очеловеченные инструменты, но и, наоборот, одеревеневшие, утратившие все живое, эмоциональное люди, ставшие инструментами. Оппозиция живого, способного чувствовать, переживать, плакать, и равнодушной, бесчувственной толпы («Оркестр чужо смотрел») подчеркивается и выразительной соотнесенностью лексики: «скрипка разревелась по-детски», «выплакивала»; «тарелка вылязгивала», «геликон – меднорожий, потный». Применяя разные ритмы, поэт создает образ разлаженного оркестра. Лирический герой оказывается единственным, способным понять «скрипкину речь», почувствовавшим в ней нечто созвучное состоянию своей души:

Знаете что, скрипка?

Мы ужасно похожи.

Так в стихотворении возникает лермонтовский мотив поиска и невозможности найти родственную душу. А оппозиция инструментов-метафор дополняется оппозицией Поэта и толпы обыкновенных прозаических людей («музыканты смеются: «Влип как!..»), которым недоступно то, что почувствовал в жалобе скрипки поэт. И сама рифма «Влип как» – «скрипка» подчеркивает этот конфликт поэтического и пошлого, высокого и будничного, прозаического.

Стихотворение написано тоническим стихом, включает пять строф, строки-стихи которых разбиты на строчки и записаны столбиком. Строфы скреплены перекрестной концевой рифмовкой: «по-детски» – «Кузнецкий», «хорошо» – «ушел» (первая строфа); «смотрел, как» – «тарелка», «такта» – «как это» (вторая строфа) и т. д. Здесь уже используется широкий спектр рифм. Это не только неточные рифмы, но и составные («смотрел, как» – «тарелка»), и неравносложные («такта» – «как это») и т. п. Кроме того, музыкальное, оркестровое звучание стихотворения усиливается перебивами ритма и целым рядом дополнительных рифменных созвучий («упрашивая» – «хорошо», «где-то» – «это»). Третья и четвертая строфы вновь (как и в «Послушайте!») связаны синтаксически. Возникает целая рифменная цепочка: «меднорожий» – «Боже» – «похожи» – «тоже».

Слева направо: Н. Бурлюк, Б. Лившиц (стоит), В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Крученых

Контраст, несовместимость высокого искусства, красоты, духовности музыки и низменных материальных инстинктов жующей толпы – главная мысль стихотворения «Кое-что по поводу дирижера» (1915).

Стихотворение было опубликовано в августе 1915 года в журнале «Новый Сатирикон». Это сатира, но это рыдающая сатира, это смех, похожий на плач. Произведение, в котором вновь (как в «Скрипке и немножко нервно») действуют музыкальные инструменты, вызывает в памяти и другое стихотворение – «Нате!». Но ситуация здесь гораздо более безнадежная. Трагическое предстает как высшая форма искусства.

В «Нате!» поэт открывает перед тупой толпой шкатулку «бесценных слов». Здесь —

тому, который в бороду

толстую семгу вкусно нес,

труба – изловчившись – в сытую морду

ударила горстью медных слез.

И сытая толпа в панике отступает перед непонятной ей силой трагического человеческого искусства. Дирижер, сначала приказавший «музыкантам плакать», теперь «обезумел вовсе» и приказал им «выть по-зверьи». В «Нате!» «грубый гунн» обещал публике «радостно плюнуть в лицо вам»; теперь в ход идут инструменты: в самые зубы туше опоенной втиснул трубу, как медный калач.

Казалось бы, эти жующие, «избитые тромбонами и фаготами» отступили под натиском совершенно непонятного им искусства, так что даже «последний не дополз до двери». Но для самого «обезумевшего дирижера» дело оборачивается еще трагичнее:

Когда наутро, от злобы не евший, хозяин принес расчет, дирижер на люстре уже посиневший висел и синел еще.

Поступок дирижера представлен Маяковским в романтическом ореоле. Однако едва ли столь трагический протест мог чем-то пронять толстокожую «тушу опоенную». Она может теперь спокойно есть «толстую семгу».

Трагическая безнадежность становится итогом наблюдений Маяковского за миром буржуазной обывательщины, хамства, равнодушия к человеку, пошлости и безвкусия. Поэт ищет человека среди этой равнодушной толпы. Но пустыней предстает мир, гласом вопиющего в пустыне оборачивается и такое стихотворение, как «Дешевая распродажа». Произведение появилось в «Новом Сатириконе» в ноябре 1916 года. Уже два года шла Первая мировая война. Поэтом был написан ряд антивоенных стихотворений, поэма «Война и мир». Но по-прежнему одной из главных для Маяковского остается тема одиночества поэта среди непонимающей толпы.

Между поэтом и людьми – стена недоверия. Но поэт чувствует себя богатым, богаче не только «прохожих» – смешных и нищих, но и богаче, «чем любой Пьерпонт Морган», чем миллионер. Он уверен в нужности своих стихов, в своей грядущей славе и готов поделиться всеми богатствами своей души, всем, что у него есть, со всяким – «за одно только слово / ласковое, / человечье». Он объявляет «дешевую распродажу»:

Сегодня

<���…>

продается драгоценнейшая корона.

За человечье слово – не правда ли, дешево?

Пойди, попробуй, – как же, найдешь его!

Где же выход из этого мрака? Если в настоящем он одинок и смешон, то «через столько-то, столько-то лет» его, «сегодняшнего рыжего, / профессора разучат до последних йот».

Сегодня он лишь «кандидат на сажень городского морга», а завтра над ним «склонится толпа, / лебезяща, / суетна», «каждая курсистка не забудет замлеть» над его стихами.

Лирический герой Маяковского дореволюционных лет одновременно ощущает себя и одиноким, затерянным в толпе, и исключением из этой толпы, человеком завтрашнего дня. Его трагедия – это трагедия непонятого современниками, преждевременно пришедшего человека будущего. Именно «грядущие люди» видятся поэту адресатами его лирики, им он завещает «сад фруктовый» своей «великой души» («Ко всему», 1916).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

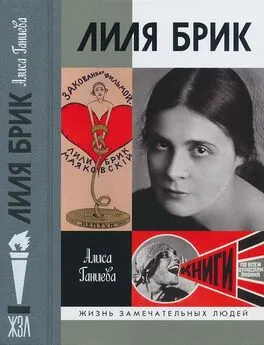

![Алиса Ганиева - Лиля Брик: Её Лиличество на фоне Люциферова века [calibre 3.46.0]](/books/1072227/alisa-ganieva-lilya-brik-ee-lilichestvo-na-fone-lyuc.webp)