Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

- Название:Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентФлинтаec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89349-405-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов краткое содержание

Как выглядела Москва в 1920-1930-е годы? Как жили тогдашние москвичи, с какими проблемами сталкивались, на чем ездили по городу, где проводили свободное время? Об этом и о многом другом вспоминает известный историк Москвы и русского быта Ю.А. Федосюк (1920–1993).

Книга адресована всем, кого интересует история нашей столицы, жизнь россиян в первые десятилетия после революции 1917 г., их быт и культура. Ее можно использовать и в качестве учебного пособия по москвоведению в общеобразовательных учреждениях.

Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Интересно было наблюдать и лошадиные отправления. Вот неожиданно к задним копытам животного стекала густая струя мочи, остро и пряно пахнущей. А то лошадь вдруг красивым султаном поднимала хвост, из-под которого выпадали круглые, ровные шарики. От них шел теплый парок, особенно заметный зимой. Наиболее наглые из воробьев, рискуя попасть под копыта, тут же бросались к желанной добыче.

А как хороша была сбруя, всякие там седелки, подпруги, шлеи, чересседельники – названия эти, конечно, я узнал гораздо позднее. Чем богаче была сбруя, тем обильнее украшали её медные бляхи, ослепительно сверкавшие на солнце. Непременной частью сбруи была дуга с названием артели или треста, владеющего упряжкой, даже с номером телефона. Дно телеги было уложено слоем сена, клочья которого лошадь, идущая вслед, норовила урвать.

Дуги, дуги… Ведь делать их очень непросто, их гнут из одного обрезка дерева, клееных дуг не бывает. Вот уж сколько лет живу, так и не узнал, почему за границей, даже в Прибалтике, западных областях Украины и Белоруссии, обходятся без дуг, прикрепляя оглобли прямо к хомуту, а у нас без дуги ни одна лошадь не везла.

Летом на головы некоторых ломовых лошадей для защиты от солнца надевались соломенные шляпы с прорезями для ушей. Это придавало мощному животному нелепый, игривый вид и очень смешило меня, особенно когда иной затейливый возчик украшал конскую шляпу потертой голубой или розовой ленточкой. Однажды я слышал, как дворник крикнул такому возчику, загородившему телегой въезд во двор: «Куды ж ты барышню свою поставил?» Не сразу я понял, что барышня – это лошадь в шляпке, украшенной лентами, но реплика показалась мне в высшей степени меткой и остроумной.

Возчиками были пожилые плохо выбритые или бородатые мужики, не стеснявшиеся в выражениях, как правило – пьяницы. Наш переулок очень привлекал их водочным магазином, который мой отец называл по-старому – казёнкой или монополькой. Здесь было целое скопище извозчиков, особенно зимой. Официально водка тогда целомудренно не называлась водкой, на этикетках значился эвфемизм – «русская горькая», «английская горькая» и даже «белое вино». Рядом с «казёнкой» находился продовольственный магазин, я не раз наблюдал, как возчик, в парусиновом плаще поверх тулупа, заходил туда, прося продавщицу: «Отсыпь маленько сольцы, родная». Продавщица отсыпала, не требуя платы. Возвратясь к своим дровням, возчик посыпал грубой, желтой солью краюху хлеба, извлеченную из необъятного кармана, распечатывал бутылку, отпивал из нее, заедая посоленной краюхой, иногда – с соленым огурцом. После этого, согревшийся и побагровевший, лихим ударом кнута он отправлял свою кобылку в дальнейший путь.

В отличие от современных шоферов, возчикам дозволялось править своими экипажами и в нетрезвом виде. Главным было доставить груз в сохранности и своевременно.

А это не всегда удавалось. И даже не по вине возчика. Лошади эксплуатировались нещадно, до последнего их часа. Несколько раз я был свидетелем сцен, больно сжимавших мое детское сердце. Старая кобылка еле-еле тянет нагруженную телегу. Выбившись из сил, падает на передние, потом на задние ноги. Возмущенный возчик, оглашая воздух омерзительной матерщиной, больно стегает кобылку, особенно стараясь попасть в глаза. Лошадь тужится, встает – ей явно неловко оставлять хозяина в столь затруднительном положении, делает несколько шагов и снова падает. Новые попытки поднять её и заставить двигаться. Но силы кобылки на исходе, на удары кнута она реагирует лишь судорожными вздрагиваниями ног и, наконец, белея глазами, испускает дух. Отчаявшийся, всё на свете проклинающий возчик распрягает её и идет звонить в свой трест, чтобы прислали на замену свежую лошадь. Это, разумеется, происходит не скоро, возчик, изрыгая проклятия, боится далеко отойти от телеги и поклажи… Дохлая лошадь, накрытая старой рогожей, иногда дня два-три одиноко лежит на мостовой, бока её заметно раздуваются. Проезжающие мимо лошади при виде мертвой товарки испуганно вздрагивают и отпрядывают. Вероятно, рассуждал я своим детским умишком, предвидят и свой подобный же мрачный конец.

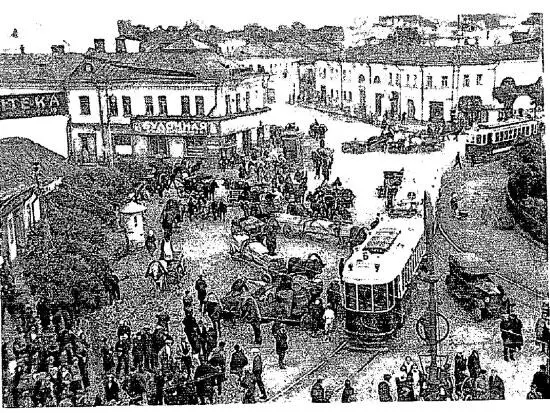

Калужская площадь.

Фотография 1930-х гг.

Смешно и суетно было наблюдать деревенских лошадей, пришедших в Москву впервые. Их совершенно подавляла окружающая суета, они вздрагивали от гудков автомобилей, а видя проезжающий трамвай, в страхе становились на дыбы, безумно закатывая зрачки. Прохожие смеялись и подбадривали деревенских мужиков-возчиков, которые сами был растеряны едва ли меньше своих кобылок.

Редко-редко приходилось прокатиться на извозчике, но это ощущалось большой радостью. Извозчичьи пролетки, по современным требованиям, были экипажем весьма неудобным. На сидении с трудом умещалось три пассажира, дети обычно сидели на коленях у взрослых или устраивались в ногах. Ступенька была высокой, весь экипаж – неустойчивым и, когда грузный человек усаживался в него, заметно кренился в одну сторону. Лошадки, правда, выгодно отличались от ломовых: молодые, чищеные и быстрые. Сам извозчик прочно усаживался на козлы и виден был седоку преимущественно в спину, так и велся с ним разговор. Одет он был в темно-синий армяк со складками сзади (зимой – в тулуп), обут в сапоги (зимой – в валенки), голову его украшал картуз (зимой – особая мягкая шапка, закрывающая уши). Обычно это был мужик «в возрасте», видавший виды и любивший порассуждать. Если ломовые извозчики управляли лошадьми многословно и эмоционально, то легковые, напротив, действовали едва слышимо. Лошадь пускалась в ход изящным, непередаваемым на письме движением языка – особым чмоканьем; рулем, акселератором и тормозом служили легко подергиваемые в ту или иную стороны вожжи, и только при необходимости «экстренного торможения» произносилось громкое «тпрру» с добавлением, при замедленной реакции кобылки, слова «проклятая». Вообще же поражало какое-то загадочное единение извозчика, лошади и экипажа, словно это был единый, хорошо налаженный механизм.

Несмотря на рессоры и резиновые шины («дутики») ехать по булыжным мостовым было тряско и неудобно, переезд через трамвайные рельсы требовал особой осторожности: если у седоков была поклажа, то она норовила выскользнуть из рук. Тяжелые вещи – чемоданы, баулы – извозчик искусно привязывал на задке повозки. При дожде он поднимал кожаный верх, накрывал седоков клеенчатой полстью, но ни то ни другое не спасало от брызг, попадавших с боков.

Тем не менее путешествие на извозчике было желанным и памятным событием. Завораживала прежде всего скорость: знакомые улицы, дома, магазины мелькали мимо с невиданной быстротой, очень интересно было обгонять трамваи – ведь они задерживались на остановках, восхищала умная, быстрая и как будто знающая маршрут лошадка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: