Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

- Название:Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентФлинтаec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89349-405-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов краткое содержание

Как выглядела Москва в 1920-1930-е годы? Как жили тогдашние москвичи, с какими проблемами сталкивались, на чем ездили по городу, где проводили свободное время? Об этом и о многом другом вспоминает известный историк Москвы и русского быта Ю.А. Федосюк (1920–1993).

Книга адресована всем, кого интересует история нашей столицы, жизнь россиян в первые десятилетия после революции 1917 г., их быт и культура. Ее можно использовать и в качестве учебного пособия по москвоведению в общеобразовательных учреждениях.

Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Году в 1936 или 1937 московские трамвайные вагоны, традиционно окрашенные в красный цвет, кто-то решил перекрасить в зеленый. Появилось уже немало таких необычного цвета вагонов, пока перекраску не отменили: ученые доказали, что красный цвет лучше всего видим в тумане и в сумерках. Так было написано в газетах.

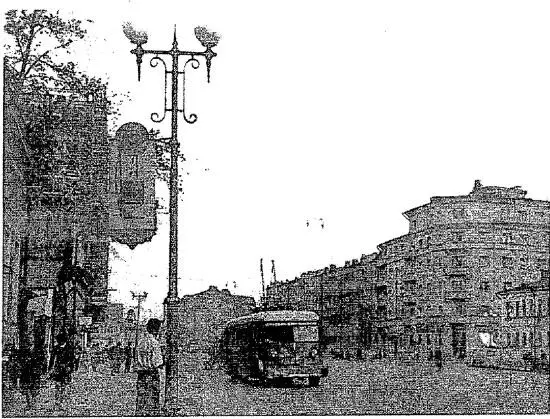

С автобусом я был знаком менее, по ближним улицам он не ходил. Первые автобусы в Москве были импортные, английские, фирмы «Лейланд», коричневого цвета. Одна из линий пролегала по Мясницкой. Уродливые, с маленьким передком и высоким неуклюжим кузовом, они отчаянно гудели и испускали бурый дым. Ездить в них было неудобно: крутые ступеньки, малая вместимость, тесный салон. Помню споры взрослых: как правильно произносить – «автобу́с» или «авто́бус»? Большинство произносило автобу́с – по аналогии с «омнибус», позднее тем не менее утвердилось авто́бус. Любопытно, что словарь Ушакова 1935 года издания допускает оба ударения.

Троллейбус, появившийся на улицах Москвы в 1933 году, сразу полюбился москвичам. Первый маршрут проходил по улице Горького, я немедленно совершил бесцельную ознакомительную поездку. По сравнению с автобусом троллейбус показался просторным и комфортабельным, даже внешне – красавцем. Поездка в нем оставляла чувство приобщения к чему-то очень удобному, ультрасовременному. С прицепом троллейбус никогда не ходил, но перед войной были пущены двухэтажные троллейбусы – на верхний, тоже крытый и застекленный этаж, взбирались по лестнице сзади, обзор оттуда открывался прекрасный.

Автобус фирмы «Лейланд».

Фотография 1931 г.

Настоящим праздником для Москвы был пуск первой линии метрополитена «Сокольники – Парк культуры» с ответвлением до «Смоленской» (от «Улицы Коминтерна», ныне «Калининская» [4]) – всего-навсего 12 километров. Ход строительства, борьба с плывунами, преодоление многочисленных трудностей широко освещались прессой. Подчеркивалось, что московский метрополитен будет лучшим в мире, и я не мог дождаться, когда же наконец увижу это диво. Профессия метростроевец тогда считалась профессией героической; когда метростроевцы в своих касках и замазанных глиной робах появлялись на улицах, толпа их приветствовала как людей подвига.

До официального открытия линии совершались пробные поездки уже и с пассажирами, месткомы выдавали на них специальные пропуска.

Троллейбус на Первой Мещанской ул. (ныне просп. Мира).

Фотография 1937 г.

Съездив на метро, отец и мне раздобыл такой пропуск, я с трепетом вошел в вестибюль станции «Кировская» [5]. Жаль, что такой исторический документ, как пропуск, был отнят на контроле. Кругом я увидел множество таких же счастливцев. С волнением, мешающим всё спокойно воспринимать, я спустился по длинному эскалатору в подземный вестибюль, вошел в мягко подкативший голубой поезд. Сесть на диван не удалось: вагон был забит. Нечего и говорить, что поездка была чисто аттракционная. Многие выходили на каждой станции, щупали облицовку. Еще сильно пахло штукатуркой и белилами, кое-что доделывалось. Однако восторгам не было предела: подумать только, на огромной глубине сооружены роскошные дворцы, доступные каждому, дворцы, подобных которым не найдешь и на поверхности земли! Особенно восхищали две технические новинки: эскалаторы и пневматические двери. Вся Москва спорила, какая станция самая красивая. Предпочтение отдавалось двум: «Комсомольской» (радиальной) и «Дворцу Советов» (ныне «Кропоткинская»).

Придя на следующий день в школу, гордый и красный, я целую переменку рассказывал одноклассникам о своих впечатлениях. Впрочем, через несколько дней моя монополия кончилась: метро открыло свои двери для всех.

Любопытны рассуждения и предубеждения, связанные с московским метро (некоторые говорили «метро») первых дней его существования. С понятием подземелья от веку связывалось представление о потёмках – многие до посещения метро думали, что это полутемная пещера. Такое можно прочитать даже в стихотворении Маяковского о будущем метрополитене (сам он до открытия не дожил), где он писал о метро как о месте раздолья для жулья (темно!). Иные опасались, что многометровые своды не выдержат нагрузки и где-нибудь когда-нибудь обрушатся на людей. Очень смущали подтеки на стенах – действие могучих подземных вод. Какую-то женщину отговаривали идти в метро работать кассиршей – дескать, пойдет и не вернется, а у нее дети. Брат моей бабушки – сердечник – так и не дерзнул проехаться в метро, опасаясь спертого воздуха и непривычного атмосферного давления. Люди боялись ступить на эскалатор, а в его конце сойти с него – вдруг не успеешь сделать шаг и поглотит бездна. Страшились пневматических дверей, которые будто бы могли больно стукнуть створами по замешкавшемуся пассажиру или провезти его по тоннелю с наполовину высунутым туловищем или застрявшей ногой.

Еще не так давно пресса писала о чрезмерной роскоши подземных дворцов московского метро. Это скорее относится к послевоенным станциям. Сегодня первые станции уже не кажутся роскошными и чрезмерно богатыми. Мрамор давно уже перестал быть привилегией царских дворцов. Такие станции, как Сокольники, представляются довольно тесными, примитивными, если не сказать убогими. Но первое время все станции напоминали пышные терема.

Кассовых турникетов тогда не было. В обычной кассе покупался картонный билет, напоминавший железнодорожный, стоимостью в 50 (потом 40) копеек. Правила предписывали поездку только в одном направлении и один раз. По вагонам ходил контроль, проверяя билеты и указанное на них время.

Пробный поезд московского метро на станции «Охотный Ряд».

Фотография 1935 г.

Перед вступлением на эскалатор билет гасился (надрывался) стоящим в начале эскалатора дежурным. Образцы первых билетов я сохранил. На билетах значится: «Московский метрополитен им. Л.М. Кагановича». Каганович как первый секретарь МК партии отвечал за строительство метро. В тот период он был любимцем Сталина и имя его везде популяризировалось, даже ставилось рядом с именем Сталина как его «ближайшего соратника». На радиальной станции «Парк культуры» многие годы там, где сейчас портрет Горького, красовалось панно, изображавшее в рост Сталина и Кагановича, еще носившего в 1935 году черную бородку. Станция «Охотный ряд» некоторое время носила имя Кагановича.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: