Владимир Городинский - Правда истории или мифология?

- Название:Правда истории или мифология?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448314209

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Городинский - Правда истории или мифология? краткое содержание

Правда истории или мифология? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следует также отметить, что первое полугодие 1941 года отмечено небывалой активностью Главного управления пограничных войск в вопросах повышения профессионального уровня всех категорий военнослужащих.

Так, на базе пограничного отделения Высшей школы войск НКВД СССР в две очереди были проведены сборы всех начальников линейных, резервных и учебных застав Карело-Финского, Ленинградского, Белорусского, Украинского и Молдавского пограничных округов.

В Ново-Петергофском военно-политическом училище войск НКВД имени К.Е.Ворошилова прошли многодневные (20—60 дней) сборы различных категорий партийно-политических работников в количестве 919 человек. Основное внимание в ходе их проведения уделялось «…ознакомлению с новыми методами охраны границы, военной подготовки, в т.ч. полевой выучке…», а также «…проблемам перестройки ППР в пограничных войсках и её организации в ходе боевых действий…».

В марте-апреле 1941 года в Москве были проведены учебные сборы начальников войск и начальников штабов пограничных округов, начальников первых отделов штабов, начальников пограничных отрядов и командиров других частей 87 87 Селезнёв В. М. Актуальные проблемы пограничной истории России и СССР XX века. —М. 2008. -с.159—161.

.

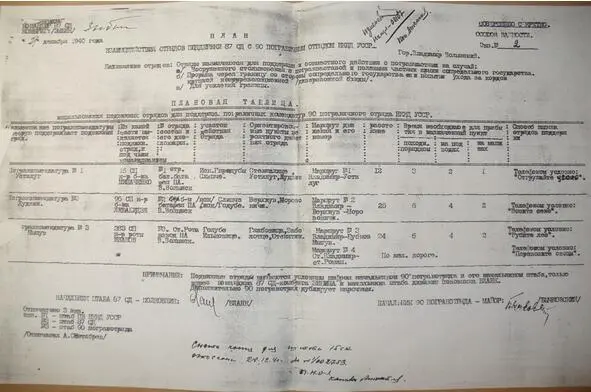

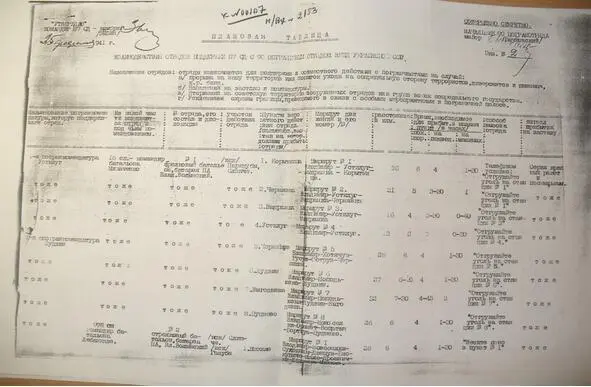

В соответствии с директивой ГУПВ от 7.01.1941 г. серьезные изменения произошли в организации боевой и специальной подготовки военнослужащих срочной службы. Кроме ежедневных трёхчасовых занятий на пограничных заставах, стали активно использоваться в боевом обучении личного состава сборы, проводимые при штабах пограничных комендатур и отрядов. К примеру, только в 17-м (Брестском) погранотряде до самого начала войны функционировали курсы шоферов (250 чел.), проводились сборы кавалеристов (37 чел.), ручных пулеметчиков (12 чел.), спортсменов-многоборцев (30 чел.), а на 3-й погранкомендатуре проходили трёхдневные сборы наблюдателей. В других пограничных отрядах наблюдалась подобная же картина. В исторической литературе встречается упоминание о том, что в 97-м (Черновицком) и 90-м (Владимир-Волынском) погранотрядах проводились сборы снайперов. Следует отметить, что в ходе подобных мероприятий особое внимание уделялось не пограничной, а прежде всего тактической, огневой и физической подготовке пограничников. Со значительной долей уверенности можно предположить, что в ходе этих занятий также преобладала наступательная тематика с учетом опыта применения пограничных войск в советско-финляндской войне.

К слову сказать, активизация деятельности всех органов управления в сфере боевой и оперативной подготовки произошла сразу же после завершения декабрьского (1940 г.) совещания руководящего состава Вооружённых Сил СССР и двух оперативно-стратегических игр, состоявшихся в первой декаде января 1941 года.

Но, как известно, главным показателем направленности подготовки пограничных войск к войне являются конкретные планы их оперативно-боевого применения как в сражениях начального периода войны, так и на всём её протяжении. В этой связи следует отметить, что в пограничной историографии утвердилось единое мнение о том, что советское военно-политическое руководство, готовясь к войне с фашистской Германией, исходило из предположения, что внезапное нападение противника исключено, что решительному наступлению с его стороны будут предшествовать либо объявление войны, либо фактическое начало военных действий ограниченными силами, что позволит советским войскам выдвинуться к своим оборонительным позициям и, заняв их, встретить главные силы врага.

Основываясь на этом, современные историки придерживаются той точки зрения, что предвоенными планами оперативное использование пограничных войск НКВД СССР в предстоящей войне с Германией условно было разделено на три основных этапа.

На первом этапе, когда станет очевидной подготовка противника к нападению на СССР, пограничные войска якобы должны были вести усиленную охрану границы и путём разведки установить подход к границе войск противника и характер его оборонительных работ.

На втором этапе, когда противник предпримет разведку боем по всей границе, пограничным войскам необходимо было отразить нападение разведывательных отрядов противника и обеспечить выход в намеченные районы главных сил войск прикрытия границы. С началом боя с разведывательными отрядами противника предусматривалась поддержка пограничных войск передовыми отрядами соединений первого эшелона войск прикрытия границы силою от роты до кавалерийского полка. Выход передовых отрядов к границе планировался в течение 30—45 минут после начала боя пограничников с противником. С выходом к границе передовые отряды должны были поступить в оперативное подчинение начальников погранотрядов.

Третий этапначинался после вторжения на территорию СССР основных сил противника. С началом приграничных боёв и сражений, пограничные войска должны были перейти в оперативное подчинение командования войск Красной армии и действовать по его указаниям. Конкретные задачи погранвойскам на этом этапе, якобы, не определялись 88 88 Сечкин Г. П. Граница и война: Пограничные войска в Великой Отечественной войне советского народа 1941—1945. —М. 1993. -с.85—86; Испытанные войной. Пограничные войска (1939—1945). -М. 2008. —с.68—69.

.

Впервые эту версию высказал доктор военных наук профессор Г.П.Сечкин ещё в начале 70-х годов прошлого столетия. Также в работах пограничных историков указывается на то, что Планы прикрытия государственной границы на западном направлении и задачи пограничным частям и соединениям на начальный период войны определяли штабы армий, которые недостаточно учитывали их специфику, организацию и боевые возможности. Штабы же пограничных войск, якобы, вообще не привлекались к этой работе. На основании этого авторы делают вывод о том, что с началом военных действий командиры и штабы пограничных войск, включая и Главное управление пограничных войск НКВД СССР, практически не имели чётких указаний, какие именно задачи им предстоит решать, кому и каким образом они должны подчиняться. Также утверждается, что в планах прикрытия границы не был определён порядок действий пограничных войск при внезапном переходе крупных сил немецко-фашистских войск в наступление, когда советские войска прикрытия границы, находясь в местах своей постоянной дислокации, не смогут своевременно выйти к границе и занять запланированные им районы, участки и полосы обороны 89 89 Там же. —с.86—87; Там же. —с.69—70.

.

Интервал:

Закладка: