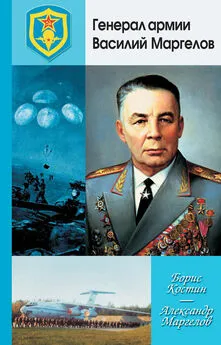

Василий Маргелов - Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк

- Название:Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Маргелов - Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк краткое содержание

В очерке, рассчитанном на массового читателя, рассказывается о строительстве, боевом применении и совершенствовании советских воздушно–десантных войск, о героизме и мужестве воинов–десантников в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этих целях вначале были проведены работы по подготовке военных инструкторов–парашютистов. Летом 1930 г. на Воронежском аэродроме состоялись занятия со специально отобранными военнослужащими 11–й авиационной бригады Московского военного округа по совершению парашютных прыжков с самолета. В ходе занятий было подготовлено 30 парашютистов, в числе которых был и первый инструктор парашютного дела Я. Д. Мошковский.

По указанию начальника Военно–Воздушных Сил РККА П. И. Баранова началась подготовка группы парашютистов для выброски в качестве экспериментального воздушного десанта в ходе предстоящего опытно–показательного учения ВВС Московского военного округа.

Для участия в десанте было отобрано 10 человек. Личный состав десанта был разбит на две группы. Первую группу и отряд в целом возглавил военный летчик, участник гражданской войны, энтузиаст парашютного дела комбриг Л. Г. Минов, вторую — военный летчик 11–й авиационной бригады Я. Д. Мошковский.

Для выброски личного состава выделялся один двухмоторный самолет «фарман» «Голиаф», а для доставки десанту вооружения — звено двухместных самолетов Р-1.

Основная цель данного эксперимента заключалась в показе участникам авиационного учения техники выброски парашютного десанта и доставки ему необходимого для боя оружия и боеприпасов.

Планом предусматривалось также исследование и ряда специальных вопросов парашютного десантирования: снижение десантников в условиях одновременной групповой выброски; темп выброски десантников, величина их рассеивания и время сбора после приземления; время, затрачиваемое на отыскание сброшенного на парашютах вооружения, и степень его сохранности.

Выброска десанта была осуществлена 2 августа 1930 г. Вначале десантировалась группа во главе с Л. Г. Миновым. Затем с самолетов Р-1 были сброшены пулеметы, винтовки и боеприпасы. Вслед за этим была выброшена вторая группа парашютистов во главе с Я. Д. Мошковским. Освободившись от парашютов, десантники собрали вооружение и выполнили поставленную задачу.

Этот скромный по масштабам эксперимент имел большое значение. Он стал первой в истории попыткой ввести в практику военного дела принципиально новый способ боевых действий — выброску воздушного десанта для ведения боя в тылу противника, в отрыве от своих войск.

В истории развития Советских Вооруженных Сил выброшенный под Воронежем десант знаменовал зарождение советских воздушно–десантных войск. День 2 августа 1930 г. стал днем их рождения.

Проведенный эксперимент привлек большое внимание широкого круга военных специалистов. Поэтому в сентябре того же 1930 г. по указанию командующего войсками Московского военного округа А. И. Корка в ходе маневров был применен второй воздушный десант.

На этот раз было решено применить десант в более сложной обстановке. Надо было скрытно совершить выброску десанта в тылу «противника». После приземления десантники должны были напасть на штаб стрелковой дивизии, захватить боевые документы, после чего перейти условную линию фронта. Эту задачу десант выполнил успешно. К ее выполнению была привлечена та же группа, что и в первом десанте, за исключением Л. Г. Минова, на которого возлагалось общее руководство подготовкой и десантированием группы. Командиром десанта был назначен Я. д. Мошковский.

На рассвете 2 сентября с пассажирского самолета АНТ-9 с высоты 250 м на опушке леса приземлились 11 парашютистов‑десантников. Их встретили заранее высланные в этот район два бойца–разведчика. Быстро собрав парашюты и спрятав их в лесу, десантники вышли к дороге, где организовали засаду.

Вскоре показался грузовой автомобиль. Десантники остановили его, приказали шоферу вместе с ними лечь в кузов, а за руль сел Я. Д. Мошковский. К штабу дивизии десантники прибыли до рассвета, когда его личный состав еще отдыхал. Я. Д. Мошковский представился дежурному как командир парашютного десанта «красных», отобрал у него ключи от стола и забрал документы. В это время десантники перерезали телефонные провода внешней связи, дымовыми шашками обозначили разгром штаба и двинулись к линии фронта. Достигнув леса, оставили машину и скрытно перешли линию фронта.

В последующем подобные выброски парашютных десантов проводились и в других военных округах. На одном из осенних тактических учений Ленинградского военного округа в сентябре 1930 г. был высажен посадочный десант в составе стрелковой роты.

Приобретенный опыт по высадке воздушных десантов в Московском, Ленинградском и других военных округах позволил более глубоко обосновать ряд вопросов боевого применения воздушных десантов и поставил на повестку дня создание специальных десантных формирований.

2. Первые воздушно–десантные формирования

Реввоенсовет Красной Армии, подводя итоги боевой и политической подготовки за 1929/30 учебный год, отметил положительные результаты опытов по применению воздушных десантов. Руководствуясь решениями XVI съезда ВКП(б), направленными на укрепление обороноспособности СССР, мощи и боеспособности Красной Армии, Морского и Воздушного Флота, Реввоенсовет СССР одной из задач на 1931 г. указывал: «…воздушные десантные операции должны быть всесторонне изучены с технической и тактической сторон Штабом РККА с целью разработки и рассылки соответствующих указаний на места» [3] Центральный государственный архив Советской Армии (далее — ЦГАСА), ф. 29, он. 50, д. 109, л. 28.

. Обращалось внимание на необходимость глубокой разработки организационной структуры и теории боевого применения воздушно–десантных войск.

Выполняя эти задачи, Штаб РККА директивой от 18 марта 1931 г. создал в Ленинградском военном округе нештатный опытный авиамотодесантный отряд в составе одной стрелковой роты; отдельных взводов: саперного, связи и легких машин; тяжелой бомбардировочной авиаэскадрильи (12 самолетов ТБ-1) и одного корпусного авиаотряда (10 самолетов Р-5). Отряд имел на вооружении 2 76–мм динамореактивные пушки (ДРП), 2 танкетки Т-27, 4 гранатомета, 3 легкие бронемашины, 14 ручных и 4 станковых пулемета, 10 грузовых и 16 легковых автомобилей, 4 мотоцикла и 1 самокат. В отряде было 164 человека личного состава. Командиром отряда был назначен Е. Д. Лукин.

В процессе боевой подготовки отряда предполагалось изучить организационное построение десантных частей, вопросы подготовки десантов к выполнению боевых задач, их переброски и высадки в тылу противника, организации связи и снабжения в ходе боевых действий.

Вначале предполагалось, что отряд будет использоваться в учебной практике только в качестве посадочного десанта. Первые же опыты показали, что в таких условиях нельзя достичь полного и глубокого исследования поставленных вопросов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: