Борис Бычевский - Маршал Говоров

- Название:Маршал Говоров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Бычевский - Маршал Говоров краткое содержание

Среди прославленных советских полководцев Великой Отечественной войны видное место занимает Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров.

В книге, которую написал один из близких сотрудников Л. А. Говорова, показан яркий жизненный и боевой путь маршала.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, прежде всего на молодежь.

Маршал Говоров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Борьба за огневое господство являлась как бы краеугольным камнем, но Говоров подчинил идее активной обороны и инженерные формы. В плане инженерного управления фронта весной 1942 года предусматривалось создание в главной оборонительной полосе системы сплошных и разветвленных траншей в сочетании с дотами, убежищами.

— Здесь видна только идея жесткой обороны, — заметил Говоров, рассматривая план. — Расширяйте всю систему позиций до емкости исходного плацдарма войск и для атак противника. Траншеи должны развиваться как в глубину — назад, так и вперед, на максимально возможное сближение с противником.

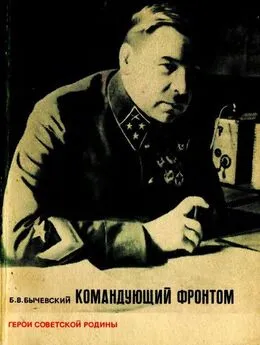

И. Ф. Николаев. 1943 год

Командующие 42-й и 55-й армий генералы И. Ф. Николаев и В. П. Свиридов всю зиму вели лишь мелкие боевые действия чисто позиционного характера: охота снайперов, вылазки отдельных разведгрупп и довольно вялый огневой бой из орудий и минометов. Был застой и в разработке перспективных планов на их участках; все внимание командующего фронтом генерала Хозина было обращено на левый фланг, на боевые действия за Ладогой. Командармы встречались с ним крайне редко. Теперь, часто встречаясь с Говоровым, почти каждый день бывавшим в дивизиях, в штабах армий, они поверили в скорое изменение событий и в центре фронта — под Пулково и Колпино.

Командующий 42-й армией Иван Федорович Николаев, человек с живым, открытым характером, сразу выразил свое отношение к новому командующему:

— Умница он, Леонид Александрович, хотя и бирюк немного. Никому не даст сидеть сиднем. И рука тяжелая и голова светлая. Толковое дело задумал с нашими артиллерийско-пулеметными батальонами.

А дело заключалось в следующем. Изучая состав и расположение войск, Говоров отметил, что отдельные Артиллерийско-пулеметные батальоны, созданные летом 1941 года из народных ополченцев для занятия дотов в укрепленных районах, теперь растворились на полевых позициях дивизий первого эшелона. Произошло это после захвата немцами Гатчины и Красного Села, где батальоны вели бой в дотах. Теперь эти части были в большом некомплекте, подчинялись командирам дивизий, размещались в плохих траншеях.

Говоров еще по предвоенному опыту начальника артиллерии укрепленного района знал, что по штатной структуре такие батальоны могут вести самостоятельный огневой бой как против пехоты, так и против танков противника. Противотанковых орудий и пулеметов в отдельных артиллерийско-пулеметных батальонах по штату не меньше, чем в полку дивизии.

Говоров предложил командармам:

— Почему бы теперь не свести все ваши артпульбаты снова в систему укрепрайонов? Так же, как на Карельском перешейке? При таком решении мы сможем постепенно выводить в резерв некоторые стрелковые полки, а затем дивизии для активных действий.

Эта идея стала предметом обсуждения и на Военном совете фронта, так как содержала элемент риска некоторого ослабления первого эшелона обороны при выводе части полевых войск в резерв в период ожидаемой подготовки немцев к наступлению. Было принято положительное решение. Его осуществлению в большой степени помогло пополнение войск Ленинградского фронта, прибывшее как раз в это время.

Авторы капитального исторического труда о борьбе за Ленинград отмечают, что решение командования фронта в мае — июне отвечало общему замыслу Ставки Верховного Главнокомандования в первой половине 1942 года.

«В связи с развертыванием главных событий на южном фланге советско-германского фронта и отвлечением значительных сил Советской Армии на это направление, а также в связи с необходимостью предотвратить всякую попытку врага организовать новый штурм Ленинграда войскам Ленинградского фронта требовалось в первую очередь организовать непреодолимую оборону и провести частные наступательные операции с целью измотать и обескровить вражескую группировку, сосредоточенную под Ленинградом.

Оценивая сложившуюся обстановку, Военный совет Ленинградского фронта еще 19 мая 1942 года доносил в Ставку Верховного Главнокомандования о том, что, по мнению Военного совета, основные усилия Ленинградского фронта необходимо направить на разгром мгинско-синявинской группировки противника с целью прорыва блокады Ленинграда.

Ставка Верховного Главнокомандования утвердила этот план. Для успешного выполнения задач по разгрому мгинской группировки врага Ставка Верховного Главнокомандования направила в войска Ленинградского фронта 25 УРовских батальонов, 6 противотанковых полков, 500 станковых и 1000 ручных пулеметов, 5000 автоматов и 2 танковые бригады по 50 танков в каждой. Все эти силы и средства должны были поступить во фронт до 1 июня 1942 года» [34] И. П. Барбашин и др. Битва за Ленинград, стр. 158.

.

Конечно, такое количество людей и боевой техники не могло позволить создать ударную группировку для крупной операции. Но создание так называемых полевых укрепленных районов позволило Говорову быстрее решать проблему накопления резервов. В полосе 42-й армии сформировался 79 УР, в полосе 55-й армии — 14-й, по Неве — 16-й. Эти формирования представляли собой соединения типа бригад с входящими в их состав отдельными артиллерийско-пулеметными батальонами, которые заняли наиболее прочные броневые и дерево-каменные сооружения и стали быстро строить для себя новые. Большое количество огневых средств в этих частях дало возможность выводить полевые войска в резерв, сохраняя устойчивость обороны.

В тот же период были внесены некоторые коррективы и в построение внутренней обороны города. Секторный принцип организации, принятый еще летом 1941 года, остался старым. Но в ту пору было иное положение с добровольческими рабочими отрядами, ополченскими подразделениями, закрепленными по секторам на случай прорыва врага в город. В течение зимы часть этих сил внутренней обороны города эвакуировалась вместе с заводами, некоторые не вынесли голодной зимы. Теперь из рабочих отрядов было сформировано 52 батальона, уже армейской структуры. Реорганизовались в 35 батальонов и участковые команды МПВО — в основном там были девушки и женщины. Всего же организация МПВО города насчитывала более 300 тысяч бойцов [35] См. С. П. Князев и др. На защите Невской твердыни. Лениздат, 1965, стр. 352—353.

.

Военный совет вновь провел мобилизацию населения на оборонительные работы, главным образом в черте города. Создавалось 110 крупных узлов обороны по секторам, строились тысячи и тысячи различных инженерных сооружений. Город превращался в гигантский укрепленный район, схожий по своей структуре со старыми русскими крепостями. Действительно, как ни анахронично звучит это слово в эпоху массированных действий авиации и танков, но весь Ленинград был, но существу, крепостью с присущими ей элементами — фортами. На юге и юго-западе роль фортов выполняли ораниенбаумский плацдарм, Кронштадт и Пулковские высоты, на севере — железобетонный пояс Карельского укрепрайона, на востоке — Невская укрепленная позиция. Сам же город был и арсеналом, и главной цитаделью, и сердцем крепости — крепости политической, инженерной, артиллерийской, морской.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: