Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

- Название:Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-7598-1263-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева краткое содержание

На страницах книги среди близких автору людей упоминаются его племянница Анна Ивановна Журавлева, историк русской литературы XIX в., профессор Московского университета, и ее муж, выдающийся поэт Всеволод Николаевич Некрасов.

Книга предназначена всем, кто интересуется прошлым русской провинции и историей повседневности.

Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По-видимому, дядя Павел был гостеприимен и хорошо относился к своей бедной родне. Наши его очень уважали и любили. Ему делали операцию удаления катаракты, и когда папу к концу жизни катаракта лишила возможности читать, мысль сделать операцию ему нравилась из-за сходства с дядей Павлом. <���…>

Побывать в Сергиевой Лавре, этой святыне каждого русского человека (см. статью историка Ключевского), помолиться у гроба преподобного Сергия стремились на протяжении веков многие и многие тысячи, миллионы людей из всех слоев населения. Богомолье у Троицы-Сергия давало и нашим чувство глубокого удовлетворения и духовной радости. Но для них эти религиозные переживания еще усиливались и внешней стороной.

Жизнь в Лавре, кипевшая как в муравейнике, роскошь храмов, зданий, всей необычной обстановки, угощение и внимание самого Архимандрита, человека, пред которым заискивали епархиальные архиереи, – все это оставляло неизгладимое впечатление у наших, живших в бедном селе, можно сказать, безвыездно, привыкших к тишине и безлюдью, образно выражаясь – дрожавших при самом имени деспота-архиерея.

В Москве жила еще одна родственница, какое родство – не знаю, Евгения, игуменья Вознесенского монастыря в Кремле [76]. Этот монастырь XIV в. сломан в начале 30-х годов (как и знаменитый Чудов). У нее наши тоже бывали. Папа в последний раз в конце 1913 г., когда болел Сережа; она подарила папе книгу «Канонник». Папа писал нам в Скопин:

«Вчера был у Игуменьи, лежит три недели больна. Никого не принимает, меня же приняла, и я поговорил с ней очень немного. Закусывал и пил чай».

Примерно в 1906 г. она прислала нам в Скопин ящик с книгами – больше журнал «Душеполезное чтение» за старые годы. В ящике – подарок Кате: знаменитая кедровая шишка с белкой и золотыми орешками внутри. Стоит она сейчас (10 июня 1969) у Кати в комнате. <���…>

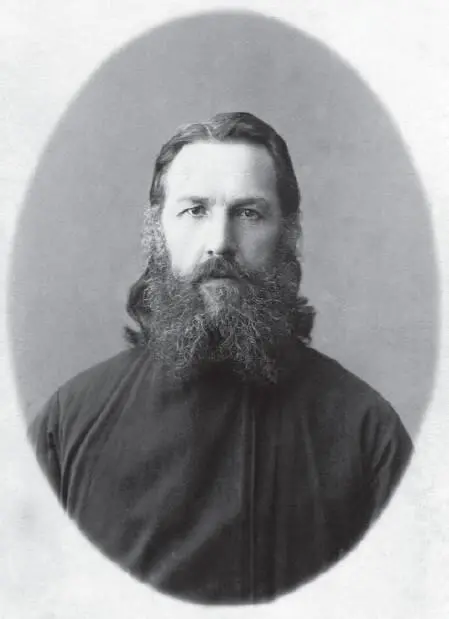

Мать Евгения (Виноградова), начало ХХ в. Фото дано по книге: Меняйло В.А. Иконы из Вознесенского монастыря Московского кремля. М., 2005

Перечитал и вижу: мало знаю обо всем этом. Только то, что запомнилось с детских времен. Рассказы слышал в свои детские годы. Понял и запомнил лишь кое-что доступное мне. А позже, в последние годы с бабушкой круг моих интересов по возрасту лежал в будущем. Еще позднее – я уже писал: папа не любил делиться воспоминаниями, и сам я слишком был занят настоящим. До прошлого руки не доходили.

Последний раз папа был в Лавре вместе со мной 18 июля 1946 г. Мы жили тогда на даче в Челюскинской по Ярославской дороге. Я не помнил, а папа почему-то не сказал, – это Сергиев день, именины нашего Сережи. После 40 с лишним лет папа не узнал многого, все кругом было незнакомо, не мог указать, где жил дядя Павел, только ориентировочно – «где-то там!». И немудрено: мы застали Лавру в запустении. Разрушено, разломано, кучи… только начиналась реставрация. С историей Лавры в 20-е годы я познакомился лишь много позже по воспоминаниям Т.В. Розановой [77]. <���…>

В годы войны возобновилась деятельность Лавры как религиозного центра. И мы с папой застали начальный момент восстановления. Я впервые в Лавре. Были у раки преподобного Сергия. Стояли около паперти Успенского собора. В это время приехал патриарх Алексей, все расступились, и он прошел в церковь в двух шагах от нас. Но в собор папа не захотел войти. <���…>

Глава шестая

Свадьба

А.В. Левитова-Журавлева в девушках

Мы жили в Кратове на даче у Зайдмана. В журнале «фото» я записал: «17 июля 1949 г. <���…> Ровно пятьдесят лет назад в этот день тоже было воскресенье – праздновалась свадьба папы». <���…> Но до золотой свадьбы мама не дожила ровно сорока пяти лет… Папа сидел задумавшись. Я записал его слова буквально, с одной разницей – он сказал: «свадьба… в Раненбурге». <���…>

События развивались бурно.

1899-й год, 7 апреля – резолюция архиерея: «Вызвать учителя Журавлева для занятия места в Телятниках». <���…>

30 апреля – указ благочинному.

11 мая – день памяти Кирилла и Мефодия: «сей указ читал учитель Иван Журавлев». По вызову папа ездил в Рязань, очевидно – договоренность о сроках посвящения. Получил на руки копию указа. Она написана папиной рукой, а подпись секретаря консистории подлинная.

4 июля – свадьба в Раненбурге.

18 июля – Рязань, посвящен в дьяконы.

19 июля – в священники.

15 августа – освобожден от должности учителя журавинской школы, очевидно – конец каникул. <���…>

Свадьба была в Раненбурге в воскресенье 4 июля 1899 г.

Семья Левитовых в то время: глава – Василий Васильевич, священник соборной Троицкой церкви. Есть фотография без даты. Его жена – Евпраксия Ефимовна, до замужества Виноградова. Мало известно мне об их прошлом. <���…> Жили в собственном доме на улице Набережной. Дом деревянный с палисадником, двор, сарай – часть его приспособлена спать летом: ребят было много. Скотины не держали. За сараем сразу обрыв и скат к реке; на этом склоне их сад. Ничего в нем не было. Но Левитовы снимали большой сад, с яблонями, на берегу реки Рясы – у «Иван Яклича». Там пристань, лодки, зеленая беседка, где пили чай, – помню я со времени последней поездки с мамой (1904 г.). В этом саду протекала летняя жизнь учившейся левитовской молодежи. Отдых, но не физическая работа. <���…>

Родила Е.Е. детей шестнадцать-двадцать. Умерли. Осталось семь. После смерти старших детей первую оставшуюся живой девочку, оказавшуюся и единственной, лелеяли и берегли до такой степени, что зимой не выпускали на улицу – простудится. Похоже – боязнь простуды у Левитовых была болезненной, как в крестьянских семьях. Помню приезд дяди Миши в наш скопинский дом летом. Он прежде всего потребовал закрыть дверь на террасу. У нас она оставалась открытой с раннего утра до позднего вечера.

В.В. Левитов

Со слов старших я всегда считал, что Анюта окончила Епархиальное училище в Рязани – среднее женское учебное заведение духовного ведомства. То же, что и женская гимназия. Было шесть классов, позже – семь. Общежитие. Но вот Катя говорит – мама занималась только дома, и если сдавала экзамены, то экстерном. Это больше походит [78]. Сохранилась тетрадь – поварская книга, куда она записывала рецепты разных блюд. Часть написана папиной рукой. Очевидно, это книга уже молодой самостоятельной хозяйки. Свою переписку с мамой папа сжег при переезде в Москву. Быть может, и раньше: тяжело, если чужие руки роются в интимных делах. Грозили обыски, да и были не раз… Поварская тетрадь – единственный памятник маминой руки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Миропольский - American’ец [Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого]](/books/1093212/dmitrij-miropolskij-american-ec-zhizn-i-udivitel.webp)