Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

- Название:Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-7598-1263-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева краткое содержание

На страницах книги среди близких автору людей упоминаются его племянница Анна Ивановна Журавлева, историк русской литературы XIX в., профессор Московского университета, и ее муж, выдающийся поэт Всеволод Николаевич Некрасов.

Книга предназначена всем, кто интересуется прошлым русской провинции и историей повседневности.

Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Приехав в Журавинку, любил я возиться в дедушкином шкафу: вверху были книги, а внизу всякое барахло. Все это мне казалось очень интересным. Книги я не трогал, может быть, не разрешалось (хотя помню среди них календарь Наумовича). А среди всякой свалки хранился и этот камень. Не знаю его истории. Вероятно, привезен кем-либо, бывшим на берегу моря, и подарен. Я его сохранил. Опять-таки не помню: кто привез его в Скопин из Журавинки. В Москву он попал, вероятно, с папиными вещами.

Еще одна вещь из дедушкиной свалки: кусок черного дуба. Эту дощечку я еще мальчишкой мечтал приспособить как черенок к ножу. Но до сих пор не сделал, хотя и храню ее. Под водяные мельницы забивались дубовые сваи. За столетие дуб в воде без доступа воздуха чернел. Мельница разрушалась, а черный дуб шел на поделки – домашние вещи. У нас сохранилась ступка из Журавинки. Сколько же лет моей дощечке?

10 ноября 1963 г., Москва. Д. Ж.

Глава пятая

Поездки в Лавру

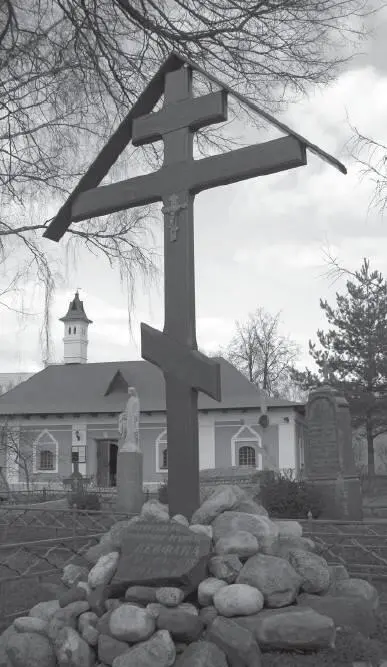

Могила архим. Феофана в Борисоглебском Дмитровском монастыре, 2015 г.

Поездки в Троице-Сергиеву Лавру и в Ростов – большие события в жизни журавинской семьи.

Два старших брата бабушки А.И. монахи Феофан и Павел [73]начали свое поприще в Звенигородском Саввы Сторожевского монастыре. Оба брата настолько старше, что для А.И. они всегда монахи.

Архим. Павел (Глебов)

При пострижении монах получает новое имя, обычно начинающееся с одной буквы с мирским именем; но это не обязательно. Отчества и фамилии монаху не полагалось. Когда я спросил у А.И. имена ее братьев в миру, она не смогла ответить – забыла (может быть, и не знала?). Про Павла сказала неуверенно – Петр.

Старший из них архимандрит Феофан [74]был настоятелем Звенигородского Саввы Сторожевского монастыря. Умер 31 декабря 1897 г. У него наши бывали, но, вероятно, очень редко, и о нем рассказов почти не было. Он устроил мужа своей племянницы из Вороновки В.И. Лохова работать в монастыре – чем-то вроде коридорного в гостинице. Веселый был человек В.И. Привык в избытке пить! Уже после смерти Феофана его пришлось спровадить домой и заменить сыном – Мишей. Поступил Миша туда в мае 1907 г. коридорным в гостиницу, а его жена 17-летняя Еня – горничной. <���…>

Наместником Лавры был с 1891 г. архимандрит Павел. <���…>

Павлу бесчисленные посетители вручали много подарков, самых разнообразных. Он не берег их – тут же раздавал. Много пользовались от него внуки старшей сестры бабушкиной Прасковьи Ивановны Европиной. <���…> Они же забрали все личное имущество Павла после его смерти. <���…> Я составил список известных мне вещей от него. А известны больше – сохранившиеся. Вот его подарки в разное время.

Иконы преподобного Сергия, одна у нас в зале, другая сохранилась в сундуке. И, быть может, другие иконы. Сохранился лишь маленький образок преп. Сергия.

«Служебник» в роскошном переплете, бархатном, с золотым обрезом и вышитым образом Спасителя под стеклом.

Книга в роскошном переплете, вложена в папку: «Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, составленное Горским в 1841 г.». С приложениями, М., 1890.

Альбом «Виды Киева» – папина надпись: «Дар Дяди Наместника Серг. Лавры Арх. Павла. 13 марта 1897 г.». Был ли папа в Лавре именно тогда? учитель, время не каникулярное – Пасха в том году 13 апреля. Или он ошибся, написав не тот месяц, или ездила бабушка и привезла подарки?

Альбом «Виды Афона».

Книга Димитриевского «Золотой век» [75](с дарств. надп. автора).

Часы – большие старинные с улиткой, когда-то давно подарил дедушке Д.Ф., тот долго их носил, лежат у меня, давно не ходят. Позже Павел подарил ему хорошие, серебряные, с двумя крышками, «Павел Буре»; в 20-х годах их украли. Папе – тоже очень хорошие, серебряные часы фирмы «Тобиас», лежат у меня, отломилась крышка, нет пружин.

Ложки столовые, серебряные в футляре, 12 штук и большая разливательная, с меткой «П.». Бинокль театральный, фарфоровая банка-яйцо – давно разбилась крышка.

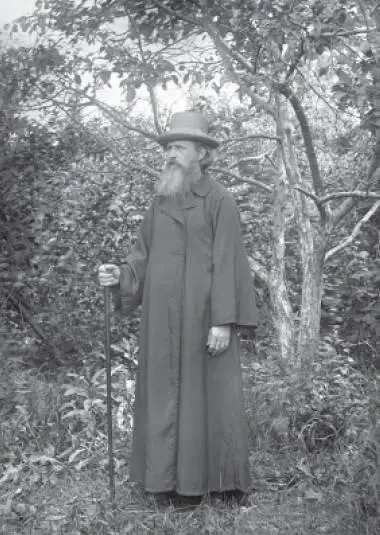

Два посоха иерейских, один с серебряной головкой (см. фото 26 авг. 1927 г.); обоих теперь нет.

И.Д. Журавлев, 26 августа 1927 г. Фото Д.И. Журавлева.

Когда папа был уже священником, дядя Павел сшил ему роскошную шубу – «дорожная», мех енота, крыт прекрасным английским сукном, большой отложной воротник, узкие рукава, длинная до полу. Папа носил ее в Скопине по праздникам. Лежит и теперь у нас на полатях, так никогда и не послужив по-настоящему. Шуба прислана в Скопин. Папа должен был выплатить за нее сто рублей, по пять рублей в месяц какой-то бедной родственнице как помощь от дяди Павла. Стоимость выше ста рублей Павел оплатил сам.

Я сперва привел эту материальную часть, надеясь найти указания, кто и когда бывал в Лавре. Но тщетно. Лишь одна приблизительная дата.

Сохранилось еще несколько книг духовного содержания; некоторые изданы Лаврой. Вероятнее всего, они подарены папе дядей Павлом. Среди них две с датами:

Троицкий патерик. – 20 июня 1897 г.

Троицкое толковое Евангелие. – 1900 г. марта 10 дня. Вероятно, в эти дни И.Д. был в Лавре. Поездка в марте 1900 г. могла быть связана с просьбой о переводе в Скопин после смерти уже безнадежно болевшего старика Домачевского. Что заранее присмотрели место, видно из той скоропалительности, с какой развернулись события перевода И.Д. в Скопин. Архиерей помнил просьбу Павла. Пасха в 1900 г. была 9 апреля. Значит, 10 марта – пятница третьей недели Великого поста, мог съездить.

Бывали и дедушка с бабушкой, дедушка, похоже, бывал редко и лишь в более молодые годы. Ездила и одна бабушка, возможно, с тетей. Быть может, тетя и была-то всего один раз: она мало про Лавру рассказывала. Бабушка говорила: когда она приезжала, Павел приставлял к ней келейника, который и обслуживал ее, и руководил ей, провожая куда было надо. Папа бывал много раз и один. Когда начал ездить – не знаю. Знаю лишь, что был в июне 1898 г. <���…>

Наших поражала материальная сторона – слишком запомнилась роскошь блюд… Например, подавали малиновый кисель с миндальным молоком; миндальное – дело было постом. Папа всегда вспоминал, когда тетя варила малиновый кисель. Мы, мальчики, Сережа и я, очень хорошо знали о миндальном молоке, но никогда не видали и представляли себе, как это особенно вкусно, если даже и с простым молоком очень вкусно. Богомольцы и гости были разные – нищие и богачи, крестьяне и князья. Очевидно, имелся стол на разные вкусы. Понятно, деревенскую родню самого Наместника хотели удивить невиданным. Сам дядя Павел питался просто. Я в детстве любил редиску, и мне все говорили, что и дядя Павел очень любил редиску…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Миропольский - American’ец [Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого]](/books/1093212/dmitrij-miropolskij-american-ec-zhizn-i-udivitel.webp)