Эдуард Камоцкий - «Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том II. СССР 1952–1988 гг.

- Название:«Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том II. СССР 1952–1988 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447480189

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Камоцкий - «Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том II. СССР 1952–1988 гг. краткое содержание

«Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том II. СССР 1952–1988 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

До революции о сохранении красоты не думали. Вдоль всех Жигулей добывали известняк. Экскаваторов тогда не было – вручную рыли штольни или брали то, что выходило наружу из горы, и тут же перерабатывали. В Ширяеве долго сохранялась красивая высокая труба, оставшаяся от завода по переработке известняка. Труба была отнесена к памятникам материальной культуры, но когда критерием духовности стали деньги, какая-то чиновница, ответственная за сохранность этих памятников, или не достаточно умная, или достаточно подлая, разрешила её кому-то уничтожить.

Над Волгой, между Коптевским оврагом и Студеным оврагом стоит миниатюрная печь для обжига известняка. У туристов это место так и называется «Печка».

Волга в районе Управленческого отделена от основного русла островом Зелененький. В протоке организовали затон для разделки плотов, которые приходили с Камы. Лес был нужен для строительства ГЭС. Наверху, рядом с Управленческим построили ДОК – дерево обрабатывающий комбинат. Бревна к нему с берега поднимали брёвнотаской – тележкой на рельсах.

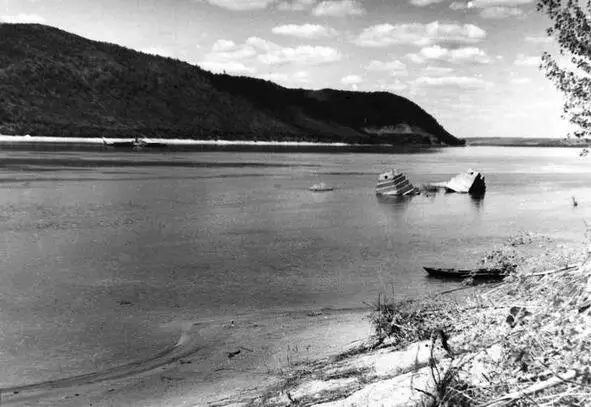

Поселок назван Управленческий, т.к. предполагалось, что в нем будет расположено управление строительством Куйбышевской ГЭС. Один из корпусов завода был построен изогнутым, так, чтобы воспроизвести часть русла Волги для проведения в этом корпусе гидравлических испытаний, на мой взгляд, он имитировал русло от Жигулевских ворот до Студеного оврага. По довоенному проекту Волгу собирались перекрыть у Красной Глинки. К Красной Глинке подвели железную дорогу и для сооружения гидростанции начали строить завод «Электрощит». Под гигантскую высоковольтную мачту для передачи электроэнергии при строительстве ГЭС, с одного берега на другой, до войны успели соорудить громадные железобетонные опоры с торчащими из них крепежными болтами. За время войны их подмыло. При нас одна из них торчала одним краем из воды рядом с Красноглинским пляжем и за несколько лет совсем ушла под воду, бесследно замывшись песком. На снимке видны две опоры.

Волга все время меняет русло. В конце XIX века основное русло шло вдоль нашего берега, а нынешнее судоходное русло называлось Серной Волжкой, потому что в горах в очень небольших количествах местные жители, может быть, речные пираты (по преданию казаки Стеньки Разина, а может быть, Барабашки – это местный атаман) добывали серу для изготовления пороха, чтобы грабить купцов.

В округе размещались окруженные заборами со сторожевыми вышками лагери будущих «строителей» ГЭС. Недалеко от Управленческого, в лесу оборудовали амональный склад, где хранили взрывчатку для производства взрывных работ. Я еще застал остатки пороховых погребов и громадную стальную мачту громоотвода. Потом мачта упала, а территорию, ограниченную по периметру глубокой канавой (рвом), раскопали под картошку.

После войны место для строительства ГЭС изменили, а поселок Управленческий остался. Остались и лагери для заключенных, которые должны были строить ГЭС. Лагерь в самом городке через несколько лет после моего приезда ликвидировали, а лагерь рядом с городком у автобусной остановки «Школа ГУЛАГа», до сих пор функционирует. При Хрущеве политических заключенных отпустили и реабилитировали. В лагерях сидят уголовники. Я как-то проезжаю на «Запорожце» вдоль забора школы ГУЛАГа и вижу: стоит у забора такси, а женщина в длинном платье и платке бросает через забор пачки чая. Увидев меня села в такси, и машина уехала. Там, где дорога «каменка», когда-то прокладываемая к Водино, сворачивает с просеки, являющейся продолжением улицы Сергея Лазо, и поворачивает на отрезок, идущий в северном направлении, расположено кладбище заключенных. На некоторых могилах памятники, установленные родственниками, остальные отмечены только табличками с номерами.

Говорили, что, то ли в лагере, который находился в городке, то ли в «учебных классах» школы ГУЛАГа сразу после войны сидела знаменитая актриса Русланова, которую посадили, обвинив в мародерстве, за то, что она, мол, из поверженной Германии вывезла целый вагон всевозможного добра (это не умаляет её таланта великой русской певицы). Я говорю только о том, что так говорили, а как-то на радио кто-то говорил, что он беседовал с человеком, который сам видел Русланову в заключении на Колыме. Я не биограф Руслановой и не знаю, сидела ли она где-либо.

Но практически все, кому посчастливилось остаться живым и кого демобилизовали прямо в Германии, что-либо везли. Гурченко рассказывает, что ее отец привез аккордеон, наш заводской коллега привез пианино. У нас в студенческом общежитии ходила байка, что самый умный привез из Германии «чемодан» швейных иголок на продажу поштучно. Наша власть и командование не мешали этому. Всё везли в Россию, где ничего не было. Ничего нет греховного в том, что солдат вышедший живым из боя, как вознаграждение, возьмет этот маленький трофей.

Но когда Сталин узнал, ЧТО везли люди известные, он был возмущен до глубины души: Этим-то чего не хватает? Сейчас я прочитал, что ближайший сподвижник Жукова – генерал Телегин – вез целый эшелон, в котором среди прочего были художественные ценности, в том числе изделий из серебра и золота больше пуда. Генерала, как и Русланову, посадили, хотя он предоставил справки, что все это он «купил» по ценам, которые, может быть, сам устанавливал. Телегин был конторский генерал, и его исчезновения ни солдаты, ни народ не заметили (Комсомолка 10.09.04.).

Жуков привез себе, если не врет Комсомолка, «4000метров тканей! 323 шкуры дорогих мехов! 55 ценных картин классической живописи больших размеров! 7 ящиков дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды»! Может быть, в этом не было стяжательства и стремления обеспечить своих потомков средствами через комиссионные магазины. Может быть, он все это собирался раздаривать? Может быть, награждать своих подчиненных за отличную службу? Уж не узнаешь. Сталину лично ничего не было нужно – он владел всей империей, а по оценке объективных историков – сам он был аскет. Он полагал, что и его сподвижникам не должно быть что-то нужно. Их жизнь была обеспечена комфортом, а их дети, как и его, сами должны заработать себе на кусок хлеба с маслом. И так жили все его ближайшие соратники – они были единомышленниками и наследства детям не оставили, может быть, и хотели, да боялись. А Жуков захотел, и не побоялся. Но Жукова Сталин посадить не мог. Это бы бросило тень на нашу победу, ведь с именем Жукова связаны: оборона Ленинграда, разгром немцев под Москвой, разгром немцев под Сталинградом – на его полководческий талант не должна была пасть тень. Взятие Берлина, в конце концов, – жертвы тогда не считали, важна была победа, хоть и любой ценой, а у Жукова потери были особенно велики. Сталин и как личность уважал и ценил Жукова. Жуков рассказал Симонову, а тот редактору «Красной Звезды» Ортенбергу:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: