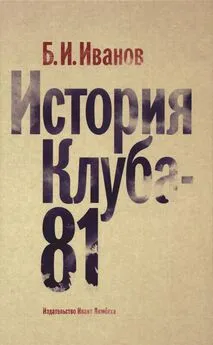

Борис Иванов - История Клуба-81

- Название:История Клуба-81

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иван Лимбах Литагент

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-241-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Иванов - История Клуба-81 краткое содержание

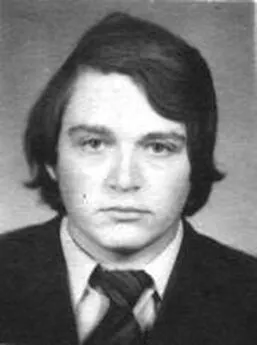

Борис Иванович Иванов – дипломант Анциферовской премии, лауреат Премии Андрея Белого, премий журналов «Знамя» и «Новый мир»; подлинный хронист эпохи самиздата.

Книга адресована литературоведам, историкам, социологам и широкому кругу читателей, интересующихся новейшей отечественной литературой.

История Клуба-81 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Насколько серьезно КГБ отнесся к своим видам на клуб, свидетельствует то, что по меньшей мере двух литераторов: Е. Звягина и Н. Подольского – они рассказали об этом позднее – начальство на работе вызвало, чтобы сообщить о создании клуба и посоветовать в него вступить. Ситуация забавная – в то время как я вел «разъяснительную работу» с неофициалами, не вступившими в клуб, сотрудники КГБ и инструкторы обкома КПСС проводили ее тоже. Курьезность этого факта свидетельствует о том, насколько обе стороны были уверены в своем успехе!

В масштабах всей страны сходная ситуация повторилась в годы перестройки, когда кремлевские реформаторы призвали «прогрессивную общественность страны» совместными усилиями с партией преодолеть инерцию застоя, когда гласность пробудила просвещенную общественность, которая перехватила инициативу перестройки, перешагнула реформаторов и объявила о полной реконструкции страны. Наступит время, когда Клуб-81 также перешагнет идеологов и исполнителей Утопии-1.

Кто они, члены клуба, по возрасту, образованию и трудовой занятости?

Приведу данные на конец 1981 года. Средний возраст литераторов равнялся 34 годам. Например, В. Кривулину – 36, Е. Шварц – 33, Б. Улановской – 39, В. Кушеву – 42, Н. Подольскому – 46, Б. Иванову – 53.

60 членов клуба имели высшее образование: гуманитарное законченное – 37, незаконченное – 6, техническое – 14 и 3 соответственно.

По роду занятий половина числилась сторожами, пожарниками, 26 человек отдали предпочтение обслуживанию городских котельных. Другая половина к моменту поступления в клуб делала контркарьеру – опустилась по статусу на несколько ступеней, отыскивая занятия с меньшей зависимостью от службы и предоставлявшие больше свободного времени (среди них два кандидата наук – Наль Подольский и Владислав Кушев).

51 член клуба на момент вступления в клуб имели публикации в самиздате, некоторые – и в тамиздате. Примерно 10 человек, публикаций не имевших, были приняты в клуб по рекомендациям известных неофициальных писателей.

За пять лет в объединение было принято 10 человек, примерно восьмая часть к основному составу клуба.

1982 год

Первые месяцы работы клуба Игорь Адамацкий назвал «незабываемыми». 25 декабря 1981 года в зале музея Ф. Достоевского прошел первый литературный вечер, за ним через каждые две недели следовали другие. Люди рвались послушать стихи Е. Шварц, А. Миронова, В. Кривулина, С. Стратановского, Е. Игнатовой, О. Охапкина и других поэтов, гениального Сергея Курехина, чьи музыкальные композиции в помещении ДК Ленсовета уже произвели фурор. Он выступал с блестящим саксофонистом В. Чекасиным и группой Б. Гребенщикова «Аквариум» на фоне грубой сети, связанной из толстых веревок. Тут же, в вестибюле музея, были выставлены работы независимых художников.

Стульев не хватало. За порогом музея оказывались десятки людей. Оградиться от близкого «Сайгона» было невозможно. Как остановить господина с таким родственным выражением глаз, который называет своими друзьями известных членов клуба. Он вежливо поблагодарит за пропуск и протащит пару фаустов , которые раздавит в туалете с такими же завзятыми выпивохами. И вот уже видишь его в зале – своей бузой он хочет привлечь к себе внимание. Таких выставляли, их это возмущало: «Ну как же – из храма искусства изгоняют свои же!»

Парад продолжил прозаик Борис Кудряков, только что отмеченный Премией Андрея Белого, он читал, развертывая бумажный рулон, свои сюрреалистические тексты. Эстрада любит вольности, развлекающие публику, – ему горячо аплодировали. Представить публике нужно было и секцию критики. Некоторое время я колебался, какую тему избрать для своего выступления. Я работал тогда над большой статьей «Стадиальность в развитии культуры», основные ее положения были мне ясны, я решил изложить их публично.

Убеждение в том, что Советский Союз вступил в эпоху реформации, посетило меня давно. Я основывался на признаках европейской Реформации – начало коррозии авторитета политических институтов, священных текстов, харизмы власти, на которых базируется первая стадия развития общества, получившая название (у Макса Вебера и других) «традиционной». В реформационном процессе решающая роль принадлежит катехизисным личностям – это было моим открытием. Вначале традиционные установления проникают во все сферы существования общества и порождают тип катехизисной личности , полностью посвящающей себя служению им. На своем пути катехизисная личность обнаруживает, что многие люди уклоняются от требований традиций, более того – не следуют им даже те, кто по положению и званию призван быть моральным образцом и авторитетом. Почтение к верховной власти сменяется критическим анализом, анализ – требованием перемен. Носители катехизисного сознания произносят сакраментальное: «Я здесь стою и не могу иначе!» (Лютер), «Не могу молчать!» (Толстой), «Жить не по лжи!» (Солженицын), правозащитники требуют соблюдать заявленные в Конституции права и т. п. Реформация начинается с кризиса политических институтов (религиозных, светских или тех и других, как в России), их смена становится целью реформации.

В своем докладе я не назвал имена великих реформаторов-современников Александра Солженицына и Андрея Сахарова, не говорил о том, что духовные вожди и институты советской власти дискредитировали себя, но сказал, что страна, в которой мы живем, уже вступила в эпоху реформации.

Первый конфликт с КГБ вызвало выступление Наля Подольского: он прочел главу из повести, в которой, помимо прочих петербургских типов, был выведен стукач. На наших вечерах Адамацкий обратил внимание на мужчину средних лет, на общем фоне клубной аудитории выглядевшего госслужащим. Вскоре мы с ним познакомились: «Коршунов Павел Николаевич».

Он – офицер 5-го отдела – вызвал Н. Подольского к себе для внушения: тот, кого обыватели называют «стукачом», выполняет свой гражданский долг, стоит на страже государственной безопасности.

Узнав об этом, правление клуба направило в комитет протест, в котором заявило, что, если выступления в клубе будут подвергаться цензуре, существование клуба теряет всякой смысл.

Коршунов обещал не вмешиваться в наши внутренние дела, а мы согласились перед выступлениями на чужой территории давать тексты на просмотр Ю. Андрееву. Помещение Клуба-81 на улице Петра Лаврова, 5, стало «Монако свободы», – так вскоре окрестили завоеванное пространство.

В первые месяцы особенно ощущалось, как нуждались литераторы в общении со слушателями, – обычные жалобы тех дней: «Когда же мне дадут возможность выступить!» Составили список очередности выступающих.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: