Array Коллектив авторов - От них исходило душевное тепло (сборник)

- Название:От них исходило душевное тепло (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ИП Князев

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - От них исходило душевное тепло (сборник) краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся историей отечественного естествознания ХХ века.

От них исходило душевное тепло (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С.С. помогал многим молодым специалистам и руководил их работой.

Р.Е. Шульман-Альбова в 1946 году поступила в аспирантуру на кафедру зоологии беспозвоночных, ее руководителем был В.А. Догель. В 1949-м она защитила кандидатскую диссертацию по паразитофауне рыб Белого моря.

С Рахилью Ефремовной я общалась более тесно. Много лет мы проработали вместе на нашей родной кафедре зоологии беспозвоночных. Следует сказать, что Р.Е. была чрезвычайно добрым и внимательным человеком, всегда готовым помочь – будь то коллега-преподаватель или просто студент. Ее на кафедре все любили и уважали.

За несколько дней до ее кончины я пришла к ним домой. Рахиль Ефремовна была очень оживлена, и невозможно было предположить, что через несколько дней ее не станет…

Я храню самую добрую память об этих людях.

Мария Белопольская, Санкт-Петербург

Мои встречи с профессором С.С. Шульманом [2] Хотя С.С. Шульман не имел профессорского звания, в моих глазах и в глазах моих друзей он всегда был профессором.

Я познакомился с профессором С.С. Шульманом довольно давно, почти полвека назад, примерно в 1968 году, когда был ещё студентом второго или третьего курса биолого-почвенного факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Произошло это на одном из семинаров кафедры зоологии беспозвоночных животных.

На соседней кафедре зоологии позвоночных животных, где я учился, тогда преобладал натуралистический подход, связанный с изучением образа жизни птиц и млекопитающих, а меня в то время больше интересовали проблемы эволюции и филогении животных. Сам я занимался ископаемыми черепахами и мечтал стать палеогерпетологом. Мой учитель доцент Лев Исаакович Хозацкий (1913–1992), преподававший сравнительную анатомию позвоночных и палеонтологию, обладал широким научным кругозором и всячески поддерживал мой интерес к общим проблемам зоологии. Поэтому время от времени, в том числе и по его наущению, я посещал научные заседания, организуемые «беспозвоночниками» в рамках своего семинара или от имени отделения зоологии Ленинградского общества естествоиспытателей. «Заходам» на соседнюю кафедру способствовало и то, что я входил в тесную дружескую компанию, преимущественно однокурсников, объединявшую студентов обеих зоологических кафедр, а также кафедр энтомологии, цитологии и генетики. Кроме того, на самой кафедре зоологии беспозвоночных царил более открытый, по сравнению с моей кафедрой, дух, чему способствовала и распахнутая анфилада комнат, в которых трудились студенты разных курсов, а их интерес к науке и различные инициативы поощрялись. Меня, несмотря на мою некоторую «чужеродность» (всё же «позвоночник»), принимали весьма дружелюбно, впрочем, как и всех студентов; я это чувствовал и тем охотнее посещал теоретические заседания и некоторые спецкурсы кафедры.

Однажды я узнал, что на семинаре кафедры будет выступать профессор С.С. Шульман с докладом, посвящённым происхождению многоклеточных животных. Заседание проходило в 143-й аудитории. Эту относительно небольшую «домашнюю» аудиторию обычно использовали для лекций в рамках спецкурсов, проведения практических занятий, а также для экзаменов и различных «пирушек» (банкетов после защиты диссертаций и т. д.). Объявленная тема доклада относилась к вечным классическим проблемам зоологии, над которой ломали головы многие выдающиеся зоологи из разных стран, например немецкий эволюционист Эрнст Геккель (1834–1919), И.И. Мечников (1845–1916) и другие. Конечно, она не могла не привлечь к себе внимания.

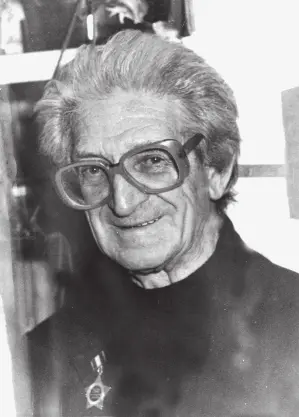

Мы с друзьями-«беспозвоночниками» пришли чуть раньше. Вскоре аудитория оказалась заполненной. Среди участников были известные учёные из разных учреждений, о чём мне сообщили мои приятели. По некоторому оживлению, царившему в аудитории, угадывалось, что заседание будет нестандартным. Вскоре появился и сам докладчик. Так я впервые увидел С.С. Шульмана [3] Вполне возможно, что наши пути пересекались и раньше, например в 1967 году на заседании отделения зоологии Ленинградского общества естествоиспытателей, где с докладом о роли полимеризации на разных уровнях организации выступал А.Д. Заморский.

. Он явно выделялся своим обликом среди окружающих: уже не очень молодой [4] Соломону Самуиловичу было тогда всего 50 лет, т. е. он находился в периоде своего расцвета, но мне, молодому студенту, казался немолодым учёным.

, невысокого роста, с крупной головой, покрытой кудрявыми жёсткими седеющими волосами, с характерной хрипотцой в голосе – казалось, он сошёл с одной из библейских картин художника Александра Иванова.

Соломон Самуилович Шульман, 1982 г.

Пикантность данного научного заседания заключалась в том, что проблемой происхождения Metazoa в течение многих лет занимался также профессор А.В. Иванов (1906–1992), чья монография «Происхождение многоклеточных животных. Филогенетические очерки» вышла во второй половине 1968 года. Артемий Васильевич был признанным учёным, лауреатом Ленинской премии за открытие нового типа животных – погонофор (1961). Он был связан с кафедрой, читал там курс сравнительной анатомии беспозвоночных. Надо заметить, что как А.В. Иванов, так и С.С. Шульман, оба выпускники кафедры, работая в разных лабораториях Зоологического института Академии наук СССР, принадлежали к знаменитой школе профессора Валентина Александровича Догеля (1882–1955). В своей деятельности они отразили различные стороны его широких научных интересов и общепризнанных достижений. Первый из них пошёл по линии эволюционной морфологии, а второй – по линии протистологии и паразитологии.

С.С. Шульман был очень известным специалистом по паразитическим простейшим рыб. Уже в 1966 году вышла его объёмная монография «Миксоспоридии фауны СССР». Эта группа любопытна тем, что её представители обладают многоклеточными спорами и демонстрируют дифференциацию и специализацию отдельных клеток. Таким образом, миксоспоридии являются как бы эволюционным «сфинксом»: с одной стороны, простейшие, а с другой – многоклеточные. Не удивительно, что пристально, в течение многих лет, изучая столь необычных животных, Соломон Самуилович пришёл к своему пониманию происхождения многоклеточности и Metazoa.

Соломон Самуилович Шульман, 1996 г.

С.С. Шульман, как и А.В. Иванов, относился к сторонникам колониального происхождения многоклеточных животных. Тем не менее он счёл необходимым указать на ошибки «колониалистов» (слово его – см. статью 1974 года). В своей гипотезе Соломон Самуилович опирался на принципы полимеризации и олигомеризации, также детально разработанные его учителем В.А. Догелем. Он полагал, что многоклеточность возникла в результате процесса полимеризации как результат размножения клеток, фактически развивая идеи, ранее уже высказывавшиеся В.А. Догелем. Кроме того, С.С. Шульман по-новому трактовал проблему смены индивидуальности, столь важную при переходе от одно- к многоклеточному организму. В 1968 году он опубликовал статью с изложением своих взглядов на эту тему. Надо заметить, что в своей монографии А.В. Иванов (1968, с. 16–17) также ссылался на процессы полимеризации и олигомеризации, указывая, что многоядерность у так называемых полиэнергидных простейших представляет собой процесс полимеризации. Однако он не обсуждал эти процессы в плане происхождения многоклеточных столь подробно и настойчиво, как это сделал С.С. Шульман, и иначе решал ситуацию с уровнями индивидуальности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: