А. Дроздов - В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле

- Название:В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87317-877-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Дроздов - В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле краткое содержание

Очерки сгруппированы в три раздела. Самый обширный из них третий, содержащий воспоминания о людях, оставивших глубокий след в памяти коллег и в жизни Института. Два других раздела – об экспедициях и полевых станциях, об Институте в целом или о его лабораториях и отделах. В очерках присутствуют вариации одного и того же сюжета или образа. Они сохранены умышленно ради полифоничности картины. Насколько она получилась целостной и насколько удалось осуществить задуманное – судить читателю.

Для географов, историков, студентов, для всех, интересующихся жизнью сообщества ученых – географов.

В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

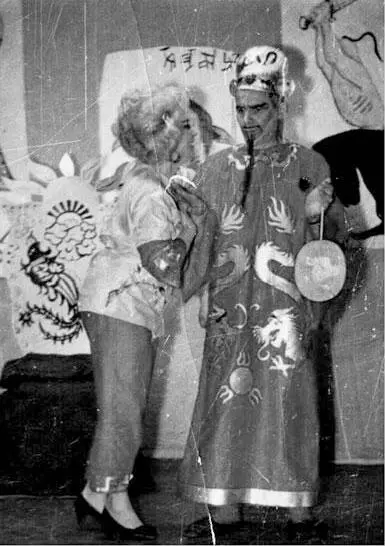

Спектакли выдержали не одно представление: сначала в родных стенах, затем в соседних институтах. Перед каждым всю труппу охватывало сильное волнение, вплоть до полного забытия, казалось бы, уже вызубренного текста. Поэтому каждому выдавались по сто граммов коньяку, а за ширмами сажали суфлера, который, в свою очередь, тоже волновался и все путал.

Принцесса (С. Малиновская) и ее отец император Альтоум (О. Р. Назаревский).

Мои артистические успехи закончились в 1969 году, в связи с призывом в армию. По возвращении спектакли уже заканчивались. В этом не последнюю роль сыграло расселение большей части отделов Института из главного здания в Старомонетном переулке в подвалы, разбросанные по всей Москве. Собирать людей на репетиции стало непросто.

Кадаши, Хвосты и борьба за дисциплину

Геоморфологи попали в большой подвал в одном из Кадашевских переулков. Несколько комнат, просторный зал, казалось, что могло бы быть лучше. Да еще рядом Третьяковская галерея. К сожалению, имелся один, но крупный недостаток. Одна из стен подвала отделяла нас от Кадашевских бань. Стена постоянно «потела». Влажность и духота временами превышали всякие нормы.

В 1973 году инициативная группа сотрудников отдела, среди которых главную роль играли бывшая тогда профоргом Е. А. Финько (позже она перешла в отдел картографии) и Т. П. Грязнова (сейчас инженер по технике безопасности Института) нашли маленький одноэтажный особняк в 1-м Хвостовом переулке, который должны были перевести в разряд нежилых помещений. В этом домике мы находимся до настоящего времени. Здесь до революции жил директор располагавшейся неподалеку женской гимназии. Потом в нем была коммуналка, расселить которую было непросто. При ремонте под обоями обнаружили газеты первого десятилетия ХХ века. Весь особняк для нашего отдела был слишком велик и половину его занял отдел палеогеографии, ныне лаборатория эволюционной географии. Он переместился из подвала в приарбатском переулке Аксакова, ныне Филипповский переулок. С палеогеографами геоморфологи до 1971 года составляли единый отдел.

Теперь немного о борьбе за дисциплину, которую всякая уважающая себя дирекция обычно ведет с собственными сотрудниками. Я не застал те легендарные времена, когда с каждого сотрудника по субботам (работали тогда 6 дней в неделю) требовали отчет о проделанной работе за неделю. Думаю, что самое трудное в подобном отчете – это научные выводы, получить которые и за гораздо больший срок не всегда возможно. Я только слышал истории о том, как представители дирекции разъезжали по домам, проверяя, сидит ли там заболевший сотрудник, или, игнорируя бюллетень, где-то шляется.

Но я еще застал довольно частые, но нерегулярные (чтобы не успели подготовиться) проверки. Чаще всего целая делегация представителей дирекции, парткома и профкома приходила к началу рабочего дня. В каждом подразделении имелась особо сберегаемая конторская книга с заранее пронумерованными страницами: «Табель учета посещаемости». Ее в народе прозвали «Уходником». Сотрудникам часто было необходимо с утра попасть на склад, съездить на академическую автобазу для подготовки к выезду в экспедицию, подписать разнообразные документы, побывать в академическом издательстве, получить книги в библиотеке или просто просмотреть новую научную литературу, поработать с картами в спецчасти Института. Все это, с указанием часа убытия и прибытия надо было отметить в «Уходнике», где каждая запись должна была быть заверена подписью начальника или ученого секретаря отдела. Если ты видел в окно или слышал, что по коридору идет комиссия, то лихорадочно старался записать опоздавших или забывших отметиться в грозной книге. Изображал руководящую подпись довольно похоже, что я могу объяснить только повышенным чувством ответственности за дисциплину, постоянной практикой и надеждой, что, в свою очередь, спасаемый тобою поможет в трудный час и тебе.

О соцсоревновании

Подведение итогов социалистического соревнования за прошедший год, выявление лучших отделов Института было одним из «любимых» занятий прежних лет. Как профоргу отдела мне несколько раз пришлось участвовать в нем.

Длилось подведение не менее месяца, состояло из нескольких этапов и сопровождалось отчаянными спорами и закулисными интригами. Прежде всего, создавалась специальная институтская комиссия. Брались правила прежних лет и перерабатывались «в духе времени». Составлялись многостраничные таблицы. В них каждый отдел должен был внести свои достижения – от количества и объема статей, монографий и другой печатной продукции до числа человеко-выходов на подшефную овощебазу. Подтасовка фактов в сторону преувеличения исключалась из-за повышенного внимания конкурентов.

Каждое достижение надо было умножить на специальный коэффициент. Вот эти-то коэффициенты менялись каждый год и были объектом постоянной критики и даже злых насмешек. Благодаря тщательно подобранным коэффициентам иногда получалось, что один доклад на международном конгрессе значил больше, чем научная монография. При этом о научной ценности того и другого и речи не было.

Заседания по поводу составления таблиц сменялись, в конце концов, спорами о местах, занятых отделами. После вынесения решения комиссией результаты предоставлялись директору; за ним оставалось решающее слово. Нередко директор, несмотря на решение комиссии, оценивал подразделения Института, используя свои, неведомые нам критерии. Надо признать, что при всех недостатках системы подведения итогов соцсоревнования в первой тройке всегда оказывались отделы, завершившие крупные научные проекты – серию монографий, большую уникальную карту и тому подобное.

Нашему отделу геоморфологии несколько раз удавалось занимать призовые, и даже первые места. Полученную премию обычно тратили на коллективную поездку, например в какой-то из городов «Золотого Кольца»: Суздаль, Ярославль и другие.

С началом 1990-х годов общественная жизнь Института, как и всей станы, изменилась. Не стало ни поездок в «колхоз», ни соцсоревнований. Молодым коллегам они, скорее всего, должны казаться не просто анахронизмом, а нелепостью, причем вредной. В целом это верно. Но важно другое. Эти нелепости в среде академического института (во всяком случае, нашего) обретали, так сказать, «человеческое лицо». И они, и капустники сближали людей, подобно тому, как это обычно бывает в наших экспедициях.

В. М. Котляков

Отдел гляциологии: первые годы

Интервал:

Закладка: