А. Дроздов - В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле

- Название:В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87317-877-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Дроздов - В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле краткое содержание

Очерки сгруппированы в три раздела. Самый обширный из них третий, содержащий воспоминания о людях, оставивших глубокий след в памяти коллег и в жизни Института. Два других раздела – об экспедициях и полевых станциях, об Институте в целом или о его лабораториях и отделах. В очерках присутствуют вариации одного и того же сюжета или образа. Они сохранены умышленно ради полифоничности картины. Насколько она получилась целостной и насколько удалось осуществить задуманное – судить читателю.

Для географов, историков, студентов, для всех, интересующихся жизнью сообщества ученых – географов.

В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пока мы были в Антарктиде [8] См. очерк Котляков В. М. «Мои первые шаги в Институте географии».

, произошли важные события. В 1957 г. начался Международный геофизический год, и для проведения исследований на ледниках по программе МГГ в Институте географии был создан новый отдел – отдел гляциологии.

Естественно, и мы со Свенельдом Евтеевым стали его сотрудниками. Международный геофизический год продолжался с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г., а в течение 1959 года исследования МГГ были продолжены как Международное геофизическое сотрудничество. В это время комплексными исследованиями был охвачен весь земной шар – от Северного полюса до Южного, включая Мировой океан, атмосферу, ионосферу и литосферу.

В СССР стационарные гляциологические наблюдения проводились на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, Полярном Урале, Эльбрусе, ледниках Федченко на Памире, Карабаткак на Тянь-Шане, Центральный Туюксу в Заилийском Алатау, Актру на Алтае, в горах Сунтар-Хаята, в Хибинах и под Москвой – в Загорске. В Антарктиде гляциологические работы выполнялись на советских станциях Мирный, Пионерская, Восток-1, Комсомольская, Восток и Советская. Международный геофизический год сыграл решающую роль в становлении советской гляциологии, в превращении ее из узкой академической отрасли науки в широкую науку геофизического профиля, соединенную многими цепочками связей с науками о верхней атмосфере, океане и «твердой земле».

Институт географии АН СССР организовал три полевых станции, работавших в течение двух лет в полярных условиях: на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и Полярном Урале. На Землю Франца-Иосифа в составе экспедиции отправились мои сокурсники – Миша Гросвальд, Саша Кренке, Володя Суходровский, а на Новую Землю – мой «крестный папа» Женя Зингер. Два года этой зимовки оказались особенно сложными. Экспедиция работала в районе залива Русская Гавань на баренцевоморском побережье, как раз напротив места нашей зимовки 1955/56 г. на леднике Розе. Наблюдения вели на крупном выводном леднике Шокальского и примыкающей к нему части Новоземельского ледникового щита. Еще во время Второго МПГ (1932–1933 гг.) здесь работала экспедиция М. М. Ермолаева, и теперь предстояло выявить изменения, происшедшие с ледниками за четверть века.

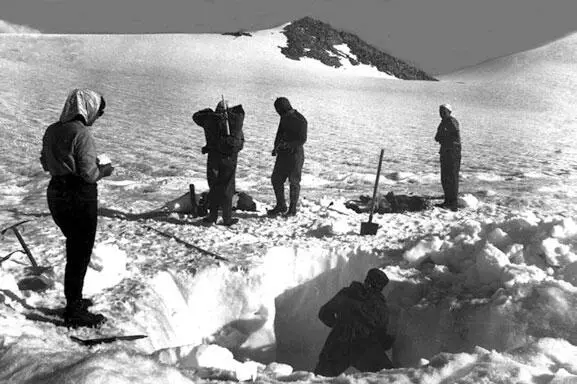

Детальные исследования продолжались более двух лет. Ребята ходили в маршруты, рыли шурфы, а по соседству в это время военные готовились к испытаниям ядерного оружия. Первая бомба была взорвана на Северном острове Новой Земли 7 сентября 1957 г. Зимовщики со страхом провожали глазами рыжевато-красновато-белое облако, проплывавшее мимо на горизонте и по счастью не задевшее станции. Ядерные взрывы продолжались на Новой Земле и осенью 1958 г., что, конечно, нервировало ребят. Но научную программу надо было выполнять, и члены экспедиции регулярно ходили в маршруты.

А летом 1958 г. только что организованный отдел гляциологии потрясло пришедшее с Новой Земли трагическое известие. Сотрудник экспедиции Олег Яблонский отправился в обычный научный маршрут по леднику, но ушел один, тем самым нарушив основную заповедь работы на ледниках. Он шел по известному всем пути, где, казалось бы, был исхожен каждый метр льда. Трещины оставались сбоку, что делало дорогу безопасной. Но на ледниках десятки разных препятствий подстерегают человека. Так было и на этот раз. Бурное таяние ледника вызвало к жизни стремительные потоки воды, которые на плоских участках превратили поверхность в «снежные болота». Одно такое болото встретилось на пути Олега, ему пришлось обойти опасный участок, но осталось главное русло ручья, заполненное быстро несущейся снежно-водяной «кашей». Один неверный шаг, и Олег оказался в густом как кисель потоке. И некому было подать руку помощи…

А 15 июля 1968 г. не вернулся из снегомерного маршрута по леднику Гергети на Кавказе сотрудник нашей экспедиции Борис Кутний. Хороший альпинист, он, видно, понадеялся на свое умение ходить по ледникам и тоже отправился в маршрут в одиночку. Лишь к вечеру следующего дня его обнаружили глубоко в трещине, но было уже поздно. На леднике отпечатались его шаги сбоку от тропы. Зачем он сошел с нее? И почему был один? Увы, на эти вопросы уже некому было ответить.

По окончании зимовок отдел гляциологии Института стал быстро расти; небольшая комната, выделенная в доме в Старомонетном переулке, уже не вмещала и малой части сотрудников отдела. Пришлось срочно искать помещение, и вскоре мы его обрели в подвале кооперативного дома на Ленинском проспекте, как раз напротив здания Президиума Академии наук. Именно в этом доме жил организатор и первый руководитель отдела, наш всеобщий любимец Г. А. Авсюк.

Начиная с 1937 г. деятельность Г. А. Авсюка неразрывно связана с Институтом географии АН СССР. В первые послевоенные годы он изучал геоморфологию Тянь-Шаня и составил геоморфологическую карту горных районов Юго-Восточного Казахстана в масштабе 1:1 000 000. Григорий Александрович стал инициатором и создателем первого горного стационара в нашей стране – Тянь-Шаньской высокогорной физико-географической станции. Много сил отдала станции и жена Авсюка Маргарита Ивановна Иверонова, снеговед; она тоже там много раз зимовала. Авсюк возглавил работы на этой станции и сам вел наблюдения на ледниках хр. Терскей Ала-Тоо вплоть до 1951 г., когда станцию передали во вновь образованную Академию наук Киргизской ССР. Уже тогда стало очевидным, что ум и сердце ученого принадлежат гляциологии, любовь к которой он сохранял всю свою жизнь. Он проводит новаторские по методике исследования горных ледников Тянь-Шаня, ищет черты сходства и различий в ледниках плоских вершин Терскей Ала-Тоо и ледниковых куполах Земли Франца-Иосифа, отправляется в Антарктиду, чтобы понять природу древних оледенений умеренных широт.

Первые шурфы.

Первые маршруты.

Исследованиями на тянь-шаньских ледниках плоских вершин Г. А. Авсюк установил, что питание холодных горных ледников может происходить не только путем накопления фирна, но и в результате поверхностного намерзания талой воды, т. е. за счет наложенного льда. По существу, это было географическое открытие, сделанное в 1947 г. Авсюком независимо от пришедших в те же годы к подобному выводу П. А. Шумского на основе исследований на ледниках Земли Франца-Иосифа, шведского географа В. Шютта по работам на ледниках Лапландии и швейцарского гляциолога Ф. Мюллера по исследованиям на ледниках Канадского Арктического архипелага. Так в системе гляциологической зональности была открыта зона ледяного питания, широко распространенная на ледниках Арктики и внутриконтинентальных гор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: