Анастасия Полярная - Слово о Вере Алексеевне Зашихиной. О великой народной целительнице Русского Севера

- Название:Слово о Вере Алексеевне Зашихиной. О великой народной целительнице Русского Севера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Сказочная дорога»

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4329-0088-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анастасия Полярная - Слово о Вере Алексеевне Зашихиной. О великой народной целительнице Русского Севера краткое содержание

Впервые побывав на Русском Севере в студенческие годы, Анастасия на всю жизнь полюбила этот край и теперь приезжает в Архангельскую область по несколько раз в год.

Сама она москвичка, окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, аспирантуру МГУ; кандидат филологических наук, молодой учёный, преподаватель.

Слово о Вере Алексеевне Зашихиной. О великой народной целительнице Русского Севера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Душевное потрясение, укрепившее мою веру в Божественное, Высшее начало в мире и в этой северной бабушке, сподвигло меня рассказать о ней…

Мне посчастливилось не раз побывать у Веры Алексеевны. Впервые я услышала о ней летом 2004 года на родине художника А. А. Борисова, в селе Красноборске.

«А у нас за рекой, за широкой Двиной, живёт бабушка-знахарка, славная по всей области: к ней едут не только наши архангельские, но из всех уголков страны», – шепнул мне местный рыбак.

Мы смотрели на серую воду, на качающиеся бакены, на далёкие боры за рекой, и разлитое в вечерней природе умиротворение наполняло душу; в ней воцарялись покой и благодать…

Этим тихим прозрачным вечером я почувствовала непреодолимое желание посетить таинственную бабушку.

Паром отчаливал в семь утра.

Дул сильный порывистый ветер.

Мы медленно огибали многочисленные песчаные отмели на Северной Двине, а красноборская пристань оставалась позади.

Где-то через час наш паром причалил в Дябринском полое [1] Полой – ответвление от основного русла реки ( сев. ). – Здесь и далее прим. автора .

. Меня подобрал уазик, едущий в сторону Белой Слуды, прозванной современным царством белого гриба.

Не доезжая до села, водитель затормозил.

Мне оставалось пройти приблизительно шесть километров до деревни Середовины.

Я шла через поля с душистыми злаками и прозрачные сосновые боры, выстланные ковром из лазоревого беломошника, и мною овладевало ощущение, что эта дорога ведёт в далёкое прошлое, к временам первозданного единения человека с Природой: столь непривычные гармония и покой царили повсюду! Невольно вспомнились строки Дмитрия Ушакова:

Я забираюсь в бурелом

И замираю вдруг, опешив, —

Такое таинство кругом.

Я поклоняюсь вновь и вновь

Реке и лесу – двум былинам,

Творящим к родине любовь [2] Из стихотворения Д. Ушакова «Который год по тропкам росным…».

.

«Сколько же здесь белых грибов! – подумала я. – Неслучайно эти места объявили их царством». Но что же будет здесь лет через двадцать? Не вытопчут ли, не вывезут ли всё? Ведь равновесие в Природе трагически нарушено современным человеком-варваром, устроителем и рабом прогресса…».

А вот и сама Белая Слуда [3] Слово «слуда» означает «обрывистый берег».

– красивое село, расположенное на высоком обрывистом берегу Двины. А внизу – насколько хватает взгляда – раскинулись заливные луга с многочисленными озёрами; вдалеке, за пятнадцать километров, виднеется Красноборск, и даже можно разглядеть дальнее село Телегово, в котором некогда находился древний монастырь, а сейчас остались лишь развалины приходского храма.

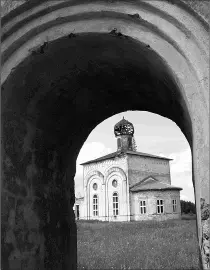

Иду дальше. Вот и старое сельское кладбище по левую руку. За ним чуть поодаль белеет церковь с разрушающейся кровлей и проржавевшими куполами. От ограды уцелели лишь красивые полуразрушенные столбы старинных ворот.

Церковь в Белой Слуде, построенная в честь Владимирской иконы Божьей Матери

Подхожу к церкви.

Двери оказались незапертыми.

Внутри сохранилось несколько фресок; на сколоченных из досок столах лежали иконы, очевидно принесённые местными жителями. В основном это были иконы святых-целителей, возле них стояли восковые свечи и лежали переписанные от руки тексты молитв. Здесь в основном молились о здравии.

«Может, по пути к Вере Алексеевне люди приворачивают в этот храм», – подумала я.

Вспомнилась связанная с этой церковью трагическая история, которую мне однажды поведала Надежда Ивановна Долгодворова, искусствовед из Сольвычегодска.

В годы Гражданской смуты в белослудской церкви, воздвигнутой в честь Владимирской иконы Божьей Матери, служил один молодой священник, очень светлый и праведный.

Однажды в эту местность нагрянул отряд Хаджи-Мурата [4] Имеется в виду Хаджи-Мурат из Дзарахохов – предводитель красноармейских отрядов.

. Красноармейцы расположились в окрестных деревнях, дабы решать продовольственную задачу, изымая у крестьян хлеб в фонд помощи голодающего пролетариата Центральной России.

Одному из бойцов приглянулась совсем ещё юная девочка – жительница близлежащей деревушки. Неизвестно, хотел ли солдат посвятотатствовать или узаконить церковным браком союз, когда с оравой пьяных сослуживцев силой поволок её в церковь. Хаджи-Мурат тоже принимал участие в этом отвратительном действе. Красноармеец притащил к алтарю рыдающую девчушку под гоготание сотоварищей, но священник, возмутившись святотатством, отказался исполнить обряд и велел толпе не снявших шапки молодчиков немедленно покинуть храм.

Тогда Хаджи-Мурат бесцеремонно вломился в алтарь, выхватил нагайку и несколько раз ударил батюшку по лицу…

Венчание не состоялось. А молодой, полный сил священник стал на глазах угасать и спустя короткое время умер: не перенёс унижения и обиды за грехи детей православных.

Его приходская церковь, святая святых, была осквернена! Что-то происходило, рушилось в мире… Тот священник был последним, кто служил в этой церкви.

Сейчас люди приходят, приносят иконы, молятся, пытаются своими силами восстанавливать храм. Хотят, чтобы он был отреставрирован. И среди них, вероятно, есть внуки и правнуки тех красноармейцев; теперь в этом же храме они, возможно, вымаливают прощение за содеянное их дедами и прадедами, не ведавшими тогда, что творили…

Дорога резко спускалась под гору, затем поднималась в угор [5] Угор – холм, возвышенность ( сев .).

. Вдали показалась берёзовая аллея: стройные ряды деревьев обрамляли грунтовку [6] Грунтовка – грунтовая дорога.

с обеих сторон, а их вершины образовывали симметричный парусный свод, словно вырезанный рукою ландшафтного художника. Эта необычная аллея напоминала природные врата к благословенному месту… Позже мне рассказали жители, что березы там никто не сажал; они появились и выросли сами, создав естественным образом на удивление красивую аллею на подъезде к деревне Веры Алексеевны. Почти в самом конце аллеи, рядом с дорогой, стоял самодельный указатель с названием деревни. Свернув на просёлочную дорогу, я увидела фанерный щит, на котором было написано обращение Веры Алексеевны к «добрым людям» с обозначением дней и времени приёма посетителей; в последние годы она принимала несколько дней в неделю: сказывался почтенный возраст – бабушка уставала, расходуя много сил. Временами она болела и не успевала восстанавливаться.

Интервал:

Закладка: