Галина Майорова - Александр Васильевич Колчак: «Нет ничего выше Родины и служения Ей»

- Название:Александр Васильевич Колчак: «Нет ничего выше Родины и служения Ей»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Посев

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85824-214-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Майорова - Александр Васильевич Колчак: «Нет ничего выше Родины и служения Ей» краткое содержание

Александр Васильевич Колчак: «Нет ничего выше Родины и служения Ей» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Матисен договорился с Бруснёвым, что тот непременно побывает на Новосибирских островах и попробует дождаться Толля на о. Новая Сибирь. Но перед этим к оставшимся на «Заре» экспедиционным собакам нужно было докупить еще несколько; приготовить шесть хороших нарт; приобрести в Усть-Янске нужное количество рыбы для корма собакам и нанять пять промышленников-якутов. И после окончания полярной ночи (около 1 февраля) эта партия должна отправиться на острова.

Если же к этому времени Толль и Бируля вернутся на материк, то Бруснёв еще с осени заготовит для них у Чай-Поварни (мыс Святой Нос) достаточное количество ездовых оленей, на которых они сами доберутся до поселка Казачье. Если же на материке никто не появится, Бруснёв вместе с Толстовым и проводниками на шести нартах отправятся на острова им навстречу. [21] Отчет лейтенанта Матисена о плавании яхты «Заря» в навигацию 1902 г. и о возвращении экипажа в Иркутск // Изв. ВСОИРГО. 1904. Т. 35. № 2. Иркутск, 1904. С. 127.

«Зарю» приходилось покинуть. Охранять ее был оставлен матрос Толстов. Он должен был дождаться замерзания бухты и передать шхуну на хранение промышленнику Торгенсону, жившему вместе со своей семьей на Быковском носу. А затем он, вероятно, и должен был отправиться на о. Фадеевский.

2 сентября «Лена» снялась с якоря. «Заря» отсалютовала ей флагом. Все долго не уходили с палубы, провожая прощальным взглядом родную шхуну. Многие догадывались, что это был последний салют «Зари».

В музее поселка Тикси среди экспонатов, посвященных Русской полярной экспедиции под руководством Э. В. Толля, есть миниатюрная копия баркентины «Заря» (баркентиной, или шхуной-барком, моряки называли судно, бывшее когда-то барком, охотившимся на китов или тюленей, но с грот-мачты которого впоследствии сняли прямые паруса).

Уже в Петербурге на заседании Академии наук, где поднимали вопрос о спасении барона Толля, лейтенанту Матисену было поручено определить судьбу шхуны «Заря». Поэтому зимой 1903 г. он вновь совершает поездку в бухту Тикси, снимает с яхты все ценное научное и навигационное оборудование, приборы и остается ждать весеннего ледохода, чтобы передать шхуну новым владельцам. Там же, на совещании в Академии наук, было решено уступить ее торгово-промышленной фирме Анны Ивановны Громовой Ленского речного пароходства «в благодарность за оказанные полярной экспедиции услуги».

23 июля 1903 г. на «Заре» был спущен флаг и, к сожалению, о дальнейшей судьбе первого исследовательского судна России, принадлежащего Академии наук, мало что известно. Говорят, что потрепанная временем шхуна, а вернее, ее разрушенные части и обломки, долго находились в порту Тикси. Еще в 30-е годы прошлого века их можно было видеть на берегу, куда, вероятно, оставленное без охраны судно было вынесено бурей. А потом и эти следы затерялись.

Речные суда весьма редко поднимались до устья Лены. И молодые офицеры, зная, как им повезло, с нетерпением ждали встречи с легендарной дельтой. Устье Лены, действительно, похоже на греческую букву «дельта» и, как уверяют опытные моряки, нет на земном шаре устья большего размера, чем это. Основание треугольника по морскому берегу составляет 425 км, а на площади дельты может спокойно разместиться целое государство – 30 тыс. кв. км!

И Колчаку сразу же вспомнилась карта, где р. Лена кажется похожей на могучее дерево – корни ее ушли в океан, а крона достигает Байкала.

Только река – не дерево, и сила ее не в корнях, а в кроне, т. е. в многочисленных притоках. 4,5 тыс. км бежит река, не уставая, а делаясь все мощнее и полноводнее. Бежит через 20 параллелей, то прорываясь через горные цепи, то разливаясь долинным привольем. Бежит через века. И, как утверждают моряки, немного найдется на земле рек, способных сравниться с Леной, а уж в Сибири-то точно нет ей равных.

Лоцманских карт в то время еще не существовало. И капитан, боясь сесть на мель, вел пароход только днем. «Лена» тяжело и медленно поднималась вверх по реке, и, стоя на палубе, Колчак мог часами наблюдать за ее могучим и стремительным течением, встречать и провожать острова, отмели, перекаты, любоваться огромными медно-красными скалами, вылизанными ветрами и водами…

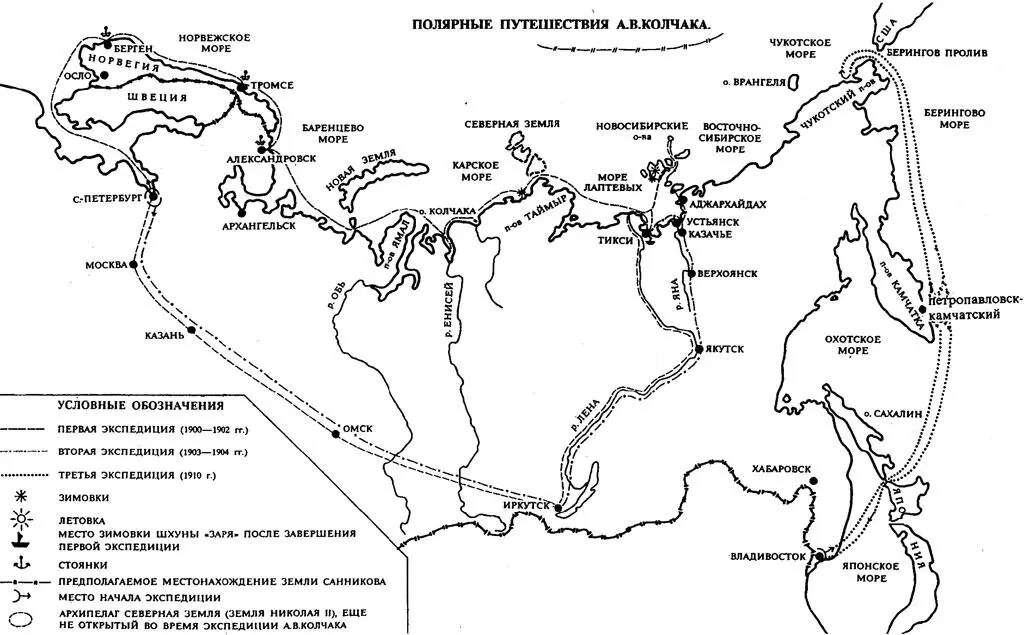

Полярные путешествия А. В. Колчака ( Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Исследователь, адмирал, Верховный правитель России. М., 2003)

Ночью во время стоянки, когда Колчаку не спалось, он выходил на палубу и видел небо, усеянное массой звезд. Казалось, что для темноты не осталось места. Звезды были большие и не очень, белые, синие, зеленоватые. Какие-то из них мерцали, какие-то нет. Александр Васильевич внимательно всматривался в небо, пытаясь отыскать свою «полярную» звезду. Кстати, висели они так низко над головой, что, казалось, до этой звезды можно легко дотянуться и, осторожно сняв, засунуть ее себе за пазуху на счастье…

В разговоре с капитаном Александр Васильевич чувствовал его особое, как бы почтительное отношение к великой реке. «Характер-то у нее с норовом, озорной. Вот течет себе как ни в чем не бывало, а сама исподволь готовит каверзу. Вдруг в неделю обмелеет да начнет корабли на мель сажать, – не торопясь, рассказывал капитан. – А то, наоборот, взыграет в пору летних дождей, буйно разольется и начнет затапливать долины да прибрежные деревеньки. Вот Якутск, например, куда мы сейчас идем, в старину трижды затапливался и трижды переселялся на новое место».

Между тем, несмотря на все принятые меры, через несколько дней у Носова началось заражение крови, и 10 сентября он умер. Через два дня его похоронили в поселке Булун (первый значительный населенный пункт на Лене) возле церковной ограды. Здесь же покинул пароход и Бруснёв – ему нужно было получить от исправника разрешение на продление «срока отлучки от места ссылки», а потом уже вернуться в Казачье.

До Якутска добирались почти месяц, и только 30 сентября пассажиры сошли на берег. Событие это даже запечатлено в летописи г. Якутска за 1902 г. «30 сентября возвратился с низовий Лены пароход “Лена” с грузом и некоторыми членами из экипажа “Зари”, с лейтенантом Ф. А. Матисеном во главе. “Заря” оставлена в гавани Тикси».

Знакомство: Якутск, Якутский тракт, Иркутск

И опять надо было ждать: санный Иркутский тракт еще не действовал.

Путешественники начали приводить в порядок коллекции, вычислять и высчитывать, составлять и переписывать отчеты. Хорошими помощниками им в этих делах оказались политические ссыльные, совершенно безвозмездно они старались как можно больше быть полезными ученым.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: