Владимир Фрумкин - Певцы и вожди

- Название:Певцы и вожди

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фрумкин - Певцы и вожди краткое содержание

В первой части своей книги «Певцы и вожди» В. Фрумкин размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы.

Вторая часть посвящается неподцензурной, свободной песне. Здесь воспоминания о классиках и родоначальниках жанра Александре Галиче и Булате Окуджаве перемежаются с беседами с замечательными российскими бардами: Александром Городницким, Юлием Кимом, Татьяной и Сергеем Никитиными, режиссером Марком Розовским.

Книга иллюстрирована редкими фотографиями и документами, а открывает ее предисловие А. Городницкого.

В книге использованы фотографии, документы и репродукции работ из архивов автора, И. Каримова, Т. и С. Никитиных, В. Прайса.

Помещены фотоработы В. Прайса, И. Каримова, Ю. Лукина, В. Россинского, А. Бойцова, Е. Глазычева, Э. Абрамова, Г. Шакина, А. Стернина, А. Смирнова, Л. Руховца, а также фотографов, чьи фамилии владельцам архива и издательству неизвестны.

Певцы и вожди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

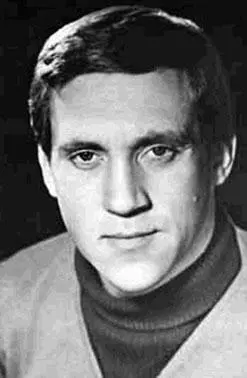

Владимир Высоцкий

Неполный, слабый перевод,

С живой картины список бледный…

Эти пушкинские строки вспоминаются мне всякий раз, когда я вижу нотную запись «поющихся стихов» наших лучших бардов. Ибо у каждого из них – своя манера подачи, сугубо своя интонация, своя звуковая атмосфера, неповторимая «тональность души», которую никак не передать абстрактными значками на бумаге.

Похожая сцена состоялась у меня с Александром Городницким, который попросил меня записать три-четыре песни для регистрации в Управлении по охране авторских прав.

Тогда одним моментом писал он мне клавир,

а после документы отнес свои в ОВИР…

– вспоминал Алик через много лет в стихотворении, которое начиналось так:

Жилв Питере когда-то мой друг-музыковед.

В Соединенных Штатах живет он много лет…

Александр Дулов, Александр Городницкий, Анна Наль. Ноябрь 1991

Цепкая память Городницкого сохранила и другой эпизод моей песенной биографии, который стал для меня чем-то вроде шоковой терапии: первый из цикла абонементных вечеров-концертов «Молодость, песня, гитара» в клубе «Восток» при Доме культуры пищевой промышленности на улице «Правды». Вести эти вечера (в зале на 900 мест) пригласили меня, а вскоре и литературоведа Юрия Андреева с условием, что, помимо «самодеятельных песен», в концертах будут звучать и произведения профессионалов – членов творческих союзов. Первый вечер – дискуссию (он состоялся 20 октября 1965 года) было решено построить так: в первом отделении выступают барды (москвич Александр Дулов и ленинградцы Борис Полоскин, Евгений Клячкин, Валентин Вихорев, Виталий Сейнов и Валерий Сачковский), во втором – композитор Андрей Петров и поэт-песенник Лев Куклин.

В своей мемуарной книге 1991 года «И вблизи, и вдали» Городницкий приводит мое вступительное слово к концерту, в котором я попытался обосновать этот взрывоопасный замысел:

«Нам хотелось бы слить воедино… две песенные культуры, которые до сих пор существовали и развивались параллельно… Мне вспоминается почему-то такое сравнение: торжественное открытие канала, который соединяет две реки… Вынимается последний кубометр земли… и две реки благодарно сливаются вместе. Правда, бывают два способа: либо взорвать перемычку, либо вынуть оттуда последний оставшийся кубометр. Нам хотелось бы надеяться на мирный способ. Цель этих вечеров будет достигнута, если и те, и другие – и профессиональные, и самодеятельные авторы – почерпнут для себя много нового и свежего. В этом случае не останутся в накладе и зрите ли…» [90] А. Городницкий, «И вблизи, и вдали», АО «Полигран», Москва, 1991, стр. 320. Расшифровка магнитофонной записи была сделана старейшим энтузиастом самодеятельной песни Н. Ф. Курчевым.

Мирного слияния, на которое я по наивности до некоторой степени рассчитывал, не произошло, да и не могло произойти. Зрители, среди которых преобладала научно-техническая молодежь, в накладе остались, структура вечера вызвала у них неподдельное недоумение, если судить по реакции зала, по выступлениям слушателей и их ответам на заранее розданные опросные анкетки. «Уважаемый музыковед Фрумкин! – прочитали мы в одной из них. – И вы серьезно можете говорить о тех и этих песнях? Это же несовместимо! Вы же умный человек, неужели вам не стыдно этого контра ста? Да, были и во втором отделении неплохие песни (хотя они и исполнялись манерно), но в общем – тягостное впечатление».

Еще два отзыва:

«Товарищи, где ваше чувство меры? Две половины вашего концерта не стыкуются. Публика смеется над вами. Нельзя путать настоящие песни с большим подтекстом с песнями эстрады».

«В дальнейшем не сочетать эстраду с самодеятельными песнями и их исполнителями. Сравнение – увы – не в пользу эстрады. Ей не хватает искренности и непосредственности». [91] Цит. изд., стр. 323.

Горькая пилюля пошла мне впрок. Нестыковка, несовместимость этих двух песенных потоков открылась для меня с потрясающей очевидностью. И вскоре, после двух-трех повторных попыток впрячь «в одну телегу… коня и трепетную лань», мы решили распрощаться с профессионалами – несмотря на сопротивление руководства ДК, смертельно боявшегося ленинградского партийного и гэбистского начальства, которое с повышенным вниманием относилось к тому, что происходило на улице Правды, 10. Так закончилась эта причудливая песенная схватка – советская версия турнира средневековых мейстерзингеров или трубадуров…

Песня негромкая, внешне неказистая явно превзошла свою самоуверенную соперницу, представшую перед публикой в блеске самых современных профессиональных доспехов. Чем же? Что притягивало этих студентов, инженеров, лаборантов, научных сотрудников, физиков и лириков, казалось бы, к эфемерной, наскоро слепленной, будто сымпровизированной песне? Оригинальное объяснение этого феномена дал в том же зале, но два года спустя Владимир Высоцкий.

1967 год. Ленинградская студия кинохроники снимает его выступление для фильма-диспута «Срочно требуется песня». Спев свою знаменитую «Но парус, – порвали парус!», Володя заговаривает об эстрадной песне, об информационной бедности ее текстов: «Есть, например, песня, которая начинается так: “На тебе сошелся клином белый свет. / На тебе сошелся клином белый свет. / На тебе сошелся клином белый свет, / Но пропал за поворотом санный след”… Никакой информации! И два автора там!» [92] Авторы текста М. Танич, И. Шаферан. Эта сцена описана А. Городницким в цит. изд., стр. 331.

У самого Высоцкого информации хоть отбавляй, ее плотность высока даже в его ранних песнях, виртуозно стилизованных под блатную лирику. Мое внимание на это обратил Юрий Кукин, рассказавший о том, как он, будучи в геологической экспедиции в Сибири, пел эти песни Высоцкого их героям – бывшим уголовникам. «Представляешь, они ничего не поняли. Не успевали за смыслом. Слишком много информации на единицу времени…»

«Информационный» подход к оценке песен, примененный Высоцким, подсказал мне идею доклада на музыковедческой конференции РСФСР в Ленинграде. Сообщение, которому я дал обтекаемое название, чтобы не насторожить устроителей конференции, состояло из сравнительного анализа «Песни о Родине» Дунаевского и Лебедева-Кумача и кукинской «Тридцать лет – это время свершений». Я попросил присутствующих заново вслушаться в слова классической советской песни и вдуматься в то, что они нам сообщают. Начал я с припева, который здесь, вопреки общепринятой традиции, не замыкает, а открывает куплет песни:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Энн Маккефри - Хрустальная певица [= Певцы Кристаллов]](/books/126919/enn-makkefri-hrustalnaya-pevica-pevcy-kristall.webp)