Эмиль Паин - Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России

- Название:Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-98379-012-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эмиль Паин - Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России краткое содержание

Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы еще продолжим оценку тех механизмов, с помощью которых администрации Путина удалось в невиданно короткие сроки «переломить» процесс дезинтеграции России. А сейчас стоит задаться вопросом, насколько в то время была актуальной сама задача смены стратегии управления регионами и диктовалась ли она только необходимостью борьбы с дезинтеграцией страны.

Дезинтеграция страны: реальность угроз и адекватность методов противодействия

Уже отмечалось, что с середины 1990-х годов в регионах России не было зафиксировано ни одного серьезного проявления сепаратизма, за исключением сепаратизма в Чечне, который проявляется и сегодня, в период, когда, по определению президента, «расползание государственности позади». Уже во второй президентский срок Ельцина в Кремле не выстраивалась очередь региональных лидеров за подписанием новых договоров между регионами и центром, да и те, которые были подписаны после Татарстанского договора, отличались таким уровнем декларативности прав регионов, что их не приводят в доказательство угрозы дезинтеграции даже самые ревностные сторонники централизации и унитаризма. Вся их критика сосредоточена на первом договоре 1994 года.

Устойчивость российской федеративной системы прошла проверку на прочность в период экономического кризиса 1998 года, хотя поначалу казалось, что именно он подтолкнет Федерацию к неминуемому распаду.

После объявления федеральным правительством дефолта практически все регионы стали предпринимать меры экономической самозащиты, которые, казалось бы, реально угрожали сохранению экономической целостности страны. Так, по материалам Госкомстата России, к сентябрю 1998 года 79 регионов ввели административное регулирование цен на продукты питания и запрет (либо ограничение) на их вывоз за пределы соответствующего региона. В прессе заговорили о том, что «продовольственный сепаратизм посильнее политического» [50] Коновалов В. Губернаторы перегораживают страну // Известия. 1998. 22 сент.

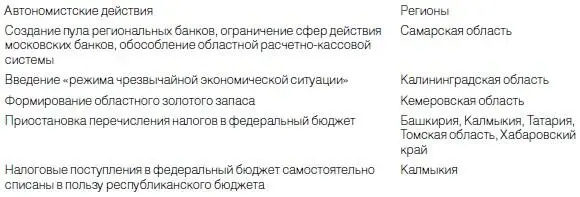

. Еще страшнее выглядели действия ряда регионов по обособлению региональной финансовой системы и отказу от перечисления налогов в федеральный бюджет (см. табл. 3).

Подобные действия дали повод известным российским политикам говорить о распаде России как чуть ли не о свершившемся факте. О реальной опасности «потерять» Россию 2 сентября 1998 года заявил исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский [51] Программа «Гость дня» на радиостанции «Эхо Москвы» 2 сентября 1998 года.

. Вслед за ним 3 сентября такую же опасность признал красноярский губернатор Александр Лебедь [52] Программа «Герой дня» на телеканале НТВ 3 сентября 1998 года.

. Неделей позже лидер проправительственной думской фракции НДР Александр Шохин уже прямо обвинил главу правительства в том, что тот «не сумел сохранить финансово-экономическую, а значит, и политическую целостность России» [53] «Интерфакс», Москва, 9 сентября 1998 года.

. Что касается публицистов и ученых, то они буквально соревновались друг с другом в мрачности прогнозов распада России. Если журналист А. Венедиктов исходил из предположения о распаде как одномоментном акте и называл 17 августа днем, «когда в России территории и регионы начинают жить отдельной жизнью от Москвы и от федеральных властей» [54] Интервью на радиостанции «Эхо Москвы» 28 сентября 1998 года.

, то историк В. Логинов, признавая распад России неизбежным, отводил ему целую эпоху [55] Программа «Новости» на телеканале REN-TB 6 сентября 1998 года.

.

В это же время получили распространение идеи введения чрезвычайных административных мер по нормализации ситуации. Губернатор Сахалина Игорь Фархутдинов предложил отменить республики и ввести губернскую форму управления [56] РИА «Новости», Москва, 23 сентября 1998 года.

. Губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын предложил заполнить вакуум власти за счет создания «федеральных округов» в границах восьми региональных ассоциаций экономического сотрудничества. Это должно было, по мысли губернатора, «помочь Российскому государству, правительству и Администрации президента сформировать ту вертикаль власти, которая бы была работающей и взаимообязанной» [57] Программа «Большие деньги» на телеканале НТВ 29 сентября 1998 года.

. Не правда ли, эта идея очень напоминает ту, которая впоследствии была реализована президентом Путиным в 2000 году? Те же слова про «вертикаль власти » и та же ставка на общение федеральной власти не с 89 лидерами субъектов Федерации, а с руководителями нескольких региональных округов. Правда, вместо предлагаемых восьми федеральных округов Путиным было создано семь, и не в рамках экономических ассоциаций, а в границах военных округов. Не была реализована также идея Лисицина о взаимных обязательствах центра и регионов, вместо этого была создана система прямого подчинения нижестоящих звеньев вышестоящим. Но главное не в этом.

Ни в то время, ни позднее не было никакой нужды в чрезвычайных административных мерах, поскольку в России уже сложились обычные, я бы даже сказал, классические механизмы, надежно обеспечивающие сохранение целостности Федерации.

Уже через три недели после дефолта и шока, на время парализовавшего всю систему управления, федеральная власть включила обычные правовые механизмы борьбы с экономической автаркией. И их использование привело к неожиданно быстрому успеху. Так, 23 сентября 1998 года генеральный прокурор Юрий Скуратов дал указание всем прокурорам субъектов Федерации проверить законность действий местных властей [58] ТАСС: Новости властных структур России от 23 сентября 1998 года.

, и уже на следующий день они были опротестованы. Многие должностные лица, пусть и не первые, а всего лишь исполнители, были привлечены к уголовной ответственности. Еще раньше (10 сентября) Центробанк России отозвал лицензию Банка Калмыкии, по сути, ликвидировал его. Республика дорого заплатила за попытку присвоить себе средства, предназначенные для уплаты федеральных налогов.

С «сельскохозяйственным сепаратизмом» довольно быстро и жестко расправился рынок: те края и области, которые ограничили вывоз продовольствия, в ответ перестали получать бензин и горюче-смазочные материалы (это в сентябре-то, в уборочную кампанию!), поэтому вынуждены были сами отменить свои решения. Ни в одном из регионов не удался эксперимент по административному замораживанию цен. Через два месяца после августовского кризиса, к октябрю 1998 года, от проявлений экономического сепаратизма в России не осталось и следа, и сегодня о том эпизоде помнят разве что специалисты-аналитики. Если даже чрезвычайные проблемы удалось решить обычными инструментами (правовыми и экономическими), то еще легче было таким же способом решать рутинные вопросы, скажем, постепенно устранять различия в законодательствах многих субъектов Федерации. При этом не лишен резона и вопрос о том, в какой мере асимметрия региональных законодательств в принципе представляет собой угрозу для целостности государства и нужно ли обязательно ее преодолевать. Об этом мы еще поговорим, а пока замечу, что, на мой взгляд, уже тогда вполне уверенно можно было утверждать, что период «расползания государственности» завершен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: