Array Коллектив авторов - Вверх по реке времени. Российские школьники об истории XX века. Сборник работ стипендиатов Фонда Михаила Прохорова – лауреатов Всероссийского исторического конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век»

- Название:Вверх по реке времени. Российские школьники об истории XX века. Сборник работ стипендиатов Фонда Михаила Прохорова – лауреатов Всероссийского исторического конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-98379-164-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Вверх по реке времени. Российские школьники об истории XX века. Сборник работ стипендиатов Фонда Михаила Прохорова – лауреатов Всероссийского исторического конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век» краткое содержание

Вверх по реке времени. Российские школьники об истории XX века. Сборник работ стипендиатов Фонда Михаила Прохорова – лауреатов Всероссийского исторического конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наверное, нигде, как в Кронштадте, полиция не была столь бесправна. Силы блюстителей порядка были слишком малы. Моряки как бы играли с полицией, дразнили ее и в порядке развлечения убегали от полицейских. Но все это продолжалось до тех пор, пока сами городовые не переходили грань. В противном случае пощады не было. Савватеев рассказывает такую историю. Компания матросов шла по улице, громко разговаривая и напевая. На одернувшего их полицейского никто не обратил ни малейшего внимания. Тот подбежал и потребовал замолчать. А в ответ услышал: «Отойди, китайская свинья!» Возмущенный полицейский начал свистеть: звать на помощь товарищей. По мнению моряков, это было уже слишком. Полицейского скрутили и изрядно побили. Все его знаки отличия были сорваны, шашка переломана пополам. Из отобранного револьвера был сделан победный салют в воздух. В итоге городовой был увезен в госпиталь, а матросы при одобрении собравшейся публики ушли своей дорогой.

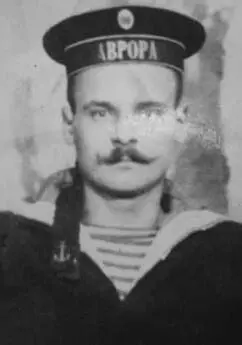

Минный машинист Н. Савватеев с другом-сослуживцем Рудковым, 1903

Николай Афанасьевич Толстошеин

Кисель-Загарянский

Матрос Николай Савватеев, 1898, архив В.Н. Вохмянина

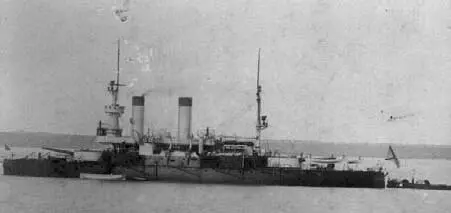

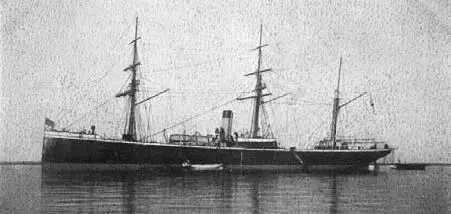

Броненосец «Апраксин»

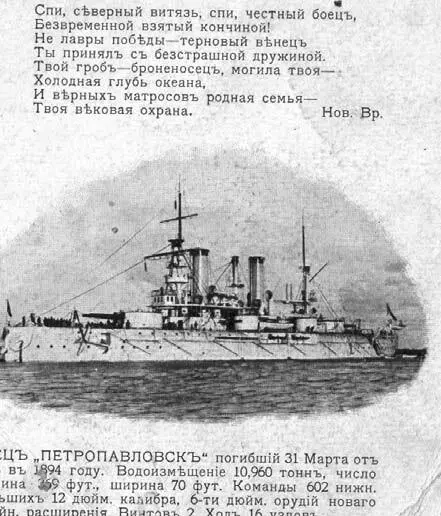

Памятная открытка в годовщину гибели адмирала С.О. Макарова, архив Н.К. Медведевских

Николай Афанасьевич Толстошеин

Машинист линкора «Слава омутнинец» Илья Кузнецов, 1910-е, архив Н.К. Медведевских

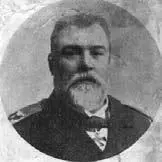

Контр-адмирал Н.И. Небогатов, командир 3-й тихоокеанской эскадры

Вырезка из газеты, которую всю жизнь хранил Н.М. Савватеев; архив В.Н. Вохмянина

Броненосец «Сенявин»

Заметным явлением в жизни города было проживание здесь известного на всю Россию протоиерея Иоанна Кронштадтского (Ивана Ильича Сергиева). Всю жизнь прослужив в кронштадтском Андреевском соборе, он снискал огромную известность как благотворитель и молитвенник за больных. Со всех концов России «в различных обмундированиях, кафтанах, поддевках, с котомочками» к Иоанну стекались паломники в надежде получить от него благословление. У Андреевского собора они бродили толпами. Но не только они не давали проходу известному протоиерею. Не менее упорно с требованием подаяния Иоанна осаждали босяки и ночлежники Кронштадта. «Иоанну без охраны жандармов нельзя было ни пройти, ни проехать», – свидетельствует Савватеев. Еще при жизни на Иоанна Кронштадтского в России смотрели как на святого чудотворца. Но нет пророка в своем отечестве. «Кронштадт и матросы были иного чувства», – многозначительно замечает Николай Савватеев.

Что хотел сказать этим омутнинский балтиец, нам трудно судить. Остается лишь предполагать, что особого религиозного чувства у моряков не было. На каждом корабле был свой священник, утром и вечером систематически пелись молитвы, даже во время плавания велись богослужения, моряки ходили на исповедь, но это в глазах матросов было своего рода обязаловкой. Говели немногие, а религиозные праздники переходили в самую откровенную пьянку и разгул. В 1902 году именно на Пасху в Кронштадте произошла страшная драка моряков с солдатами, приведшая к многочисленным человеческим жертвам. Остановить побоище смог только адмирал Макаров.

Адмирал Сергей Осипович Макаров был не только начальником Кронштадтского порта. Из дневников Савватеева видно, что Макаров – живая легенда Кронштадта. Для матросов это своего рода флотский символ, который они наделяли чертами идеального офицера. Слухом о его подвигах полнились корабли и флотские экипажи. Как правило, моряки прославленного адмирала видели издали и в прямой контакт с ним не вступали. Николай Савватеев впервые увидел Макарова в марте 1899 года, когда тот вел с постройки ледокол «Ермак». Адмирал, «белобородый, в штатском платье», стоял на мостике. Приход первого мощного ледокола стал событием для российского флота того времени. Толпилась многочисленная публика, стояли сотни извозчиков. По-видимому, больше Савватеев Макарова не встречал, однако его присутствие ощущал постоянно. Макаров и Кронштадт начала XX века были неотделимы. Как и многие моряки, Николай с надеждой следил за отъездом адмирала на театр боевых действий в Порт-Артур. Все ожидали чуда, но чуда не произошло. Вместо этого последовала быстрая гибель адмирала. В этом усмотрели нечто мистическое. Тем более что опытный флотоводец, страхуясь, со своим флагом находился то на одном, то на другом корабле, а море впереди себя тралил, чтобы не подорваться на мине. Но именно от мины он и погиб вместе со всей командой (около 700 человек). Практически мгновенно. Море выбросило только пальто Макарова. Оно было подобрано крейсером «Гайдеман», и, по словам Савватеева, матросы «целовали подол пальто, как святыню». «Смерть адмирала Макарова, – пишет он, – потрясла матросов. Сразу пошел разговор между этою братиею: „Конец Порт-Артуру“. И не поможет награда иерусалимского патриарха наместнику Алексееву… крест с частицею древа Животворящего Креста Господня».

Таковым видел Кронштадт начала XX века Николай Савватеев. По-видимому, таким же он был в глазах других матросов того времени.

Федор Раскольников в книге «Кронштадт и Питер» вспоминает свою встречу с И.А. Буниным, которая произошла весной 1917 года. Сидя на оттоманке с поджатыми ногами, писатель засыпал редактора кронштадтского «Голоса правды» вопросами, и главный из них был: «Правда ли на улицах Кронштадта матросы убивают каждого попавшегося офицера?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: