Сергей Алексашенко - Русское экономическое чудо: что пошло не так?

- Название:Русское экономическое чудо: что пошло не так?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-110856-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексашенко - Русское экономическое чудо: что пошло не так? краткое содержание

Русское экономическое чудо: что пошло не так? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

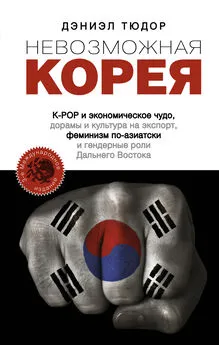

График 9.

Объем производства молока, сливочного масла и сыров России, 2000–2017 гг. (100 % = 2000 г.)

Нет ничего удивительного и в том, что производство молока и сливочного масла в России практически не растет (график 9) – тот же самый сегмент, что и производство мяса говядины, длинный производственный цикл, неблагоприятные климатические условия: одним словом, успехов не видать, а в 2015-м вообще была стагнация.

На первый взгляд, стоит удивиться тому, что не растет, а вернее, устойчиво снижается с 2013 года производство колбасных изделий. Казалось бы, это уже пищевая промышленность, на климат кивать не приходится, но… есть и другие напасти. А именно, сначала стагнация, а потом и снижение реальных доходов населения, которое начинает всерьез экономить. Вот и попала колбаса “под нож” секвестра семейных бюджетов.

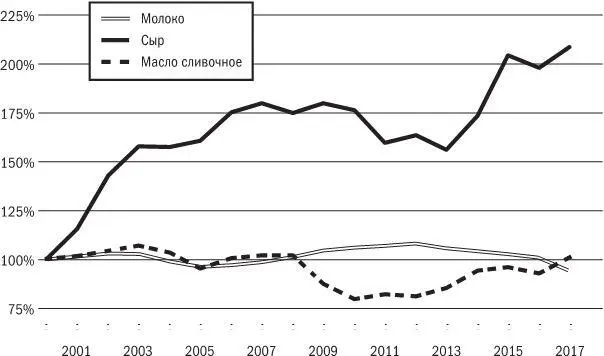

График 10.

Производство сливочного масла и сырных продуктов и импорт пальмового масла в Россию, 2010–2017 гг. (100 % = 2010 г.)

Самыми яркими и очевидными успехами политики контрсанкций и импортозамещения стал резкий скачок в производстве сливочного масла и сырных продуктов (график 10). И скачок этот совершенно четко датируется 2014 годом, и, следовательно, можно уверенно говорить о наличии причинно-следственных связей. Проблема только одна – вместо сыра российское население получило “сырный продукт”, созданный отечественными умельцами на основе пальмового масла. Для сливочного масла и творога таких терминов не нашлось, но многочисленные публикации в центральных и региональных СМИ говорят о том, что на классическое сливочное масло и творог производимые в рамках импортозамещения продукты мало похожи [34] Глядя из будущего. Количество нареканий в отношении качества суррогатных продуктов нарастало с каждым месяцем, и весной 2018 г. правительство поручило трем ведомствам – Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роска-чество – провести комплексную проверку рынка молочной продукции. Результаты огорошили всех: 60 % проверенного творога и творожных изделий, 36 % сливочного масла и 20 % молока не соответствовали стандартам качества. В 14 % проверенного сливочного масла и в 12 % молока было обнаружено наличие растительных жиров (пальмового масла), что категорически запрещено техническими регламентами.

.

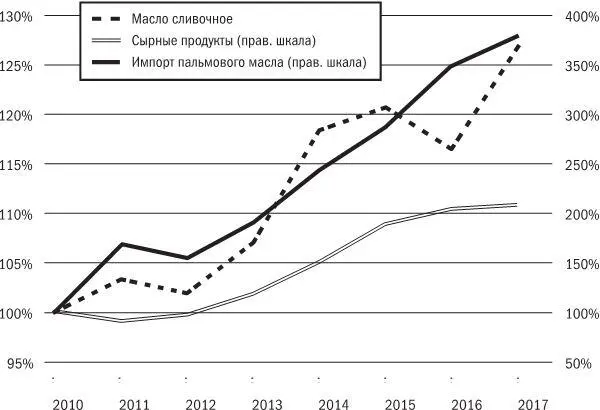

График 11.

Производство рыбы в России, 2010–2017 гг. (100 % = 2010 г.)

Самым “ярким примером” импортозамещения по-русски является ситуация с производством живой и охлажденной рыбы (график 11). В 2011–2013 годах этот сегмент достаточно уверенно рос и, казалось, готовился повторить успехи свиноводства и птицеводства, но тут случилось введение российских контрсанкций, под которые попали мальки рыбы, неожиданно оказавшиеся результатом высокотехнологичного производства, которое родственники друзей российского президента и подмосковного губернатора [35] Речь шла о компании “Русское море” (позднее – “Русская аквакультура”), основными акционерами которой в то время были друг президента Путина Г. Тимченко и брат подмосковного губернатора А. Воробьева, которая заняла монопольные позиции в производстве мальков рыбы в России.

просто не смогли наладить, и… отрасль стремительно покатилась вниз. На этом фоне производство мороженой рыбы продолжает расти.

Как выглядят успехи российской экономики в импортозамещении санкционных овощей и фруктов, Росстат решил просто не рассказывать, а Минэкономразвития в своем обзоре незатейливо сообщило, что “основными факторами, замедляющими процессы импортозамещения овощных культур, являются низкий уровень товарности овощной продукции (порядка 37 %), высокая доля производства в хозяйствах населения (67,2 %), а также недостаточное количество тепличных комплексов для обеспечения потребности населения овощами закрытого грунта во внесезонный период”. Почему российские бизнесмены не строят теплицы, эксперты министерства решили не говорить.

Подводя итоги, можно еще раз сказать, что российское сельское хозяйство остается едва ли не самым стабильно растущим сектором российской экономики, но контрсанкции и политика импортозамещения пока не привели к статистически значимым результатам, которые могли бы свидетельствовать об их успешности.

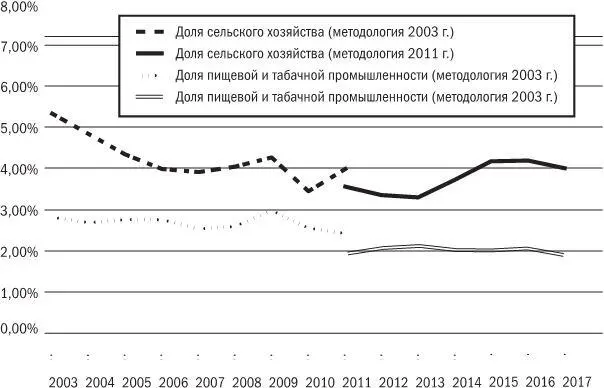

График 12.

Доля сельского хозяйства и пищевой промышленности в экономике России (%% от валовой добавленной стоимости [36] Валовая добавленная стоимость (ВДС) является основной частью валового внутреннего продукта (ВВП) и отличается от него на величину чистых налогов, отражая исключительно результаты работы экономики без учета внешних факторов (главным образом цены на нефть) и налоговой политики.

), 2003–2017 гг.

И последнее. Специально для кремлевских фантастов, которые считают, что именно рост в сельском хозяйстве станет тем самым мотором, который потянет вверх всю российскую экономику. В 2002 году, когда цены на нефть еще не начали свой фантастический рост, когда об ипотеке говорили лишь как о несбыточной мечте, доля сельского хозяйства в российском ВВП составляла 5,3 %. По итогам 2015 года она составила чуть больше 3,9 % (график 1.10.). Если сельское хозяйство будет в ближайшие двадцать лет расти с той же самой средней скоростью, как оно росло начиная с 1999 года, а вся остальная экономика будет расти со скоростью 1 % в год, то к концу этого периода доля сельского хозяйства в ВВП вырастет до… тех самых 5,3 %, которые были 14 лет назад. Если же предположить, что в следующие двадцать лет российское сельское хозяйство будет расти в полтора раза быстрее (5 % в год), а вся остальная экономика будет ежегодно расти на те же самые 1 %, то средние темпы роста экономики повысятся с 1,1 % до 1,2 %, а доля сельского хозяйства вырастет к концу периода до 7,3 %.

Слабоват мотор получается. Я бы на него не надеялся…

Поколение с подрезанными крыльями

2017

До начала XIX века сравнивать страны по объему ВВП было достаточно просто. У всех государств была примерно одинаковая структура экономики, минимальное использование оборудования и, следовательно, примерно одинаковая производительность труда. В результате, чем больше было население страны, тем больше была ее экономика.

С началом промышленной революции ситуация начала быстро меняться. Способность стран создавать и внедрять более современное оборудование привела к тому, что количество рабочей силы перестало быть самым главным фактором роста экономики. Но это не значит, что от демографии в экономике теперь ничего не зависит. Посмотрите, как демографические процессы будут влиять на экономику России в ближайшие десятилетия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: