Татьяна Тютюнникова - Уроки музыки. Система обучения К. Орфа

- Название:Уроки музыки. Система обучения К. Орфа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2000

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Тютюнникова - Уроки музыки. Система обучения К. Орфа краткое содержание

Книга содержит материал для музицирования, а также советы и методические рекомендации опытного педагога-практика.

Она адресована учителям музыки, музыкальным руководителям, преподавателям сольфеджио, методистам, а также всем, кто интересуется вопросами творческого обучения.

Уроки музыки. Система обучения К. Орфа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Моделирование звуковысотных отношений

• Речевое. Подражая голосам животных и птиц, дети знакомятся с контрастными регистрами звучания. Глиссандируя голосом вверх-вниз (качели, горка) и произвольно спускаясь и поднимаясь голосом по «небесной» лестнице (топ-топ, скок-скок), дети изучают выразительные возможности регистров и своего голоса.

• Графическое . В нем присутствуют различные варианты полных и неполных (2—3 ступени) лесенок.

• Пространственное . Моделирование рукой в воздухе направления мелодической линии.

• Графическое плюс двигательное . На полу чертятся мелом две линии, дети по знаку педагога поют любые известные слова на два звука, а несколько человек могут прыгать с линейки на линейку, соответственно направлению мелодии. Интонацией может быть октава, квинта, терция (У кота Воркота колыбелька золота):

Моделирование динамики

• Речевое. В речевых упражнениях: крик—шепот, громкая ритмизованная — тихая речь.

• Двигательное. Очень интересная для детей игра: показать движениями туловища сначала на месте, а затем двигаясь по классу, громкое и тихое звучание, а также переходы и перепады динамики. Занятие может проходить под музыку, которую исполняют все дети, или в тишине. (см. во второй части модель «Падает лист»).

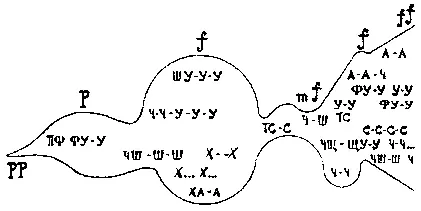

• Графическое. Использование различных рисунков для изображения контрастной или различных переходов переменной динамики в играх с инструментами и звуками речи:

• Пространственное. Показ руками в воздухе объемов, имитирующих степень громкости и переходы динамики.

Моделирование фактуры и партитуры

• Речевое — одноголосие и унисон (все декламируют одно и то же), двухголосие (речевой канон), многоголосие (каждый говорит свое, то, что хочет, — речевой кластер).

• Двигательное — одноголосие (соло), унисон (одно движение все вместе), двухголосие (каждый свое или последовательность движений каноном), многоголосие (каждый выполняет свою последовательность движений — кластер).

• Графическое — использование символической условной записи (геометрических фигур, цвета), карточек с рисунками инструментов, расположение их в необходимой последовательности на полу, на доске.

• Пространственное — использование различных предметов для создания

модели фактуры (карандаши, ластики, линейки, мячи, скакалки и пр.) или партитуры (инструменты в нужной последовательности) .

Моделирование музыкальной формы

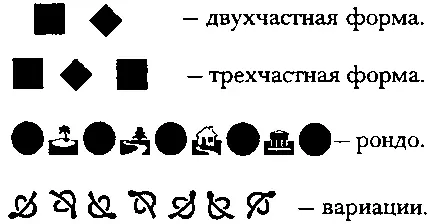

• Пространственно-графическое — использование условной записи (геометрических фигур, цвета), карточек, предметов для обозначения разделов формы:

Глава 4. Психология и педагогика

Главное и самое важное — это атмосфера урока. О ее первостепенном значении знают, говорят и пишут все педагоги, пробующие работать творчески. Увлеченность детей, их внутренний комфорт, раскованность, почти сразу пропадающий комплекс «я не умею», «меня не учили» — это удивляет и привлекает. Легкое, неавторитарное общение педагога с учениками во время урока не только предоставляет возможность ролевых изменений, переключений, но и предполагает шутку, смех в затруднительных, неожиданных и парадоксальных ситуациях.

Одной из важнейших функций музыки, как известно, является коммуникативная. Ее смысл заключается в человеческом общении, наслаждении музыкой вместе со всеми. Атмосфера урока элементарного музицирования создается особым качеством общения партнеров. Это общение с полным правом можно назвать игровым. В него включены как равноправные партнеры и ученики и педагог. Педагог при этом оказывается в непривычной для себя ролевой ситуации: он не только наставник, он и участник, организатор и вдохновитель игровой деятельности детей. Игровое общение на занятиях обладает большим творческим потенциалом, богатством эмоциональных оттенков, неожиданностью поворотов ситуаций, смен ролей. Оно является той благодатной почвой, на которой всходят «семена» творчества. Игровое общение — это почти всегда импровизация, его создание на уроке требует от педагога артистизма, духовной тонкости, искренней заинтересованности в происходящем. Дети (и взрослые тоже!) с вдохновением и радостью откликаются на возможность такого общения. Но педагог при этом должен быть естественным в ситуации игры, участвовать в ней вместе с детьми и получать от нее удовольствие.

Учитель на уроке всегда должен быть готов дать некий импульс, который может всколыхнуть фантазию детей, зажечь их желанием придумывать и делиться своим творчеством с классом. Он должен уметь инициировать энтузиазм, быть сверхэмоциональным, если это необходимо. Но при этом он должен помнить, что детей нельзя обмануть: только в том случае, если педагог сам совершенно искренне участвует во всем происходящем на уроке (играет в детском оркестре, шуршит смятой газетой, изображая мышку, водит хоровод, импровизирует движение, мяукает и т.д.), дети будут увлечены уроком.

Сложность такого освоения общения лежит в области глубоко личностной: не каждый педагог, воспитанный в авторитарной системе, настроен на создание для ребенка возможности занять активную позицию, чтобы тот не просто усваивал, а познавал. И тем более не каждый ориентирован на интенсивное, равноправное межличностное взаимодействие с детьми на уроке. Практика показывает, что в наших условиях знакомства с литературой для освоения такого опыта оказывается недостаточно. Необходим навык, который можно получить либо в процессе работы, путем «проб и ошибок», либо в моделируемой практике — на семинаре, в ходе прямой передачи опыта и тренировки навыка.

На семинаре каждый практический урок с педагогами моделирует урок с детьми на более высоком уровне.

Здесь соблюдаются все главные психолого-педагогические условия, необходимые для организации творческого музицирования: личная заинтересованность всех участников, их высокая коммуникативность, настроенность и готовность к общению, сотворчеству. Ощущение себя раскованным, свободным от условностей — вот то условие, с которого начинается вхождение в увлекательное действо под названием «элементарное музицирование». Оно строится на неравнодушии и изначальном глубоком уважении к партнеру, понимании ценности ощущений «второго плана», которые возникают в таком контакте, их высокой духовности. То, что чувствуется, но не поддается описанию словами, — в этом заключается истинный смысл, ради которого люди собираются и музицируют. Перед этой сущностью меркнут и оказываются маловажными все остальные мотивы. Испытав однажды радость на уроке, человек будет стремиться испытывать ее вновь и вновь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: