Мортен Хансен - Коллаборация

- Название:Коллаборация

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн, Иванов и Фербер

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:9785001008460

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мортен Хансен - Коллаборация краткое содержание

Коллаборация - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда люди получают вознаграждение только за достижение поставленных целей, они начинают уделять внимание лишь собственной работе. Во многих компания действует такая форма система мотивации, связанная с результатами отдела. Такая организация вызывает накопительное поведение, так как люди уделяют внимание только собственным целям, что исключает помощь внешним сотрудникам [109].

Как ни парадоксально, акцент на управлении эффективностью деятельности в последнее десятилетие создан «временным голодом» [110](выражение профессора Гарварда Лесли Перлоу). Работники испытывают давление рабочих обязанностей, они чувствуют нехватку времени на помощь другим; обоснованные просьбы о помощи рассматриваются как тяжелый груз, отвлекающий от собственной работы. Поэтому люди сталкиваются с компромиссом — выполнять свою работу (при этом не помогать другим) или помогать другим (при этом выполнять меньше собственной работы). Мое исследование проектных групп HP времен 1990-х выявило компромисс: членам групп, помогавших другим, требовалось больше времени на выполнение собственного проекта, поскольку они тратили ценное время на помощь и не успевали закончить свой проект [111].

Как говорится в пословице, знание — сила: чем больше знаний у одного и меньше у остальных, тем более он влиятелен в организации.

Так зачем делиться знаниями, делаясь менее влиятельным и в конечном счете лишним? Если люди боятся потерять власть и стать менее ценными в организации, распространяя свои знания, они будут склонны накапливать их.

Массовое накопительное поведение присутствовало в спецслужбах до атаки 9/11. Обратимся еще раз к примерам из начала главы. Во-первых, сотрудники ЦРУ из Куала-Лумпура не поделились имевшейся информацией с ФБР и Госдепартаментом. Во-вторых, в случае с Михдхаром агент ФБР Джейн, ссылаясь на «стену», отказалась делиться информацией с агентом, который занимался расследованием атаки на «Коул». В-третьих, агенты, прочитавшие сообщение из Феникса, решили не распространять его.

Стимулы для разведки США были невероятно низки. В ФБР каждое региональное управление имело собственные критерии эффективности: число задержаний, предъявление обвинений и доказательства виновности. Сотрудников заботило только достижение своих целей, а не трата личного времени на помощь региональным управлениям. Более того, в организации даже существовали поощрения за противодействие обмену информацией. Как отмечается в докладе 9/11, «система поощрений каждого управления противодействует обмену информацией с рисками (возбуждения уголовного дела, гражданскими рисками и внутренними административными санкциями) и незначительному числу поощрений за обмен информацией» [112]. Что ж, если люди могут попасть в тюрьму за обмен информацией с другими агентствами, легко понять, почему они стремились к накопительству [113]. Децентрализованная структура работы спецслужб, низкие меры поощрения и боязнь раскрытия информации внесли свой вклад в создание накопительного климата в спецслужбах.

3. Барьер поиска

Многие компании знают поговорку: «Если бы мы знали то, что мы знаем». Она подразумевает, что где-то в компании кто-то знает способ решения проблемы. Загвоздка вот в чем: тот, у кого проблема, не может найти того, у кого решение. Это и есть барьер поиска. В отличие от предыдущих барьеров, где люди не стремятся к взаимодействию, барьер поиска подразумевает невозможность найти информацию и информаторов.

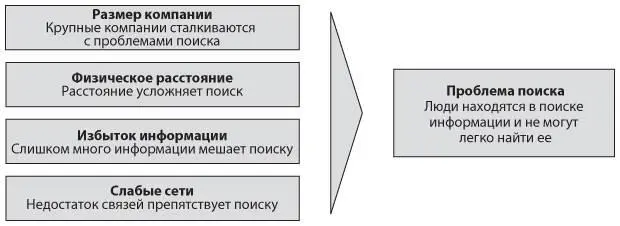

Поиск нужных нам знаний может занимать слишком много времени. В моем исследовании сектора разработок HP времен 1990-х говорится, что отделы разработок и инноваций тратили много времени, наводя справки об интересующих ноу-хау и маркетинговой информации в других отделах компании (это время стоило до 5 % бюджета на персонал) [114]. В итоге один из отделов тратил на поиск 22 % общего времени на разработку: около 20 % общего бюджета проекта уходило на оплату поиска людей! Разные факторы могут усложнять процесс поиска (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Третий барьер: в чем сложность поиска

Чем крупнее компания, тем серьезнее проблема поиска. Мое исследование 107 компаний показало, что менеджеры крупных компаний оценивали барьер поиска гораздо выше, чем в небольших компаниях. В свою очередь, размер компании связан с количеством бизнес-единиц, продуктовой линейкой, дочерними компаниями и географией сбыта: в более крупных компаниях больше отделов, в которых необходимо искать информацию, и это усложняет ситуацию.

Компании, разбросанные по городам, регионам, странам и континентам, сталкиваются с более серьезными проблемами поиска, чем работающие на территории одной страны [115]. Люди предпочитают взаимодействовать с теми, кто рядом.

В своем известном исследовании проектной компании Томас Аллен, профессор MIT, показал, что коммуникация между двумя разработчиками напрямую зависела от расстояния между их рабочими местами: чем ближе находились рабочие места, тем лучше была коммуникация. Когда рабочие места находились друг от друга более чем на 25 метров, общение практически полностью прекращалась [116].

У меня получились похожие результаты, когда я изучал 41 бизнес-единицу в HP времен 1990-х [117]. Они меньше взаимодействовали по мере увеличения расстояния между ними. Фактически наибольший разрыв в коммуникации происходил, когда дистанция увеличивалась хотя бы на километр: как только две бизнес-единицы переставали находиться в одном помещении, их взаимодействие ослабевало. При расстоянии более 1000 км вероятность сотрудничества полностью исчезала. Основная причина в том, что неудобно искать знания и собеседников в отдаленных отделах.

7 декабря 1941 г. в 7:02 двое военнослужащих, работавших на радиолокационной станции рядом с Перл-Харбором, обнаружили объект, похожий на самолет, в 137 милях к северу от острова Оаху (Гавайи). Они позвонили в информационный центр, где неопытный сотрудник сказал им не обращать внимания на увиденное. Они так и сделали. Через 53 минуты японцы атаковали Перл-Харбор, что послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.

Самая важная информация, как о приближающемся самолете, была перекрыта нерелевантной информацией. Как считает Роберта Вольштеттер, написавшая авторитетную книгу о сигналах тревоги в Перл-Харборе, «не удалось предупредить атаку не из-за отсутствия релевантных материалов, а из-за избытка нерелевантной информации» [118]. Коэффициент шума был слишком высоким. То же самое можно сказать и про спецслужбы 9/11: полезные единицы информации, упомянутые в начале главы, были утеряны в океане данных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: