Елена Мусорина - Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов

- Название:Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Православная Таганка

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9901638-1-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Мусорина - Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов краткое содержание

Книга посвящена 1000-летию города Ярославля, празднование юбилея которого состоялось 12 сентября 2010 года. Торжество, прошедшее на самом высоком уровне, позволяет нам по-новому взглянуть на историю Москвы: ее возраст определяется возникновением торгового пути «из варяг в греки», на котором Москва являлась одним из перевалочных и торговых пунктов. Не исключено, что по этому торговому пути пришел сюда, во время своей миссии, апостол Андрей Первозванный, где и проповедовал святое Христово учение.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

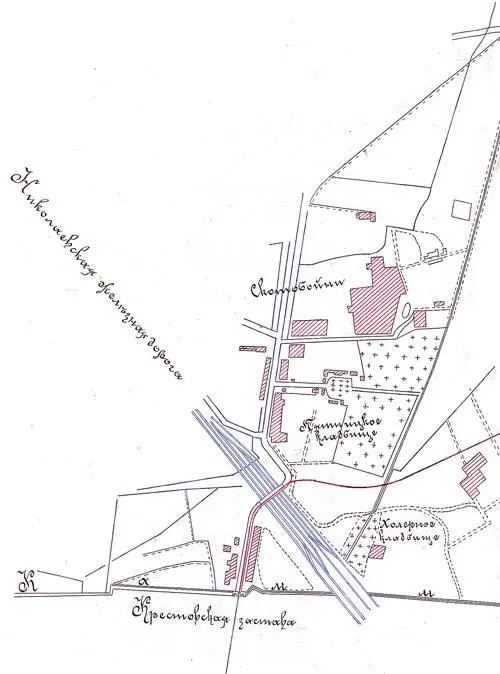

Местность за Крестовской заставой. Показаны Пятницкое и Моровое кладбища.

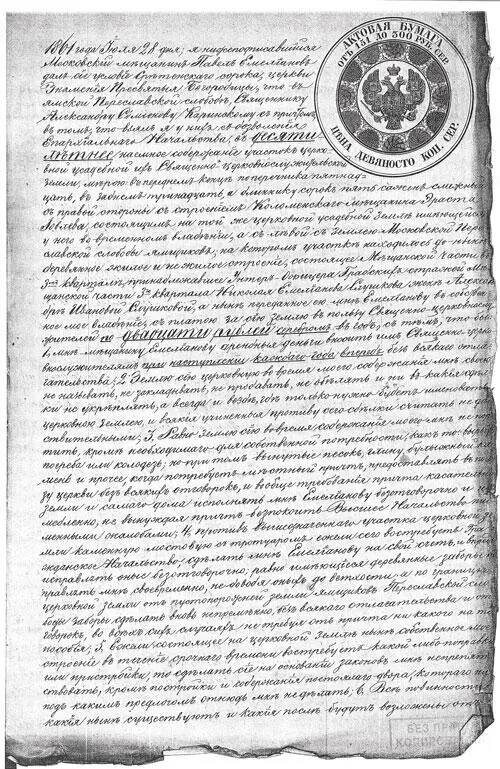

Контракт на аренду церковной земли Знаменской церкви в Ямской Переславской слободе. 1861 год.

К середине XIX века приход Знаменской церкви насчитывал 1000 прихожан, не считая прибывавших в зимнее время приезжих из уезда и соседних губерний крестьян, желавших подработать в Москве. Поэтому прихожане стали ощущать потребность в расширении помещения храма. В 1840 году по причине небольшого пространства трапезной Знаменской церкви, для устранения тесноты, в одной трапезной церкви, для большего помещения молящихся, разобрана была, отделявшая трапезу от холодной церкви каменная стена в арке. Вместо разобранной стены были сделаны стеклянные рамы по другой конец арки в стене холодной церкви, что значительно прибавило площади в трапезной церкви. Но пространство для растущего количества прихожан все равно оказалось недостаточным.

В октябре 1851 года, в бытность церковным старостою Почетного гражданина Александра Адрианова Савельева, по предложению приходского священника Александра Семенова Каринского, было решено произвести некоторые переделки в храме, а именно вынуть стеклянную арку, отделяющую настоящую холодную церковь от теплых приделов, и всю церковь сделать теплою. Для этого в настоящей церкви были поставлены голландские печи. Цель этого предприятия была в том, чтобы в зимнее время дать возможность всем и каждому без утеснения быть на молитве при богослужении.

В 1857 году часть прихожан с новым церковным старостой обратились в Московскую Духовную Консисторию с просьбой «о восстановлении в церкви арки, отделяющей теплую церковь от холодной, а устроенные в холодной церкви и не приносящие никакой пользы печи сломать. Поскольку, по неопытности ли архитектора или по другим причинам, неискусно сложенные в настоящей церкви четыре печки нисколько не приносят тепла и не принесли пользы для церкви, кроме излишне безвозвратных расходов, утраченных в течение трех лет на отопление и освещение её».

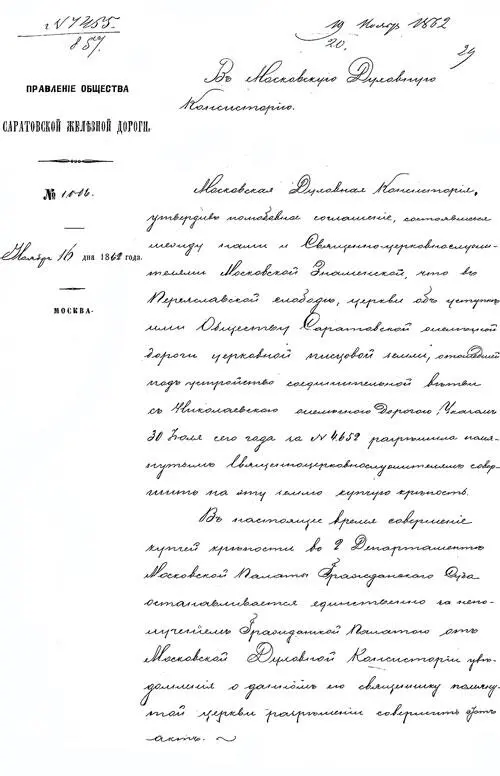

Соглашение об уступке священнослужителями Знаменской, что в Переславкой слободе, церкви Обществу саратовской железной дороги церковной земли, под устройство соединительной ветви, 1862 год. ЦИАМ.

По освидетельствованию, произведенному старшим архитектором Правления IV округа Путей сообщения и Публичных зданий Козловским, при местном причте и прихожанах оказалось, что «устроенные в настоящей церкви печи доставляют при 25° мороза тепла совершенно достаточно. На стенах и сводах церкви по неоднократному наблюдению, никакой сырости не возникает, хотя иногда образуется от большого стечения народа, на поверхности масляной шпатлевки неизбежная влажность, которая в тот же день и высыхает». Архитектор Козловский также объяснил, что «существующие ныне в церкви печи, по своему устройству хотя и доставляют, как выше объяснено тепла достаточно, но когда оные будут приходить в ветхость, то при переделке их вновь нужно будет употребить во внутрь их железные короба, гжельские кирпичи и трубы с достаточными поддувалами, после чего, как потребность топлива уменьшится, так и сухость в церкви будет чрезвычайная. Впрочем, топление печи нужно производить правильно и дровами хорошего качества» [38].

Но некоторые из числа прихожан снова объявили, что они всё-таки желают отделить настоящую церковь от трапезной стеклянными рамами в арке, как было прежде. Другая же часть прихожан возражала, говоря о том, что «через таковое разделение церкви, значительно уменьшится помещение для прихожан, в особенности при многочисленном их стечении в праздничные дни, ибо в ней по правилам архитектурного размещения может помещаться молящегося народа до 200 человек, да и в совокупности с настоящею, только до 400 человек. А в приходе же нашем постоянных жителей насчитывается более 1000 душ. Следовательно, и в двух может помещаться менее половинного числа прихожан, не включая приезжающих на зимнее время из деревень поселян и проживающих в нашем же приходе, которые все в праздничные дни постоянно бывают в нашей церкви при Богослужении. При том приход наш увеличивается ежегодно постройкою новых домов, через что народонаселение значительно умножается, в особенности работающими на железной дороге. По сему предполагаем, что в скором времени необходимо будет расширить церковь новыми пристройками, а не уменьшать разделением аркою».

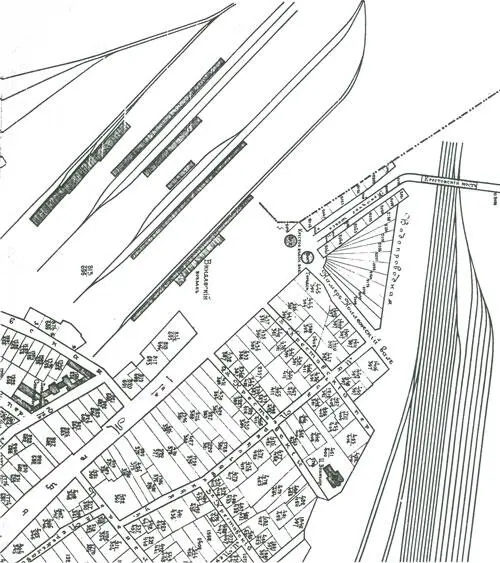

Фрагмент плана Мещанской части г. Москвы 1917 года с железнодорожными подъездными путями.

Московская Духовная Консистория, выслушав оба мнения, вынесла решение: «вышеозначенное прошение некоторых прихожан Знаменской в Ямской Переславской слободе церкви об оставлении по-прежнему настоящей церкви холодною, с отделением аркою от теплой, оставить без уважения. Священнику означенной Знаменской церкви Каринскому и церковному старосте, Московскому купцу Анисимову вменить в обязанность, чтоб они сделанные г. Архитектором Козловским замечания приняли в соображение и руководствовались ими в случае переделки печей» [39].

С 1845 года под Санкт-Петербургско-Московскую железную дорогу отошла писцовая церковнослужительская земля, за которую церковь Знамения Божией Матери в Ямской Переславской слободе получила капитала 66250 рублей серебром. Капитал был обращен в 1860 году в непрерывно-доходные билеты Государственного Банка, процентных денег по которым получалось ежегодно 2650 рублей на содержание причта. В 1862 году из церковной усадебной земли было взято под Ярославскую и Саратовскую железные дороги еще 10244 кв. сажени сенокосной церковной земли [40].

В 1888 году алтари приделов были вынесены вперед, в линию с главным. До нашего времени на южной стене трапезной над свечным ящиком сохранилась сообщающая об этой перестройке памятная мраморная доска: «По благословению Его Преосвященства Иоанникия митрополита Московского и Коломенского положено основание приделов во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Христова Иоанна и во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца в присутствии местного о. благочинного и настоятелей храма протоиерея Федора Гавриловича Беляева и священника Василия Петровича Флерина при церковном старосте Московском купце Егоре Максимовиче Козлове и при членах, строителях храма Дмитрии Егоровиче Удальцове и Иване Ивановиче Безбородове 1888 года мая 22 дня». При этой перестройке боковые приделы были выдвинуты в ряд с главным и застроена с боков колокольня – здание приобрело тот вид, который имеет сейчас.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: