Елена Мусорина - Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов

- Название:Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Православная Таганка

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9901638-1-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Мусорина - Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов краткое содержание

Книга посвящена 1000-летию города Ярославля, празднование юбилея которого состоялось 12 сентября 2010 года. Торжество, прошедшее на самом высоком уровне, позволяет нам по-новому взглянуть на историю Москвы: ее возраст определяется возникновением торгового пути «из варяг в греки», на котором Москва являлась одним из перевалочных и торговых пунктов. Не исключено, что по этому торговому пути пришел сюда, во время своей миссии, апостол Андрей Первозванный, где и проповедовал святое Христово учение.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К сожалению, и эта модернизированная система давала недостаточно воды для населения Москвы. В 1832 году водопровод был вновь перестроен по системе, предложенной бароном Дельвигом, но самою кирпичную галерею невозможно было исправить, так как она, постоянно давала новые трещины и вода все больше и больше убывала. В конце 1840-х годов необходимость в воде оказалась настолько ощутимою, что тогдашний генерал-губернатор, граф Закревский, испросил Высочайшего соизволения на перестройку водопровода. Для усовершенствования водопровода предполагалось заменить кирпичную галерею чугунным водоводом. В 1853 году барон Дельвиг, заступивший на место директора московских водопроводов, приступил к улучшению водопровода и увеличению притока воды. Уровень воды в Мытищах был понижен на 60 см. Кирпичная галерея от Мытищ до Алексеевского была заменена чугунным водоводом. В Мытищах было выстроено машинное здание и поставлены две паровые машины для накачивания воды из подземного резервуара в верхний резервуар, помещенный в машинном здании. В Алексеевской водокачке старые машины заменены более мощными, также системы Уатта. От Алексеевского до Сухаревой башни проложен второй чугунный водовод. В Сухаревой башне поставлен второй резервуар вместимостью около 7000 ведер. Сеть труб по городу увеличена на 47 км. В 1858 году водопровод по проекту Дельвига был закончен.

Портрет военного инженера Андрея Ивановича Дельвига. Художник И.Е. Репин.

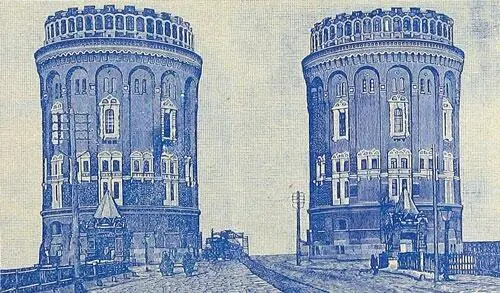

Крестовские водонапорные башни.

С 1876 по 1888 год проводились новые изыс-кания по развитию московского водопровода. Новый проект было поручено составить инженерам Шухову, Лембке и Кнорре. По этому проекту предлагалось добывать воду не только из Мытищинских источников, но и в местности, расположенной близ Сокольников, между селами Леоновым и Богородским, то есть из того же Яузского бассейна, в верхней части которого расположены Мытищинские ключи. В разработках проекта нового водопровода участвовали также инженеры Н. П. Зимин, Г. К. Дункер и А. П. Забаев [7].

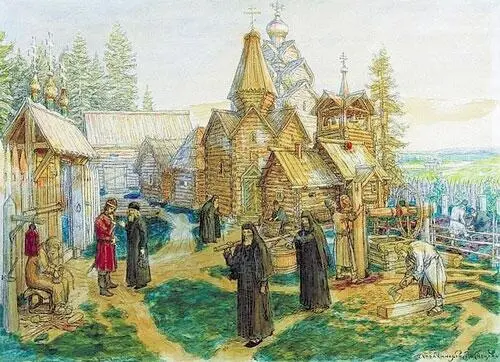

Селение Радонеж, где провел свое детство преподобный Сергий (в младенчестве Варфоломей). Рисунок А. Васнецова из журнала «Живописное обозрение». 1892 год.

Настоящей архитектурной достопримечательностью местности у Крестовской заставы были Крестовские водонапорные башни. Как и многие другие сооружения обновленного Мытищинского водопровода, они построены в едином стиле по проекту архитектора М. К. Геппенера. Располагались они по обе стороны от Крестовского путепровода и служили как бы сторожами при выезде из границ Москвы того времени. Они с честью послужили городу (одно время в них размещался даже музей народного хозяйства), но к 1940 году их, к сожалению, снесли, как снесли еще ранее знаменитую Сухареву башню, также долгое время служившую помещением для резервуара Мытищинского водопровода.

Троице-Сергиева Лавра Художник А. М. Васнецов. 1908–1913 гг.

На северных окраинах столицы находится множество святынь и славных исторических мест. Но главной и самой посещаемой частью окрестностей Москвы была и остается дорога «к Троице», в Троице-Сергиеву Лавру. Этот маршрут отмечен паломническими местами в Подмосковье, где преподобный Сергий останавливался по пути в стольный град. Это – селение Хотьково с древним Покровским женским монастырем (там похоронены его родители, преподобные Кирилл и Мария). Далее – село Абрамцево и местечко Радонеж, известное вышедшими оттуда многими радонежскими подвижниками; здесь же находится целебный источник, радонежская церковь и памятник преп. Сергию. «…Троицкий монастырь свят не только для сердец набожных, но и для ревностных любителей отечественной славы; не только россияне, но и самые просвещенные иностранцы, знающие нашу историю, любопытствуют видеть места великих происшествий… и ту дорогу, по которой столь часто цари русские езжали и ходили на богомолье испрашивать победы или благодарить за нее Всевышнего в обители, основанной святым мужем и патриотом: сердце его, забыв для себя все земное, желало еще благоденствия Отечеству». «Лавра со всех сторон окружена горами, покрытыми когда-то дремучим лесом. Святой Сергий, рожденный в несчастные времена нашего Отечества, когда внешние неприятели и внутренние раздоры обращали Россию в истинную юдоль плача, в самой цветущей юности удалился от света, который представлял ему горестное зрелище злодейств и бедствий …Но святой угодник, как говорит почтенный историк Лавры, сокрыв себя в пустыне, не мог сокрыть имени своего. Мирские добродетели ищут славы; она сама находит небесную святость и не щадит ее скромности. Скоро уединение благочестивого Сергия сделалось известным, и многие старцы захотели молиться вместе с юношею. Вот происхождение сей обители, смиренной в своем начале, славной и великолепной впоследствии …Святость Лавры торжествовала, когда Москва и окрестности ее представляли ужас язвы. Когда все деревни на Троицкой дороге и даже здешние слободы были опустошены ею, ни один человек не заразился в монастыре, отворенном для всех молельщиков, которые толпами приходили в него» [8].

Оборона Троице-Сергиевой Лавры. Художник С.Д. Милорадович. 1894 год.

В Троице-Сергиевой Лавре бережно сохранялись реликвии и летописи, памятники и могилы, свидетельствующие об участии Лавры в главных исторических событиях как Руси, так и впоследствии России. «… Между колокольнею и Троицким собором стоит каменный обелиск, сооруженный митрополитом Платоном. Там, на белых мраморных досках, изображены четыре эпохи славы и незабвенные услуги, оказанные Троицким монастырем России:

1) Когда Димитрий, вдохновенный любовию к отечеству, осмелился …сразиться с татарами, он спешил принять совет и благословение Сергия, который не только утвердил его в сем великом предприятии, но дал ему и двух святых иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябя, ставших героями на поле брани. Хотя радость народа и торжество Дмитрия были кратковременны; хотя злобный Тохтамыш скоро после того опустошил Россию и выжег Москву… Но Дмитрий Донской подал добрый пример, и великий князь Иоанн им вскоре воспользовался, свергнул иго, а Москва в стенах своих увидела пленных князей татарских.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: