Юрий Алянский - Рассказы о русском музее

- Название:Рассказы о русском музее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1964

- Город:Ленинград? Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Алянский - Рассказы о русском музее краткое содержание

Книга состоит из популярно написанных очерков, посвященных отдельным произведениям живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, хранящимся в собрании Государственного Русского музея в Ленинграде.

Рассказы о русском музее - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он ходил в сопровождении А. В. Луначарского по залам музея, всматривался в старинные иконы, сам очень похожий на рублевских апостолов, высказывал наркому свое восхищение. Когда-то, лет тридцать пять назад, Шоу работал в газете художественным критиком. Потом он стал большим художником и тонким, благодарным зрителем. «Я никогда не любил ходового искусства, — писал Шоу, — не уважал ходовой морали, не верил в ходовую религию». В русских иконах писатель увидел не ходовую религиозную форму, не ханжескую христианскую добродетель, а человеческую сущность национального искусства, живой народный гений.

Не только Бернард Шоу — талантом русских иконописцев восхищались и восхищаются многие выдающиеся люди Запада.

Русская икона не случайно завоевала международный авторитет, всеобщее восхищение. Она остается одной из вершин мирового изобразительного искусства, потому что никто не превзошел ее изяществом и лаконизмом рисунка, яркостью и чистотой цвета. Здесь торжествуют великая простота изображения и девственная чистота цвета, оригинальный взгляд на события библейской и человеческой истории.

Время древнерусского искусства ограничено датами: XI–XVII века. Его шедевры все полнее представали в собрании Отдела древнерусского искусства. В 1950-х годах начались экспедиции в различные районы страны для поисков и выявления новых произведений древности. Это были увлекательные поиски: на каждом шагу, в любой деревне, в заброшенной часовне могли оказаться подлинные клады, несметные сокровища. Их нелегко было найти, еще труднее — распознать. По цель оправдывала средства. И сотрудники музея путешествовали в непогоду, по бездорожью, забираясь в самые глухие уголки страны.

Иной раз искателей ждали горькие разочарования. Не везде берегли народное достояние, иные памятники искусства безвозвратно погибли при самых непростительных обстоятельствах. К счастью, в большинстве старинных городов и сел хранят память о прошлом. Экспедиции приносят бесценные находки. Ученым, художникам, научным работникам удается привозить в музей все новые сокровища.

Лучшие образцы иконописи заняли почетные места на стенах и стендах музея. Они говорят внимательному зрителю о многом. Время подчас стирало имена людей, создавших эти чудесные картины на дереве. Но время покорилось искусству, которое легко шагает через века.

Из двенадцатого века, из глухой кельи монаха-живописца явился «Ангел с золотыми волосами». Безымянный инок оказался большим художником, а его «ангел» — образом человечности, нетленной, нестареющей красоты, чистоты и юности. В огромных мечтательных глазах светится вечный огонь сочувствия человеку, его горю и радости. На языке церковников содержание этой иконы назвали бы, наверное, «милосердием». Дело, однако, не в названии: не веря в церковные мифы, мы свято верим в лучшие, благородные качества человеческого сердца. «Ангел с золотыми волосами» воплотил эту народную веру восемь столетий назад с необычайной выразительностью и силой.

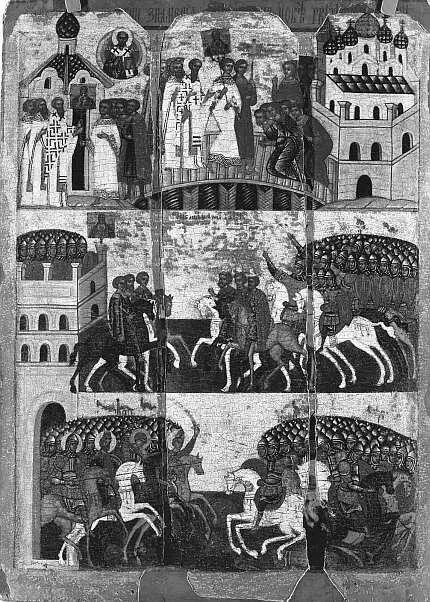

Икона становилась порой чудесным сплавом искусства и истории. Такова «Осада Новгорода суздальцами» — икона XV века, подлинный шедевр древнерусской живописи.

События, выбранные автором, показаны в трехъярусной композиции. Это великолепный живописный «микрофильм», повествующий о схватке между новгородцами и суздальцами, «микрофильм», где в сложном сочетании переплелись события древней истории, чувства патриотизма, владевшие жителями Новгорода, горячее стремление к справедливости.

В 1169 году суздальцы во главе с князем Андреем Боголюбский напали на древний Новгород, чтобы подчинить его своей власти. О том, как развернулась эта схватка, и рассказывает художник. В верхнем ряду изображен вынос новгородцами иконы богоматери из собора на городскую стену. В среднем ряду суздальцы обстреливают из луков новгородскую святыню и раненная стрелами врагов икона, по преданию, отворачивается от суздальцев, обращаясь лицом к городу. На нижнем рисунке — победа новгородцев: когда икона отвратилась от врагов, они ослепли и были перебиты.

Все это изображено тонким, четким рисунком, в ярких, чистых тонах.

Путь иконы из недр старой церкви в экспозицию или фонды музея — сложен. Иконы попадают в руки музейных работников почерневшими от времени или более поздних наслоений живописи. Они требуют огромного, кропотливого и терпеливого труда ученых, хранителей, реставраторов. Поэтому поиски, осуществляемые сотрудниками Отдела древнерусского искусства, проводятся обычно совместив с работниками реставрационных мастерских музея. Без виртуозного мастерства реставраторов, без их сложных спасательных работ многие иконы не увидели бы света…

Весной 1961 года очередная научная экспедиция Русского музея отправилась в Новгородскую область — в эту великую «империю» древнерусского искусства, на земли бывшего Новгородского княжества. Здесь в те далекие годы жили и трудились замечательные мастера иконописи.

Многие села и деревни остались позади, а ничего особенно примечательного не попадалось. Сотрудники музея завершали путешествие по Боровичскому району. Пора было возвращаться домой. По пути решили заехать в деревню Любони (что в пятнадцати километрах от села Кончанского, где жил в изгнании Суворов). Местные работники заверили ленинградских специалистов, что церковь в Любони бездействует, давно превращена в колхозный склад и искать таи поэтому предметы древней культуры бессмысленно. Однако энтузиастам своего дела никогда не хочется верить пессимистическим прогнозах.

И вот перед членами экспедиции небольшая церквушка сравнительно позднего происхождения. Окна наглухо забиты потемневшими от времени досками. На дверях ржавый амбарный замок. Кладовщик отворял церковь неохотно, уверяя, что ничего в ней, кроме зерна, нет.

Старая церковь, будто тоже нехотя, раскрыла свои двери со скрипом. После яркого солнечного света глаза не сразу привыкали к темноте и с трудом различали окружающие предметы. Почти до самых окон доходило навалом засыпанное зерно. Его слабо освещали тонкие лучи света — они пробивались между закрывавшими окна досками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: