Михаил Семаго - Типология отклоняющегося развития. Варианты аутистических расстройств

- Название:Типология отклоняющегося развития. Варианты аутистических расстройств

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-613-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Семаго - Типология отклоняющегося развития. Варианты аутистических расстройств краткое содержание

Отдельный раздел посвящен обзору и анализу практически всех коррекционных подходов, программ и технологий, используемых в нашей стране для помощи детям с РАС, включая условия применения, ограничения и противопоказания. Для каждого варианта и формы психолого-педагогической типологии приводится оригинальная логистика комплексного сопровождения и образовательный маршрут с учетом возрастных особенностей детей.

Книга ориентирована на самых разных специалистов медицинского и психолого-педагогического профиля, включенных в образование и сопровождение детей с аутистическими расстройствами. Она может быть использована в качестве учебного пособия для подготовки специалистов и магистров медицинских, психологических и педагогических вузов.

Типология отклоняющегося развития. Варианты аутистических расстройств - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дети четвертой группы «в контакте с другими людьми… быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна общая задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. Но при всех трудностях их аутизм наименее глубок и выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения – ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия».

При этом в заключение описания выделяемых групп О.С. Никольская отмечает: «Сами выделенные группы не рассматриваются нами как отдельные формы детского аутизма, скорее, это наш способ ориентировки в континууме выраженности нарушений возможностей ребенка активно взаимодействовать с людьми и обстоятельствами» ( Никольская , 2014).

В рамках этого подхода не описывается типологизация аутистических расстройств, связанная с различными вариантами регрессивных форм и различными сроками начала проявлений искаженного развития. На наш взгляд, для организационного обеспечения психолого-педагогической и иной помощи важна более строгая (в первую очередь в терминологическом плане) квалификация вариантов и форм этого вида отклоняющегося развития.

3.2.3. Психолого-педагогическая типологизация искажений развития

Любая дифференциация аутистических расстройств должна быть не только методологически обоснованной, но и ориентированной на создание адекватной комплексной помощи детям, включая как психолого-педагогическую коррекцию, так и специфическое медикаментозное лечение и другую медицинскую помощь, а также создание специальных условий в различных образовательных организациях. Помощь ребенку и поддержка его семье, образовательные и абилитационные технологии должны учитывать и чрезвычайную вариативность динамики психического и соматического развития ребенка с РАС. Вариативность требует от специалистов гибкого и адекватного актуальному состоянию ребенка изменения технологий. В некоторых случаях комплексная помощь может даже опережать появление негативных проявлений, что становится возможным только в ситуации прогнозирования динамики и характера изменения состояния ребенка. Эти задачи можно успешно решать лишь при условии наличия адекватной задачам дифференциации вариантов такого развития.

Кроме того, необходимо соотнести авторскую типологию с уже существующими, в том числе и с точки зрения терминологической обоснованности.

В основе нашего типологического подхода лежат дифференциально-диагностические критерии , позволяющие достаточно четко разграничить варианты и формы (внутри вариантов) искаженного развития.

К ним мы относим следующие:

1. Специфика истории раннего развития.

2. Динамика изменений состояния ребенка с возрастом, в том числе возраст начала регрессивных проявлений.

3. Характерные поведенческие феномены как отражение уровня дизадаптации.

4. Специфика развития чувствительности, в особенности изменение ее порогов.

5. Особенности социального взаимодействия, коммуникации и игры.

6. Особенности развития психических функций, в первую очередь речи.

7. Наличие сопутствующих неврологических и/или соматических заболеваний.

В той или иной степени эти критерии присутствуют и в определении логистики целостной коррекционной помощи во всех ее аспектах – психологическом, педагогическом, медицинском (Раздел 7).

Одним из наиболее важных критериев разграничения основных вариантов искажений развития является динамика психического развития, в первую очередь – наличие либо отсутствие тех или иных искажений, дефицитов в раннем возрасте и время их возникновения.

Другим не менее важным критерием, работающим уже на разграничение отдельных регрессивных вариантов искажений, являются динамика нарастания и объем утрат и дефицитов.

Важно! Логистика коррекционной помощи ребенку, независимо от варианта и формы искажений его развития, будет в огромной степени зависеть от наличия/отсутствия сопутствующих заболеваний неврологического и/или соматического характера.

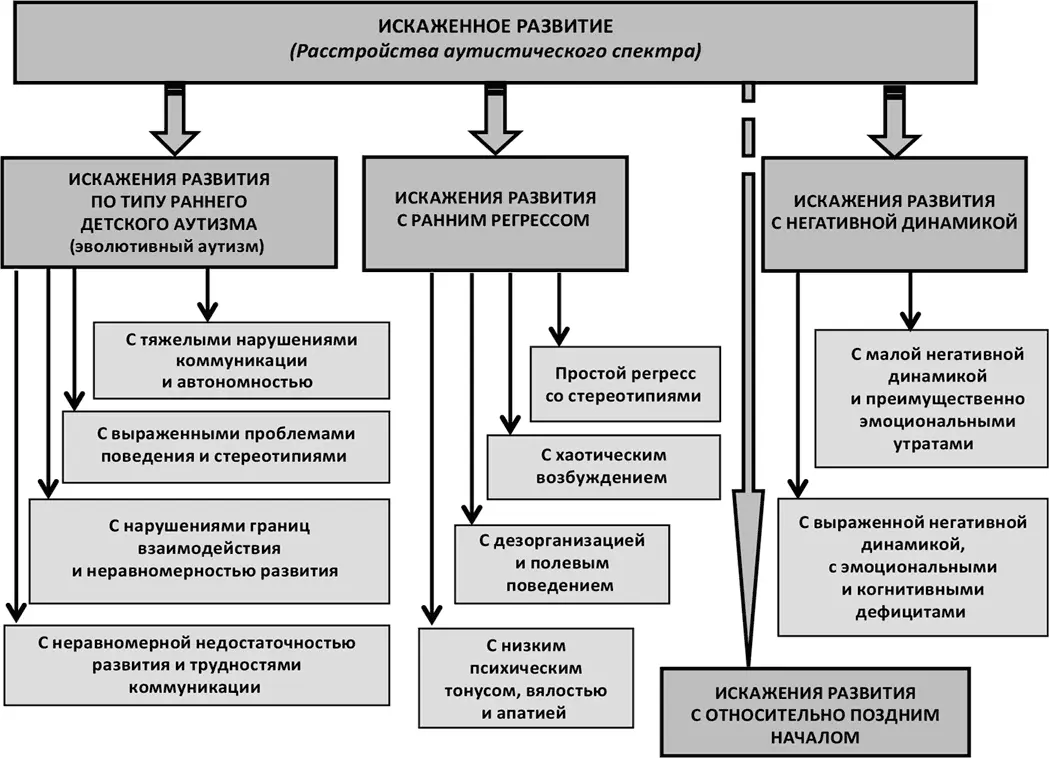

В общем виде спектр вариантов и форм искаженного развития представлен на Рис 4. Здесь представлена лишь общая их характеристика, детальное описание приведено в следующих двух разделах.

Напомним, что отклоняющееся развитие этого вида включает 4 варианта, но в целом его можно подразделить на две принципиально различные категории – условно говоря, эволютивныйи регрессивныйаутизм.

К первой категории (эволютивный аутизм) относится один из выделенных нами вариантов – искажение развития по типу раннего детского аутизма; основной критерий ее выделения – искажения практически с рождения и общий положительный градиент развития. А ко второй категории (регрессивный аутизм) – три оставшихся варианта искажений развития, объединенные тем, что у них есть период условно нормативного развития, после которого отмечается начало негативных изменений (см. главу 1.3).

I. Искажение развития по типу раннего детского аутизма (эволютивный аутизм).Основными критериями выделения эволютивного аутизма является присутствие искажений начиная с младенческого возраста, отсутствие регрессивных проявлений и, следовательно, медленный, но положительный градиент психического развития в целом (в особенности при адекватной психолого-педагогической коррекции). Это и позволяет говорить о пусть и предельно медленной, но позитивной эволютивности развития: развитие в целом не имеет негативной динамики и регрессивных проявлений.

Рис. 4. Типологическая схема искаженного развития

Этот вариант включает формы, в основе выделения которых лежат группы РДА (от 1-й до 4-й – в соответствии с функционированием четырехуровневой системы аффективной организации поведения и сознания), предложенные О.С. Никольской (1985, 1987). Такое погрупповое определение дизонтогенетических форм требует от специалиста хорошей методологической подготовки в области клинической психологии, достаточно глубокого знания модели аффективной организации и понимания функционирования всех системноорганизованных уровней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: