Ирина Подругина - Проектно-исследовательская деятельность: развитие одаренности

- Название:Проектно-исследовательская деятельность: развитие одаренности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-4263-0463-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Подругина - Проектно-исследовательская деятельность: развитие одаренности краткое содержание

Книга может быть интересна педагогам, психологам, а также родителям, стремящимся помочь своему ребенку в реализации заложенных в нем задатков.

Издание 2-ое, исправленное и дополненное.

Проектно-исследовательская деятельность: развитие одаренности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• Познавательная потребность – стремление к новому знанию, способу или условию действия.

Создаваемые на основе кластерного подхода терминологические мини- и макросистемы постепенно расширяются и углубляются в ходе осуществления практической деятельности.

В результате совместного обсуждения были отобраны наиболее употребительные варианты сочетаемости ключевых терминов, их синонимические ряды и приняты в качестве рабочих следующие:

• одаренность = способности высокого уровня;

• одаренный ребенок = обладающий высоким творческим потенциалом;

• сверходаренный ребенок = уникальный по своему творческому потенциалу ребенок = исключительно интеллектуально и художественно одаренный;

• степень одаренности = уровень одаренности = коэффициент одаренности;

• актуальная одаренность = реально проявляемая одаренность;

• конвергентное мышление = «горизонтальное», последовательное, логическое, однонаправленное, обычное; дивергентное = «вертикальное», идущее в различных направлениях, допускающее изменение путей решения проблемы, приводящее к неожиданным решениям, необычное, непривычное, небанальное;

• сензитивность = чувствительность (к новизне ситуации);

• продуктивность мышления = легкость выдвижения альтернатив;

• интеллектуально одаренные = обладающие когнитивными способностями;

• творческие способности = творческие возможности = креативность.

Заметим, что в определенных речевых ситуациях понятие «креативный» наполняется собственным содержанием, не тождественным значению слова «творческий». Как отмечает известный лингвист Алексей Шмелев, «сущность творчества – в открытии и создании чего-то качественно нового, имеющего значительную ценность. Это могут быть эстетические ценности, факты и законы, технические устройства. А слова «креативность», «креатив» используются в области рекламы, маркетинга и управления персоналом и подразумевают нестандартный подход к выполнению поставленной задачи или даже «поточное производство» идей. В номенклатуре специальностей появились «креативщик» и «криэйтор»; смешно было бы видеть объявление о вакансии творца» [137, с. 42].

Понимание креативности как способности генерировать неожиданные идеи, на наш взгляд, не сужает представление о задачах формирования творческой личности, а определяет важнейшее направление в развитии одаренных детей, актуальное для многих сфер профессиональной деятельности человека ХХI века.

В этом же ряду намечаются и смысловые цепочки, связанные с теорией деятельности: система операций = способы действия; качество психических процессов = свойства высшей нервной деятельности и др.

При помощи знака / обозначаются антонимические (или близкие к ним) отношения между понятиями одного смыслового ряда, например: потенциальная/реально проявляемая одаренность, общие/специальные способности и т. д.

Необходимо разъяснение в отношении следующих определений, применяемых в сочетании с термином «способности»: творческие, интеллектуальные, художественные . Достаточно часто в психологических исследованиях понятие «творческие способности» используется как синоним двух других определений (и мы оставляем за собой право использовать данное словосочетание и в узком значении), однако более научно выверенным является их разграничение, когда интеллектуальные и художественные способности рассматриваются как два вида творческой одаренности. Уместно, на наш взгляд, в целях организации поддержки одаренных детей отдельно говорить о интеллектуальной и художественной сторонах одаренности, понимая при этом, что они часто совмещаются в индивидуальном поле возможностей ребенка.

В активном понятийно-терминологическом багаже педагога, сопровождающего деятельность одаренного ребенка, должны находиться представления о компонентах творческого мышления , выделяемых на основе теста Торренса: высокая разработанность решений, высокая оригинальность, высокая продуктивность и гибкость. В случае, если все показатели высокие, мы можем говорить о разностороннем мышлении, формирование которого и становится целью работы по развитию интеллектуальных способностей школьника.

Тезаурус проблемы желательно дополнить понятием «параметры креативности» ребенка. Они разработаны Дж. Рензулли и Р. Хартманом:

1) проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно обо всем задает вопросы;

2) предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы;

3) свободно высказывает свое мнение, иногда настойчиво и энергично отстаивает его;

4) склонен к рискованным действиям;

5) обладает богатой фантазией;

6) обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуациях, которые могут не казаться другим юмористическими;

7) чувствителен к красоте, внимателен к эстетическим характеристикам вещей;

8) не конформист, не боится отличаться от других;

9) конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического изучения.

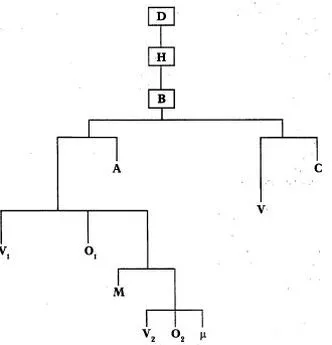

В целях более глубокого осмысления проблемы необходимо развести понятия «способности» и «задатки». Обратимся к определению С.Л. Рубинштейна: способности – «закрепленная в индивиде система обобщенных психических деятельностей» [95]. Структуру актуальной способности образуют два компонента: навыки и умения, посредством которых осуществляется деятельность (через систему операций), и психические процессы (анализ, синтез, генерализация и т. д.), посредством которых регулируется функционирование операций, качество которых находится в прямой зависимости от качества психических процессов. Иначе говоря, «нельзя понимать дело так, что способность существует до того, как началась соответствующая деятельность, и только используется в этой последней. Абсолютный слух как способность не существует у ребенка до того, как он впервые стал перед задачей узнавать высоту звука. До этого существовал только задаток как анатомо-физиологический факт» [113]. При наличии определенных теоретико-ориентированных расхождений, эти позиции являются определяющими при осмыслении проблемы одаренности и Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным и др.

Современные исследователи, опираясь на вышеозначенные положения, определяют, на наш взгляд, чрезвычайно важные для развития образовательной системы позиции следующим образом: «Исключительно в процессе взаимодействия с задачей, вбирающей в себя определенное предметное содержание – те или иные предметные отношения с элементами новизны, субъект выявляет свои способности. Убери деятельность, оборви взаимодействие – вместе с ними пропадут и способности, оставляя после себя одни задатки и наработанные знания с умениями. В этом смысле способности подобны высекаемой искре» [52, с. 23].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: