Светлана Гин - Мир логики. Программа и методические рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 4 класс

- Название:Мир логики. Программа и методические рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 4 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Вита-пресс»a621e747-db67-11e3-a7cf-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7755-2924-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Гин - Мир логики. Программа и методические рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 4 класс краткое содержание

Курс «Мир логики» ставит своей задачей обучить детей навыкам основных мыслительных операций: сравнивать, классифицировать, давать определения, строить умозаключения, выделять закономерности, рассуждать и т. д.

Пособие представляет собой подробные разработки занятий, включающие в себя рекомендации по проведению занятия в целом и каждого его этапа, примерные схемы диалогов, анализ возможных трудностей на занятии и описание способов их преодоления.

Курс «Мир логики» можно изучать в 4 классе общеобразовательных учреждений в рамках раздела ФГОС НОО «Внеурочная деятельность в начальной школе». Может преподаваться как заключительная часть авторских курсов: «Мир загадок», «Мир фантазии», «Мир человека» и как самостоятельный курс.

2-е издание.

Мир логики. Программа и методические рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 4 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Например: «Почему ласточки улетают в тёплые края, а воробьи нет?» Ответ на этот вопрос – вывод из сравнения условий жизни и питания этих птиц. Или для ответа на вопрос: «Почему на Севере не бывает больших деревьев?» – можно сравнить обычную и карликовую берёзы, природные и погодные особенности местностей.

Приведите свои примеры, когда сравнение помогает сделать вывод.

– …

– Итак, мы знаем, что обычно сравнивают близкие объекты и сравнение должно оканчиваться выводом. Теперь представьте ситуацию: вы пришли в магазин, чтобы купить портфель. На выбор два образца: один дороже, ярче, много карманов; другой прочнее, хотя дешевле, и с такими портфелями ходят много учеников.

Какой выбрать?

– …

В процессе обсуждения дети сталкиваются с проблемой: нужно выбирать не по одному признаку, а по их совокупности: «Почему нельзя просто купить тот, который дешевле, или тот, который ярче?»

Учитель предлагает детям подумать, как можно выбирать по многим признакам.

Вариант последовательности выбора по нескольким признакам:

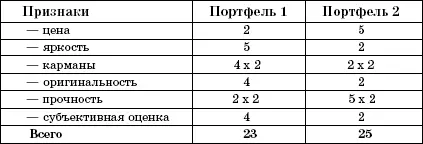

1. Установить признаки, которые имеют для нас значение. Например: цена, яркость, карманы, оригинальность, прочность и др. (признаки в столбик записываются на доске).

2. Задать шкалу оценки.

Например: если положительный признак выражен максимально (очень прочный, очень красивый, совсем дешёвый) – 5 баллов, если положительный признак выражен минимально (очень дорогой, вообще без карманов) – 1 балл.

3. Оценить признаки обоих объектов по предлагаемой шкале.

Например:

первый портфель:

цена – 2, яркость – 5, карманы – 4, оригинальность – 4, прочность – 2;

второй портфель:

цена – 5, яркость – 2, карманы – 2, оригинальность – 2, прочность – 5.

4. Сложить все баллы и выбрать лучший результат.

Часто признаки неравнозначны: при выборе портфеля наличие карманов имеет большее значение, чем яркость, а прочность важнее оригинальности.

Чтобы это хотя бы примерно учесть, предлагается признаки разделить на две группы: более значимые и менее значимые. Тогда после оценивания по шкале оценки признаков первой группы удваиваются.

Кроме того, можно дополнительно ввести признак: субъективная оценка («нравится – не нравится»).

Вариант заполненной таблицы:

В конце учитель подчёркивает, что в простых случаях (типа «Какую книгу взять в библиотеке?», «В какой парк пойти погулять?» и др.) люди принимают решение интуитивно, не используя описанную выше специальную процедуру сравнения.

Данное упражнение выполнялось как тренировочное, чтобы научиться использовать этот приём при выборе в более сложных случаях («Какой мобильный телефон купить?», «В какую страну поехать отдыхать?», «Как выбрать квартиру для обмена?» и др.).

Учитель предлагает названия 2–3 учебных предметов.

Учащимся необходимо, используя предложенную последовательность выбора, оценить их и выбрать предмет для дополнительного изучения.

При выполнении задания можно использовать материал домашних работ.

При подведении итогов группа называет выбранные признаки для сравнения и объявляет результат. По совокупности результатов производится общий выбор.

Желательно это решение впоследствии «претворить в жизнь». Если учитель не планирует проведение дополнительных занятий, то можно предложить учащимся выбрать какую-либо игру (КВН, «Что, где, когда?», «Поле Чудес»), экскурсию (в парк, в лес, в музей) и др., т. е. мероприятие, которое предполагается провести.

Учащимся предлагается на обычном листе нарисовать самое большое дерево, которое только можно себе представить.

Правильное выполнение: дерево рядом с земным шаром, с Солнцем и др., т. е. сравнивается с известным объектом очень больших размеров.

Занятие 10

Понятие о классах

Правила игры: дети по очереди называют по одному слову: первый участник – имя мальчика, второй – имя девочки, третий – название цветка, четвёртый – снова имя мальчика и т. д.

В конце игры – обсуждение: что было «лишним» в этой группе слов и почему?

Учитель зачитывает ряды слов, в каждом ряду одно слово лишнее по существенным признакам. Нужно найти это слово и объяснить, почему оно лишнее (в одном ряду может быть несколько вариантов правильного выполнения задания).

Желательно дать образец ответа: «Лишнее —…, потому что все остальные —… (указывается общий признак), а это —… (называется отличие)». Например, даны слова: мороженое, масло, сыр, батон; лишнее слово – батон, потому что все остальные продукты изготовлены из молока, а батон – из муки.

Рекомендуется 3–4 ряда слов обсудить коллективно, а 5–6 предложить для самостоятельного выполнения в тетради (упражнение «Проверь себя»).

Примеры слов для игры:

лебедь, утка, курица, гусь;

диван, стол, кресло, стул;

ель, сосна, можжевельник, кедр;

карась, акула, дельфин, щука;

альбом, книга, блокнот, тетрадь;

Россия, Канада, Африка, Бразилия;

банка, бутылка, кастрюля, кувшин;

Пушкин, Чуковский, Маршак, Барто;

землетрясение, дождь, шторм, смерч;

черника, ежевика, папоротник, малина;

легенда, рассказ, сказка, былина;

гнездо, нора, берлога, курятник;

футбол, баскетбол, волейбол, теннис;

часы, очки, весы, термометр;

– В игре после исключения лишнего оставались 3 слова, объединённые каким-то общим признаком. Можно сказать, что эти слова образовывали группу, или «класс». Ещё в дошкольном возрасте ребёнок учится объединять слова в группы, умеет выполнять задания типа: «Яблоки, груши – как назвать одним словом? Назови ещё несколько слов, входящих в эту группу» или «Назови птиц». Школьники тоже нередко сталкиваются с подобными заданиями, но более сложными по содержанию, например: «Назовите геометрические фигуры», «Перечислите части слова», «Дождь, снег, туман – каким одним словом их можно назвать?»

Учитель предлагает привести примеры классов объектов, которые школьники знают, а дошкольники не знают, и примеры таких классов объектов, которые они ещё не знают (а только слышали их название).

Справка:

Класс – это совокупность объектов, объединённых по какому-то существенному признаку.

– Наш школьный класс – это тоже «совокупность объектов, объединённых по существенному признаку»: дети четвёртого года обучения. Но внутри класса можно выделить и другие «совокупности», объединённые общими признаками. Например: есть мальчики и девочки, есть дети 9-летнего и 10-летнего возраста, есть спортсмены и музыканты… Домашнее задание: на какие ещё группы можно разделить наш класс?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: