Елена Овсянникова - Формирование готовности будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению

- Название:Формирование готовности будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2222-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Овсянникова - Формирование готовности будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению краткое содержание

В монографии представляется историко-логический анализ состояния исследуемой проблемы; уточняется содержание и структура понятия «готовность будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению». Выявляется, теоретически обосновывается и методически реализуется комплекс педагогических условий, а также анализируются и оцениваются результаты экспериментальной работы.

Рекомендуется преподавателям вузов, научным работникам сферы образования, аспирантам и соискателям общеобразовательных школ.

Формирование готовности будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По справедливому замечанию М. Н. Берулавы, гуманистически настроенный учитель, прежде всего, обладает позитивным отношением к ученику как целостной личности, открытостью в сочетании с проявлением функционально-ролевых установок, эмпатическим пониманием, в основе которого лежат ценностные ориентации педагога и учеников, а не набор социально-нормативных требований (19). При этом общение играет приоритетную роль во взаимоотношениях учителя и учащихся и осуществляется с учетом личностной позиции партнеров (А.К. Маркова, В.В. Рыжов).

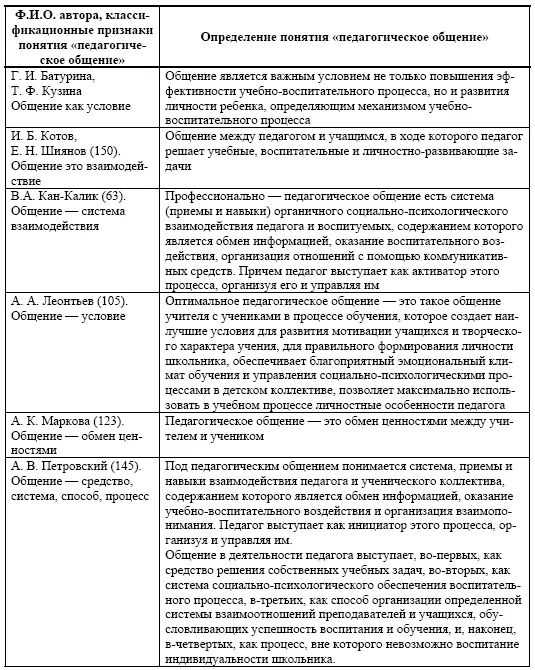

В завершении проделанного нами анализа исследований проблемы педагогического общения мы представим в табл. 1 различные подходы к определению понятия "педагогическое общение".

Анализ проблемы педагогического общения показывает, что хотя многие стороны педагогического общения получили освещение в трудах педагогов и психологов прошлого и настоящего времени, всё же недостаточно был исследован такой аспект проблемы, как специальная подготовка будущих учителей к общению с учащимися.

Таблица 1

Различные подходы к определению понятия «педагогическое общение»

В последнее время стала быстро развиваться педагогика высшей школы, появились диссертации по проблеме общения педагога со студентами и формирования умения общаться будущих учителей с учащимися, что ещё раз подчёркивает его роль в педагогической деятельности. Ряд авторов Н. В. Кузьмина, В. А. Сластёнин, А. И. Щербаков в своих работах справедливо подчёркивают мысль о пролонгированности процесса формирования педагогических умений будущего учителя. Это, несомненно, относится и к процессу формирования умений общения.

Подводя итог проведённого анализа педагогических и психологических исследований, мы пришли к выводу о необходимости подготовки будущих учителей к общению с учащимися в различных его формах. Такая постановка вопроса требует уточнения структуры и содержания понятия «готовность будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению», определению наиболее эффективных механизмов её формирования. Этому будет посвящён следующий параграф.

1.2. Сущность и содержание понятия «готовность будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению»

В данном параграфе логика исследования будет следующей:

– на основе анализа содержания понятия «педагогическое общение» уточнить содержание понятия «профессионально-педагогическое общение»;

– выявить общие и специфические особенности этих понятий;

– определить компонентный состав профессионально-педагогического общения;

– на основе полученных данных уточнить сущность понятия «готовность будущих учителей к профессионально-педагогическому общению».

Как известно, общение присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека, во всех видах его деятельности. Однако есть такой вид деятельности, в котором общение из фактора, сопровождающего деятельность, превращается в категорию профессионально значимую. То есть общение уже выступает не как форма обыденного человеческого взаимодействия, а как инструмент воздействия на личность, при котором обычные условия и функции общения получают дополнительную нагрузку, поскольку превращаются в профессионально значимые. Речь идет о процессе общения в педагогической деятельности, которое в научной литературе принято называть профессионально-педагогическим общением.

В педагогической литературе чаще мы встречаемся с понятием «педагогическое общение», причём это понятие и понятие «профессионально-педагогическое общение» в основном используют как синонимы. Однако эти два понятия, при всей своей схожести, всё-таки имеют некоторые отличия. Когда мы используем понятие «профессионально-педагогическое общение», то этим самым подчёркиваем, что педагогическое общение осуществляется именно в профессионально-педагогической деятельности.

Понятие «педагогическое общение» может характеризовать педагогическую направленность общения не только учителя и ученика, но и родителя – ребенка, мастера – молодого рабочего и т. д. На эту сторону педагогического общения обращал внимание в частности В. А. Кан-Калик. В работе «Учителю о педагогическом общении» он пишет: «Педагогическое общение в системе «педагог – обучающийся» является разновидностью профессионального общения, которое выступает как неотъемлемый элемент деятельности организатора, воспитателя, руководителя, мастера производственного обучения, врача и др.» (63, с. 10).

Изучение литературы по проблеме педагогического общения показывает, что учёные по-разному подходят к выделению структурно-функциональных компонентов этого процесса (Г. М. Андреева (8), С. Н. Батракова (15), В. А. Кан-Калик (63), В. М. Соковнин (184) и др.). Это свидетельствует о том, что данное понятие многогранно и отражает разный уровень педагогического общения.

Наиболее простую структуру общения мы находим в работе В. М. Соковнина. «Акт общения, пишет он, включает те же компоненты, которые являются обязательными для любой коммуникации: источник информации, создающий сообщения (человек, социальная группа); передатчик (мозг, речевые органы), преобразующий, кодирующий сообщение в сигналы (знаки речи, жесты, мимика), пригодные для передачи; канал связи, способный проводить данные сигналы; приемник, воспринимающий сигналы и воспроизводящий, декодирующий принятое сообщение (органы восприятия, мозг); адресат или получатель информации (человек)» (184, с. 6–7). Такой подход отражает общие тенденции структуры любого общения, однако в нём слабо просматривается его педагогический аспект.

Г. М. Андреева в качестве структуры педагогического общения выделяет следующие три взаимосвязанных компонента: коммуникативный (обмен информацией между общающимися); интерактивный (организация взаимодействия общающихся); перцептивный (процесс восприятия друг друга партнерами и установления на этой основе взаимопонимания) (8). Данный подход может характеризовать структуру педагогического общения, но оно, скорее всего, не отражает специфику профессионально-педагогического общения, скорее в нем более выражена социально-психологическая основа общения. Таким образом, понятие «педагогическое общение» может быть отнесено не только к сфере деятельности «учитель-ученик», «воспитатель-воспитанник», но и к любой другой сфере жизнедеятельности, где доминирующими являются отношения «человек-человек», то есть оно может быть не только характеристикой профессионального педагогического общения, следовательно, это понятие по своему содержанию несколько шире понятия «профессионально-педагогическое общение».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: