Н. Степанова - Непрерывное образование в период детства

- Название:Непрерывное образование в период детства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2264-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Степанова - Непрерывное образование в период детства краткое содержание

В монографии раскрыты актуальные вопросы реализации непрерывного образования в период детства. Рассматриваются условия совершенствования профессионально-педагогической подготовки кадров в аспекте реализации принципа преемственности дошкольного и начального школьного образования. Представленные проблемно-развивающие упражнения, проблемные ситуации для педагогов и детей помогут грамотно реализовать современные развивающие технологии образования.

Непрерывное образование в период детства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В. Ф. Одоевский подчеркивает, что ребенок зачастую верно отвечает на вопрос, в сущности, не понимая его, поэтому так важно, по его мнению, уже с дошкольного возраста приучать ребенка к самостоятельному поиску сущности предметов и явлений, к отчетливости, последовательности мысли.

Полагая, что между понятиями ребенка и взрослого существует множество ступеней, перескочить разом которые невозможно, В. Ф. Одоевский предлагает определенную последовательность умственных действий, направленную на доступное ребенку овладение понятиями:

• Сосредоточить внимание на каком-либо предмете и для облегчения памяти. Обозначить его хоть условным словом, хоть местоимением: это, он и проч.

• Заметить качества или признаки предмета и отличие его от другого.

• Обозначить место, где находится предмет.

• Показать главные видимые части в предмете.

• Обозначить время, в котором предмет был, есть или будет.

• Обозначить причину или источник предмета и его цель, или назначение.

• Назвать предмет настоящим его именем. [11]

Данные действия, по мысли Одоевского, направят умственное зрение ребенка «по удобнейшему», «кратчайшему» пути, не превращая науку в забаву и не перегружая умственные силы ребенка.

Великий русский педагог К. Д. Ушинский, продолжая развивать идеи передовой педагогической мысли, создает научную теорию, объясняющую связи педагогических явлений, практически воплощая ее в собственной практике воспитания, в создании учебных книг для детей: «Родное слово», «Детский мир» (с великолепными образцами преподавания элементов логики в начальной школе).

Соединяя психологические, педагогические, физиологические явления в единстве, опираясь на опыт, К. Д. Ушинский отмечает, что взгляд на внешний мир, усвоение представлений и понятий о нем обусловлено чувствами. Являясь центральным звеном психической жизни, выполняя роль посредника между областью сознания и областью воли, чувства, по его мнению, поддерживают процесс мышления, делая его необратимым. Особый интерес представляют выделенные Ушинским виды душевно-умственных чувствований, среди которых:

Чувство сходства и различия дает богатый материал «для души в ее стремлении к сознательной деятельности», как в предметном мире, так и в собственной душе.

Чувство умственного напряжения показывает, что достигнут определенный предел мыслительной силы, требующей приняться снова за переработку материалов. Ушинский замечает: «Мы не всегда ясно помним этот свой собственный прием, после которого мы иногда с поражающей нас легкостью понимаем то, чего прежде не могли понять, несмотря на все наше умственное усилие…». [12]Он говорит, по сути, о переходе мыслительного процесса в подсознание, о начале созревания идеи, «комбинационной игры», отмечая, что подобное искусство “передачи сведений” далеко еще не разработано в педагогике.

Чувство ожидания – приостановка сознательного процесса, с целью продолжения работы.

Чувство неожиданности – специфическое чувство в мыслительном процессе, которое возникает в результате появления или отсутствия одного или нескольких звеньев в цепи ожидаемых явлений.

Чувство обмана возникает в результате сравнения того, что ожидалось с тем, что появилось.

Чувство удивления, в котором к чувству неожиданности присоединяется сознание трудности примирить новое с имеющимися представлениями и понятиями.

Чувство сомнения возникает в результате образования противоположных рядов представлений, проникнутых различными и часто противоположными чувствами.

Чувство уверенности. Главную задачу воспитания. К. Д. Ушинский видит в том, чтобы воспитать сомнение в человеке, не разрушая уверенности.

Чувство непримиримого контраста, когда два или несколько представлений сведены вместе «борются между собой в напряженном усилии составить одно понятие». [13]

Завершенный процесс сознания, по мысли Ушинского, выражается чувством умственного успеха, который выступает тем яснее, чем больше усилий стоило человеку связать противоречия в одно представление или понятие.

Каким образом К. Д. Ушинский увязывал чувственно-эмоциональную сторону познания с логикой развития понятий? Предварительный ответ может дать сопоставление четырех ступеней развития понятия с видами душевно-умственных чувствований, представленных выше:

1 ступень. Непосредственное восприятие предмета. На данной ступени, на наш взгляд, могут быть ярко выражены следующие чувства: ожидания, неожиданности, удивления.

2 ступень. Сравнение полученных представлений об изучаемом предмете или явлении, составление о нем понятия – соотносится с чувствами: сходства и различия, непримиримого контраста, сомнения, чувством умственного напряжения, – доминирующих, на наш взгляд, на данной ступени.

3 ступень. Дополнения учителя полученного детьми понятия, приведение понятия в систему, отделение существенного от второстепенного включает в работу чувства: сходства и различия, уверенности.

4 ступень. Обобщение и закрепление полученных знаний соотносится, по нашему мнению, с чувством умственного успеха, а в случае обнаружения нового свойства, признака может возникнуть чувство неожиданности, удивления и др. Процесс развития понятий вернется к первой ступени.

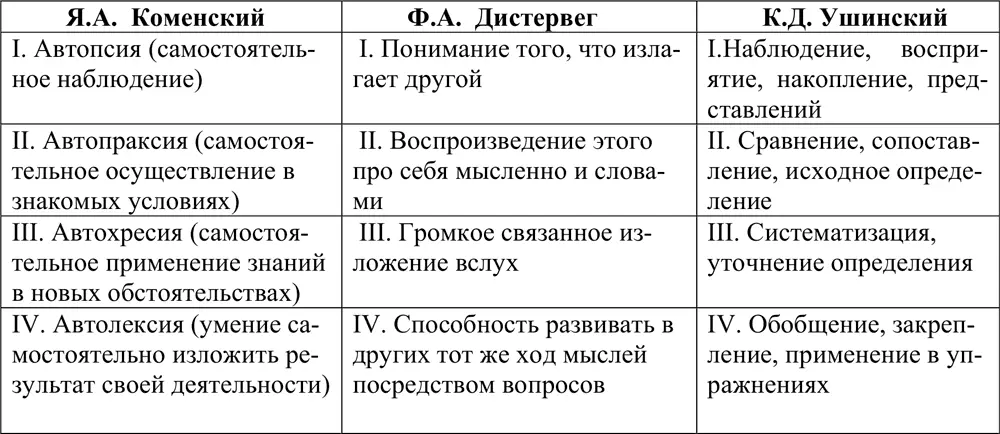

В таблице 1. мы обобщили этапы познания и усвоения знаний, выделенные Я. А. Коменским, Ф. А. Дистервегом, К. Д. Ушинским, имеющие методологическое значение для нашего исследования.

Таблица 1. Этапы познания и усвоения знаний

В советский период задача формирования знаний выдвигается в дошкольной педагогике как специальная. Дискуссионной в 20–30 годы является проблема возможности усвоения дошкольниками понятий, целесообразности предлагаемых детям знаний.

Наряду с существовавшем мнением о том, что ребенок-дошкольник может освоить лишь отдельные факты, как основание для ярких представлений, эмоциональных переживаний, как средство воспитания отношения к различным явлениям жизни, разрабатывается подход к мышлению ребенка с «ключом понятий». Так, например, Е. И. Тихеева видит необходимость в глубоком познании действительности, в развитии потребности изучать предмет со всех сторон, в связи с другими предметами и явлениями. Она обосновывает необходимость данной работы уже в детском саду, представляя материал на занятиях последовательно, на основе имеющихся представлений, соблюдая определенную систему работы.

Созданию психологической основы для дальнейшей разработки проблемы формирования и развития понятий способствовали исследования Л. С. Выготского, доказывающие, что развитие процессов, приводящих к образованию понятий уходит своими корнями глубоко в детство, что во второй половине дошкольного детства ребенок способен не только фиксировать, но и понимать факты, устанавливать некоторые обобщения, «…само наличие общих представлений предполагает уже первую ступень отвлеченного мышления». [14]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: